事業承継・M&A補助金(旧事業承継・引継ぎ補助金)とは、事業承継にかかる設備投資費用やM&A・PMIの専門家活用費用などの一部を補助する制度です。中小企業だけでなく一定の要件を満たす個人事業主や親子間事業承継も補助を受けられます。

事業承継やM&Aでは様々な費用がかかるため、補助金をうまく活用して費用負担を少しでも抑えたいところです。補助金を利用するためには、対象となる経費や事業者など具体的な要件や手続きの内容・期限を確認しておく必要があります。

本記事では、2025年から開始される事業承継・M&A補助金の概要や2024年までの事業承継・引継ぎ補助金との違いを解説します。

なお、本記事は2025年2月9日時点で中小企業庁などから公表されている情報をもとにしています。要件やスケジュールなど最新情報は中小企業庁などのサイトで確認するようにしてください。

年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法

・M&Aの進め方や全体の流れ

・成約までに必要な期間

・M&Aに向けて事前に準備すべきこと

会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!

目次

2025年から始まる「事業承継・M&A補助金」とは?

「事業承継・M&A補助金」とは、M&Aや事業承継などの際に活用できる国の補助金制度です。

以下のような費用がかかった場合に補助を受けられます。

| ・5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資などに係る費用 ・M&A時の専門家活用に係る費用 ・M&A後の経営統合(PMI)に係る費用 ・事業承継・M&Aに伴う廃業などに係る費用 |

事業承継時の設備投資費用やM&A・PMIの専門家活用費用などを補助することで、中小企業の生産性向上や持続的な賃上げを図ることを目的としています。

事業承継・M&A補助金は、費用の一部を補助することでM&Aや事業承継を促進し、経済活性化を図るための補助金制度です。

2024年までの「事業承継・引継ぎ補助金」の内容を一部変更する形で事業承継・M&A補助金が2025年からスタートします。

2024年までの「事業承継・引継ぎ補助金」との違い

2024年12月に成立した補正予算では、各種補助金をより使い勝手のよい制度にするため、設備投資や取引実態などに合わせて補助上限・枠・要件の見直しを行うことが決定しました。事業承継・引継ぎ補助金も見直しの対象となった補助金制度の1つです。

2025年から始まる事業承継・M&A補助金と2024年までの事業承継・引継ぎ補助金との主な違いとして、以下の2点が挙げられます。

| ・多くの枠で補助上限額が引き上げられた ・新たな枠として「PMI推進枠」が新設されて補助対象が拡大した |

事業承継・M&A補助金の各枠の補助上限額や要件は後述しますが、多くの枠で従来の制度より補助上限額が引き上げられました。中小企業や個人事業主はより多くの補助を受けることができ、M&Aや事業承継を実施する際の費用負担を軽減できます。

そして、2025年からの新制度ではPMI推進枠が新設されました。M&A成立後のPMIに関連する費用負担を抑えられる点も新制度のポイントです。

M&Aは売却・買収の契約が成立したら終わりではなく、その後の統合作業がうまくいくかどうかが重要です。補助金を活用して設備投資や専門家への依頼を行いながらPMIを進められれば、統合作業をスムーズに進めることができ、M&Aが成功する可能性が高まります。

事業承継・M&A補助金の要件と対象経費

事業承継・M&A補助金は4種類に分かれています。要件や補助上限、補助率、対象経費は次の表のとおりです。

以下では、4つの補助金枠について詳しく解説します。

1. 事業承継促進枠

事業承継促進枠は、「5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している者」を対象とした制度です。

原則として補助上限は800万円、補助率は1/2です。ただし、一定の賃上げを実施する場合、補助上限は1,000万円に引き上げられ、中小企業者などのうち小規模事業者に該当する場合、補助率は2/3に引き上げられます。

補助対象経費になるのは、設備費・産業財産権等関連経費・謝金・旅費・外注費・委託費などです。

2. 専門家活用枠

専門家活用枠は、M&A実施に際して専門家を活用する場合に利用できる制度です。M&Aの買い手・売り手いずれも要件を満たせば利用できます。

補助対象経費になるのは、謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料です。ただし、M&A仲介業者やフィナンシャル・アドバイザー(FA)の費用はM&A支援機関登録制度に登録された業者のみ対象です。

専門家活用枠には買い手支援型と売り手支援型の2種類あり、補助上限と補助率が異なります。

▷買い手支援類型

買い手支援類型では、事業再編・統合に伴う経営資源の引き継ぎを行う予定の人が対象です。

原則として補助上限は600~800万円、補助率は2/3です。ただし、要件を満たす100億企業を目指す事業者では、補助上限は2,000万円に引き上げられ、補助率は1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3になります。

また、デューディリジェンス費用を申請する場合、800万円を上限として補助額が200万円加算されます。

▷売り手支援類型

売り手支援類型では、事業再編・統合に伴って自社が有する経営資源の引き継ぎが行われる予定の人が対象です。

原則として補助上限は600~800万円、補助率は1/2です。ただし、「赤字」または「営業利益率の低下(物価高影響等)」のいずれかに該当する場合、補助率は2/3に引き上げられます。

また、デューディリジェンス費用を申請する場合、800万円を上限として補助額が200万円加算されます。

3. PMI推進枠

PMI推進枠は、M&Aの目的実現に向けて取り組む中小企業者等を対象とした制度で、PMIの取り組みの中でかかった費用に対して利用できる制度です。

PMI推進枠にはPMI専門家活用類型と事業統合投資類型の2種類あり、補助対象経費や補助上限、補助率が異なります。

▷PMI専門家活用類型

PMI専門家活用類型の対象になるのは中小企業・小規模事業者等で、事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の者です。

補助上限は150万円、補助率は1/2、補助対象経費になるのは謝金・旅費・外注費・委託費です。

▷事業統合投資類型

事業統合投資類型の対象になるのは、中小企業・小規模事業者等であって事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の者です。

原則として補助上限は800万円、補助率は1/2です。ただし、一定の賃上げを実施する場合、補助上限は1,000万円に引き上げられ、中小企業者などのうち小規模事業者に該当する場合、補助率は2/3に引き上げられます。

補助対象経費になるのは、店舗等借入費・設備費・原材料費・外注費・委託費です。

4. 廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠では、事業承継や事業再編の際、廃業によって発生する経費の一部を補助します。

補助上限額は150万円、補助率は1/2または2/3です。

ただし、事業承継促進枠・専門家活用枠・事業統合投資類型と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算されます。また、事業承継促進枠・専門家活用枠・事業統合投資類型と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率が適用されます。

補助対象経費になるのは、廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費・リースの解約費・移転・移設費用(併用申請の場合のみ)です。

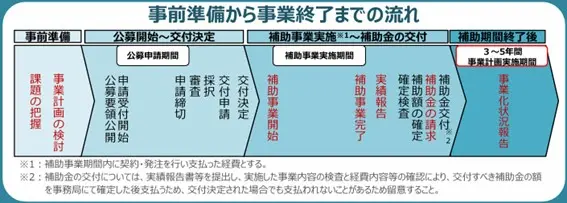

事業承継・M&A補助金の申請から交付までの流れ

事業承継・M&A補助金を利用するためには、公募申請期間中に申請して審査を受ける必要があります。

交付決定後、補助対象となる事業を開始し、終了したら実績報告を提出します。その後、確定検査を経て補助金額が確定したら補助金が交付されるという流れです。

事業が終了した後は、3~5年間に渡って事業化状況報告を行います。

事業承継・M&A補助金の公募スケジュールと注意点

「事業承継・M&A事業」に係る事務局の公募要領には、事業の実施期限に関して、「原則、令和8年度末までに、補助対象事業者の公募を3回程度行い、中小企業・小規模事業者等に対して補助金を交付する事務等を行うものとします。(原則、令和7年度末までに 3 回程度公募を開始することとします。)」と記載されています。

そのため、2025年度末までに3回程度は補助金の申請受付が行われる予定です。ただし、2025年2月9日時点では、事業承継・M&A事業の運営事務局の公募が行われており、公募〆切は2025年3月6日となっています。

当初は1月21日〆切で公募が行われていましたが、入札が決定せず公募期間が延長されました。補助金の申請受付が開始されるのは事務局となる企業が決まった後にとなるため、早くても2025年春頃になると考えられます。

事業承継・M&A補助金の申請・交付スケジュールなど、最新情報は中小企業庁などのHPで確認するようにしてください。

事業承継補助金の対象者(旧補助金)

2025年から始まる事業承継・M&A補助金について詳細な要件はまだ公表されていません。ただし、2024年までの旧補助金と似た内容の要件になる可能性もあるので、旧制度の要件を確認しておくと参考になります。

以下では、2024年まで実施されていた事業承継・引継ぎ補助金の対象者を解説します。

中小企業

次の表は対象となる中小企業者の定義です。中小企業基本法第2条に準じて判断されます。資本金額・出資総額に関する要件と従業員数に関する要件、いずれかを満たす企業が対象です。

| 業種 | 資本金額または出資総額 | 常勤従業員数 |

| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |

ただし、ゴム製品製造業(一部を除く)では、資本金3億円以下または従業員900人以下が要件となっており、ソフトウエア業・情報処理サービス業では、資本金3億円以下または従業員300人以下が要件、旅館業では資本金5千万円以下または従業員200人以下が要件として定められています。

また、社会福祉法人や医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人など、一定の法人は補助対象外です。

個人事業主

旧補助金では法人だけでなく個人事業主も対象です。前述の資本金額・出資総額に関する要件と従業員数に関する要件、いずれかを満たせば個人事業主でも補助を受けられます。

ただし、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過していない個人事業主は対象外です。

親子間事業承継

旧補助金では、3種類ある類型のうち「経営革新枠」の中の「創業支援類型」「経営者交代類型」で親子間事業承継も対象でしたが、「専門家活用枠」や「廃業・再チャレンジ枠」、「経営革新枠」の中の「M&A類型」では対象外でした。

2025年から始まる新制度でも、親族間での事業承継が対象になる枠と対象にならない枠に分かれる可能性があるので、中小企業庁HPなどで最新の情報を確認するようにしてください。

事業承継補助金の交付決定率(旧補助金)

事業承継・M&A補助金は2025年から新たに始まる制度であり、まだ交付実績がなく交付決定率に関するデータがありません。ただし、2024年までの旧補助金(事業承継・引継ぎ補助金)をもとにした補助金制度であるため、旧補助金の交付決定率が参考になります。

直近の交付決定率は以下のとおりです。

| 採択結果公表日 | ||

| 第10次 | 2024年8月29日 | ・専門家活用枠:318/518件(61.3%) ・廃業・再チャレンジ枠:3/8件(37.5%) |

| 第9次 | 2024年6月4日 | ・経営革新枠:233/388件(60.0%) ・専門家活用枠:275/440件(62.5%) ・廃業・再チャレンジ枠:14/25件(56%) |

| 第8次 | 2024年4月1日 | ・経営革新枠:201/334件(約60.1%) ・専門家活用枠:229/374件(61.2%) ・廃業・再チャレンジ枠:12/22件(54.5%) |

経営革新枠や専門家活用枠では、申請した事業者のうち半分以上に補助金が交付されています。申請すれば必ず交付されるわけではありませんが、交付決定率は比較的高い数値となっています。

まとめ

2025年から始まる事業承継・M&A補助金では、従来の事業承継・引継ぎ補助金よりも補助上限額が上がり、PMI推進枠の新設によって補助対象の範囲が拡大される予定です。

中小企業や個人事業主が事業承継やM&Aを行う際、相当な費用がかかるため資金を準備できず困るケースも見られますが、補助金を活用すれば費用負担を軽減できます。

事業承継・M&A補助金の具体的な要件や申請スケジュールなど、本補助金の詳細な内容は今後中小企業庁や運営事務局のサイトで公表される可能性があるためので、最新情報を適宜確認するようにしてください。

また、事業承継やM&Aでは、補助金に関する知識や法務・税務・会計に関する知識など、専門的な知識が必要です。専門家に相談すれば事前の検討や手続きをスムーズに進められます。事業承継やM&Aを検討中の方はfundbookにお気軽にご相談ください。