中小企業の事業承継手段として注目を集めるM&Aは、譲渡(売り手)側企業、譲受(買い手)側企業の双方に様々なメリットをもたらします。

中でも、異なる企業文化・歴史を持つ企業の融合による「シナジー(相乗)効果」は大きなメリットの1つです。

本記事では、M&Aの成功を左右するシナジー効果について、種類や分析方法、成功事例を解説します。

上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド

本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。

・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?

・まず必要な資金力を増強させる仕組み

・成長企業のM&A事例4選

M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。

目次

M&Aにおけるシナジー効果とは?

シナジー(Synergy)効果とは、企業同士の事業が連携・協働することで得られる相乗効果を指す用語です。経営資源を組み合わせることにより、単なる統合ではなく、それ以上の効果を生み出すことを意味します。

シナジーという言葉の語源は生理学の用語で、ある動作を行う際に多くの筋肉が連携して動く、筋肉同士の協調性を指す言葉です。この言葉を経営用語として使用したのは、経営戦略の父と呼ばれるイゴール・アンゾフ氏です。

現在は、主に経営戦略上の「シナジー効果」の意味でよく使われますが、前述のとおり、生理学・薬学・物理学などの分野で複数の要素が交わり、単純な足し算以上の効果が得られることを指す用語として使用され、次第に「相乗効果」を意味する言葉として用いられるようになった背景があります。

シナジー効果の対義語「アナジー効果」とは

アナジー効果とは、シナジー効果の対義語で、マイナス効果という意味です。2つの企業の価値を50とした場合、統合することで価値が100以上になる場合をシナジー効果と呼び、価値が100以下になってしまうことをアナジー効果と呼びます。

近年は、このアナジー効果も注目されています。その理由として、異業種の企業統合にはマイナス効果があるという認識が広まっている影響があります。

以下のようなケースは、M&Aによるアナジー効果の代表例です。

・M&A後に既存顧客が離れてしまう

・多角化によってコストが増加してしまう

・統合が失敗し人材が流出してしまう

・従業員のモチベーションが低下してしまう

・会計上の損失が生じる

アナジー効果を回避する方法の1つは、特定の機能に特化したピュアカンパニーとなることです。ピュアカンパニーとは、特定の事業のみを行う企業を指します。

例えば、複数のメーカーから電子機器の生産を受注するEMS企業や、総合電機メーカーから分離した半導体専業メーカーなどがピュアカンパニーの例です。ピュアカンパニーが台頭してきた背景には、市場の成熟などの要因があります。アナジーの排除という側面において、今後は企業形態の1つのあり方といえるでしょう。

M&Aによる経営戦略や多角化戦略は、シナジー効果を得やすい反面、意思決定スピードの遅れ・企業ガバナンスの弱体化・異なる人事評価制度の並存など、アナジー効果が発生するケースがあります。

シナジー効果を目的として経営戦略を行う際は、アナジー効果を排除するために組織・や業務の改革が必要です。

M&Aで期待できるシナジー効果の種類

イゴール・アンゾフ氏が提唱するシナジー効果の種類は、「販売シナジー」「生産シナジー」「投資シナジー」「経営シナジー」の4つですが、M&Aを行うと、加えて「財務シナジー」や「組織シナジー」も期待できます。

| 販売シナジー | 販売経路や売り場の共同利用など |

|---|---|

| 生産シナジー | 工場、機械、技術の共同利用など |

| 投資シナジー | 投資、研究開発の成果を共有するなど |

| 経営シナジー | 経営者や管理者の経験やノウハウを活用するなど |

| 財務シナジー | 余剰資金の活用や節税効果 など |

| 組織シナジー | 従業員のモチベーションアップや定着率の向上 など |

以下では、それぞれのシナジー効果について解説します。

販売シナジー

「販売シナジー」は、生産設備・研究開発・流通経路・販売組織・倉庫などを共有し、効率化することで得られる相乗効果を指します。両社のブランドイメージを活用することで、売上の向上が期待できます。販売シナジーには主に以下のことが挙げられます。

▷クロスセリング・アップセリング

「クロスセリング」とは、顧客が購買する、もしくはすでに利用している製品やサービスについて付加的なものを併せて販売することを意味します。また、「アップセリング」とは、顧客が検討しているものより単価などが高い製品・サービスの販売をすることを指します。

身近な例としては、ファーストフード店で見られるフライドポテトなどのサイドメニューの提案をクロスセリング、商品のサイズアップのおすすめをアップセリングということができます。

M&Aにおいては、譲受企業と譲渡企業の顧客に対して、それぞれの商品・サービスを販売することが可能になるため、売上拡大や間接費の削減が望めます。

▷販売チャネルの拡大

マーケティング戦略の立案、実行プロセスの1つに4P分析があります。4P分析とは、企業が市場において目的を達成するため、コントロールできる要素を組み合わせて活用することです。

4Pとは「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販売促進)」を指します。販売チャネルの拡大においては、Place(流通)の拡大を図ります。

Place(流通)とは、顧客に製品を提供するまでの経路を指す言葉で、M&Aによって双方の販路を活用できるようになるため、販路の拡大に伴う売上などの増加が見込めます。

▷ブランド効果

M&Aを行うことで、相手先企業のブランドを活用できることがあります。そうした場合、ブランドの醸成にかかる時間を短縮して展開することが可能です。

生産シナジー

「生産シナジー」は、生産設備や生産を行うために有用となる情報を共同で利用することで生まれる効果を指します。大量購入による原価の引き下げや工場の稼働率の向上によるコスト削減などが生産シナジーに含まれます。生産シナジーでは、以下のような効果を期待できます。

▷価格交渉力の強化

複数の企業が1つになり、仕入れ量を増やすことなどによって、販売元に対して価格を下げるように交渉できることもあります。

▷物流コストの削減

譲渡企業と譲受企業の物流業務を統合することで、在庫の管理などにかかる費用を削減することが可能です。

投資シナジー

「投資シナジー」とは、研究開発・ノウハウなど、有益な情報を共同で利用することで生まれる効果を指します。投資シナジーによって、以下のような効果を得られることがあります。

▷研究開発費用の強化

研究開発費を2つの企業が効率的に提供することで、自社のみで行う場合に比べて研究開発の費用を効率よく削減できることがあります。

▷技術・ノウハウの複合

資金や時間をかけて獲得してきた技術・ノウハウを共有し、複合させることでより優れた成果を生み出すことが期待できます。

経営シナジー(マネジメントシナジー)

「経営シナジー」は、経営者・管理者のノウハウを共有することで獲得できる相乗効果を指します。

譲渡企業と譲受企業の経営者・役員・管理者が集まることで、双方の戦略の強みを融合し、より優れた経営戦略の策定や実施も見込めます。

例えば、M&A後、経営が軌道に乗って企業の業績が改善している場合は、双方の経営戦略がより効果的に働いていると判断できるため、経営シナジー効果が発揮されている状況です。

財務シナジー

「財務シナジー」とは、M&Aによる資本コストの削減・資金調達能力の向上・税制面での優遇など、財務に関する相乗効果を指します。

例えば、譲受企業が大手企業の場合、譲渡企業は傘下に入ることで金融機関からの信用が高まり、より有利な条件で資金調達できる可能性があります。

また、税制面では、M&Aによって譲渡企業の繰越欠損金が引き継がれ、節税効果が見込めるなどのメリットもあります。

組織シナジー

「組織シナジー」とは、企業文化の融合や組織内のチームが協力することで得られる、相乗効果を指します。

例えば、異なる企業文化を持つ企業の統合によって、より良い企業文化を創造できたり、事業部門の集約によって業務効率が向上したりする可能性があります。

このように、M&Aによるシナジー効果は、売上・コストに関するものだけでなく、財務・組織も含めた総合的な効果を考慮することが大切です。

同業種、異業種のシナジー効果について

M&Aにおけるシナジー効果とは、複数の企業が連携や共同で事業の運営を行うことにより、販売・設備・技術などの機能を重層的に活用でき、単体で行動するより大きな成果や成長をもたらすことを指します。

M&Aには株式譲渡・事業譲渡・資本提携などの様々な手法があり、そのほとんどは、異なる企業文化・歴史を持つ企業の協力・融合によるシナジー効果を期待して行います。相手先の選定においても「どのようなシナジーが生まれる相手か」という点は非常に重要です。

なお、シナジー効果は「同業種とのM&Aか」「異業種とのM&Aか」によって、その効果や生まれる場面が異なります。

同業種同士のシナジー効果

同業種間のM&Aは、生産能力の強化や新たな販売経路の獲得など、既存事業の強化を図れるメリットがあります。

また、すでに実績を持つ企業や事業を譲り受ければ、既存の技術・ノウハウ・取引先・ブランドなどを活用できるため、事業を育てる時間・コストの節約につながります。

これは、新規事業だけでなく、既存事業の強化でも同じ効果が見込めます。

異業種間のシナジー効果

一方、異業種の企業を譲り受ける場合は、一見、シナジーが生まれにくく感じるかもしれませんが、同業種間のM&Aよりも大きなシナジーが生まれるケースもあります。

例えば、フィットネスジムを運営する会社が食品製造会社を譲り受けたとします。この場合、譲受企業が持つフィットネスジムの経営ノウハウ・顧客基盤と、譲渡企業が持つ食品製造技術・生産設備を生かし、ダイエットや栄養補給を目的としたサプリメント・ドリンクなどの自社製品開発を展開していくことができます。

異業種間のM&Aは、会社を譲り受け、既存事業を強化したうえで、新たな収益源が見込める場合もあります。

一般的に同業種のM&Aによって見込めるシナジー効果は、販売シナジーと生産・投資シナジーです。一方、異業種とM&Aを行うことにより見込めるシナジーは、生産・投資シナジーと経営シナジーです。異業種とM&Aを行い業界に新規参入する場合、経営ノウハウを共有してもらうことで経営シナジーを見込めるためです。

これらの「販売」「生産」「投資」「経営」シナジー効果は、事業の成長や財務状況の改善に有効です。

シナジー効果を導き出すフレームワーク「アンゾフの成長マトリクス」

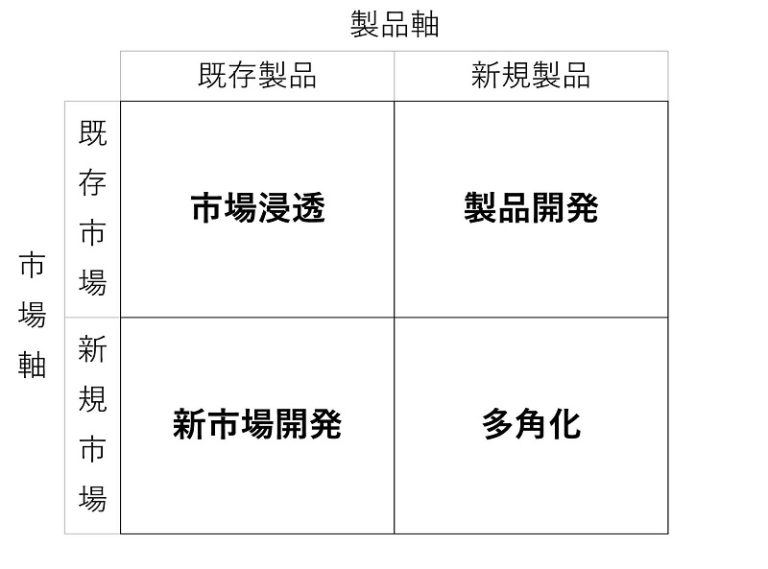

シナジー効果を予測するフレームワークの代表的なものに、「アンゾフの成長マトリクス」があります。アメリカの著名な経営学者イゴール・アンゾフ教授が提案した、成長戦略を分析するフレームワークです。

縦軸に「市場」、横軸に「製品」をとり、それぞれ「既存」「新規」に分けて4象限のマトリクスを作成します。それぞれのマスは「市場浸透戦略」「新市場開拓戦略」「新商品開発戦略」「多角化戦略」と位置付けて、どの戦略をとるか分析・決定するものです。また、選択すべきM&A戦略とシナジー効果を導き出すために活用できます。

市場浸透:既存製品×既存市場

「市場浸透」は、既存製品やサービスの売上、市場シェアの拡大を目指す戦略です。製品の認知度を上げたり、購買意欲を高めたりすることを目的とします。

M&Aによって市場浸透戦略を行う場合、規模を拡大することで売上の拡大やコスト削減を狙うことが可能です。M&A直後にコストシナジーが発揮され、業績が向上する場合もあります。

新市場開発:既存製品×新規市場

「新市場開発」は、既存製品やサービスを新しい市場に投入し、新たな販路を作る戦略です。例えば、既存製品の海外展開が挙げられます。

新市場開発をする場合、商品力に加えて営業力や販売ネットワークが必要ですが、自社が有さない販売経路・地域・事業を持つ企業とM&Aを行い、新市場への拡大を図ることができます。その結果、規模の経済性による収益性の改善が期待されます。

新製品開発:新規製品×既存市場

「新製品開発」は、既存の市場に新しい製品やサービスを投入する戦略です。新製品の開発には、既存の市場ニーズや競合との差別化を図る製品開発などが必要となるため、自社のみでは難しいケースが多いです。

しかし、自社と異なる製品群を扱う企業とM&Aを行うことで、製品開発力の向上などの効果を期待できます。また、複数の事業を展開しながら経営資源を共有化することで、全体の経営効率が高まり、予想しなかった利益が生まれる場合もあります。

多角化戦略:新規製品×新規市場

「多角化戦略」は、新しい製品やサービスを新しい市場に投入する戦略で、4つのパターンに分類されます。

| パターン | 特徴 |

| 水平型 | 既存技術と関連が高い新製品を、既存と類似した市場に投入する |

| 垂直型 | 既存技術と関連の低い新製品を、既存と類似した市場に投入する |

| 集中型 | 既存技術と関連の高い新製品を、異なった市場に投入する |

| 集成型 | 既存の技術や市場とは異なった事業に進出する |

多角化戦略では新たな製品を新たな事業で展開するため、不確実性が高く、自社のノウハウを活かせる関連性の高い企業とM&Aを実行することで、成功の可能性を高めることができます。

このようにM&Aを活用すれば、自社にない技術やノウハウなどの強みを持つ他社との提携・譲り受けを通じて、効率的に事業多角化・新規事業参入が行えます。

企業価値向上とシナジー効果を引き出すポイント

M&Aを検討するにあたって、譲渡(売り手)側企業、譲受(買い手)側企業ともに、より大きなシナジー効果を得るためには、準備が欠かせません。

以下では、シナジー効果を引き出すためのポイントを紹介します。

譲渡(売り手)側企業の場合

譲渡(売り手)側企業の場合、自社を譲渡することに重きを置くあまり、シナジー効果について検討することが少ないかもしれません。しかし、ほとんどの譲受企業は経営戦略としてM&Aを行うため、シナジー効果を得られる会社を見つけたいと考えています。

そのため、譲渡企業は自社の状況を把握し、事業の非効率性をなくすことが重要です。自社の強みとなる事業・技術を洗い出すことで、譲受企業もM&A後のシナジー効果が見えやすくなり、M&Aを円滑に進めやすくなります。

また、自社の強みだけではなく、経営方法の改善点や社内の問題点などに関しても整理しておくと、自社の状況を譲受企業に伝えやすくなります。

譲受(買い手)側企業の場合

譲受(買い手)側企業の場合、M&Aの検討を始めた時点から、ある程度シナジー効果について期待していることでしょう。

期待するシナジーを得るには、M&Aの成約後のPMIと呼ばれる融合過程が重要です。PMIがうまく進行できないと、従業員同士の軋轢や士気の低下によって優秀な人材の流出を招いたり、期待したシナジー効果が得られなかったりする事態に陥ります。

そのため、業界・地域での評判、企業風土・文化の相性、事業領域、譲り受けのタイミング、市場規模などの点を考慮し、できるだけ自社の企業文化と融合しやすく相性の良い会社を見つけることが大切です。

最適な相手先を見つけるには、M&Aの実務に精通したM&Aアドバイザー選びが重要です。その他、自社でもM&Aの仲介会社や取引のある金融機関などから情報収集を行いましょう。

▷関連記事:PMIとは?M&A成立後の統合プロセスについて株式譲渡を例に解説

シナジー効果におけるM&Aの成功事例と失敗事例

以下では具体的に、M&Aの成功例と失敗例から、シナジー効果を最大限に得るための対策を紹介します。

成功事例①食品宅配市場での販売寡占化を進めるオイシックス・ラ・大地株式会社と成功のポイント

生鮮食品の宅配サービス事業を手掛けるオイシックス・ラ・大地株式会社は2018年2月、同業のらでぃっしゅぼーや株式会社の全株式を株式会社NTTドコモから譲り受け、合併しました。オイシックス・ラ・大地は「Oisix」「大地を守る会」「らでぃっしゅぼーや」の3ブランドを展開することになり、有機野菜宅配業界の最大手へと上り詰め、食品宅配市場での地位を確固たるものにしました。

2019年3月期第1四半期の決算資料によると、らでぃっしゅぼーやの業績の加算とOisixの会員獲得の上振れにより、売上高は前年同期比176%成長。営業利益も前年同期比で4.7億円の増加となっています。

一方、文化の異なる3社が統合し、会員数・生産農家数は増加したものの、各ブランドと各拠点の手法をそのまま残す決断をしたことで、拠点ごとにシステムが異なることや、取り扱う商品の在庫を一定に保つことが困難であることなどによって、物流やシステム上では課題があるようです。本格的な販売シナジーの発揮はこれから、ということになるでしょう。

成功事例②日本有数の「M&A巧者」日本電産株式会社の技術・販路を育てるM&Aの成功のポイント

積極的なM&Aによって業容を拡大した企業として知られるのが、モータ大手の日本電産株式会社です。企業成長の原動力として早期よりM&Aを戦略的に活用しており、最初の事例は1984年のアメリカのトリン社の軸流ファン部門の譲り受けまでさかのぼります。

2019年3月まででM&Aの実施数は63件に上りますが、同社では「回るもの、動くもの」に特化し、技術・販路を育て上げるために要する「時間を買う」という考え方を掲げ、徹底して主力のモータ事業に関する企業のみを譲り受けているのが特徴です。

同社は日本企業有数の「M&A巧者」として、世界ナンバーワンのシェアを誇るモータをいくつも手掛ける総合モータメーカーとなっています。これは部品調達の一元化によるコスト削減や、新分野での技術開発・販路拡大などの生産・投資シナジーを得ており、企業の譲り受けによる単純な売上の上乗せに留まらず、飛躍的な成長を遂げています。

成功事例③海外クロスボーダーM&Aを成功に導いた日本たばこ産業株式会社のM&A戦略と成功のポイント

一般的にグローバル化が苦手といわれる日本企業の中で、積極的に海外企業を譲り受けて、経営シナジーを発揮させているのがたばこ大手企業の日本たばこ産業株式会社(以下JT)です。同社は、「主体性」と「謙虚さ」というキーワードを軸にM&Aを推進しています。

JTでは投資銀行やコンサルタントに頼ることなく、社内における各分野の専門家が独自に譲受先の検討やM&Aに向けた作業を進めます。同時に、統合後の方向性や事業の将来計画を徹底的に検討し、着実かつスピード感を持ってPMIを行えるよう準備を進めます。

譲受後はお互いの強みを最大限に引き出すべく適材・適所・適時の人員配置を進め、適確なガバナンスのもと「任せる経営」を実行すべく譲渡側に権限を大幅に委譲しています。

こうしたM&A戦略によって、同社は1999年のRJRナビスコ社からのたばこ事業(RJRI)譲り受けと2007年の英ギャラハー社譲り受けという、2度の大型クロスボーダーM&Aを成功に導きました。日本市場トップシェア企業が自社で可能な成長の限界を超えるための成長戦略を図り、「時間を買う」という戦略が有効でした。

▷参考:成約事例 | fundbook(ファンドブック )M&A仲介サービス

失敗事例に学ぶ“M&Aが難航・決裂する企業”とは

一方、M&Aによるシナジー効果の獲得を期待したものの、成功に至らなかった企業もあります。例えば、2018年2月に食品宅配企業のらでぃっしゅぼーやをオイシックスドット大地株式会社(当時)に譲渡した株式会社NTTドコモです。

ドコモが保有するモバイルITのノウハウと、らでぃっしゅぼーやの保有する物流ノウハウの融合を図り、成長市場の有機食品市場によってユーザーを囲い込むべく、2012年にらでぃっしゅぼーやを譲り受けました。ドコモのスマートフォンやサービスを組み合わせることで、通信販売事業の拡大を狙いました。

両社でスマートフォン・タブレットを使った注文システムの構築、携帯料金と宅配料金の同時回収という決済の利便性や、ドコモユーザーの顧客情報を活用してらでぃっしゅぼーやのサービスを拡充するなど、共同事業による相乗効果を見込んでいましたが、ドコモにとっては思ったような成果は得られず、上述したように2018年2月には譲渡に至っています。

また、NTTドコモは、2014年に約200億円で料理教室大手の株式会社ABCクッキングスタジオの株式を51%取得したものの、2019年に全株式を同社の既存株主に譲渡しています。

ドコモは成長著しいEコマース事業の分野で存在感を高めるべく、魅力的なコンテンツプロバイダーの囲い込みを進めようとしましたが、現時点では期待したようなシナジー効果は発揮できていないようです。M&Aの成功には、譲受後の明確な計画とシナジー効果の見極めが重要であることを象徴する事例です。

なぜM&Aを選択するのか?シナジー効果以外のメリット

M&Aには、シナジー効果以外のメリットもあります。譲渡企業と譲受企業によってメリットは異なりますが、主なものとして以下が挙げられます。

| 譲渡企業のメリット | 譲受企業のメリット |

| ・後継者問題を解決できる ・事業承継を円滑に行える ・自社の技術・ノウハウを次世代へと受け継ぐことができる ・従業員の雇用を継続できる ・事業が成長・発展できる可能性がある ・経営資金・創業者利益を確保できる ・コア事業以外の事業を譲渡することで、コア事業に専念して経営を強化できる ・オーナーの個人保証を解消できる場合がある | ・新規事業立ち上げのリスクや負担を軽減できる ・技術・ノウハウ・人材・顧客基盤などを確保できる ・企業のブランド力を向上できる ・他社の技術を自社の事業に投入し、既存事業を強化・拡大できる ・川上から川下まで経営の効率化を図れる |

譲渡企業の場合、廃業を選択すると今まで積み上げてきた技術・ノウハウが失われるだけでなく、既存従業員の生活も守れなくなります。

M&Aを行うことで、技術・ノウハウを次世代に受け継ぐことができ、従業員の雇用も守ることができます。

また、近年、経営者の高齢化と後継者不足による事業承継問題が深刻化していますが、M&Aは事業承継問題の解決手段としても活用されています。

なお、譲受企業にとっても、新規事業への参入や既存事業の強化など、経営戦略の面で大きなメリットがあります。

▷関連記事:M&Aのメリット・デメリットとは?買手・売手企業の視点から解説

まとめ

M&Aによるシナジー効果を最大限に発揮するには、信頼できるM&Aアドバイザーを交えて、譲受(買い手)側と譲渡(売り手)側の双方でしっかりと関係を構築することが重要です。

fundbookでは、M&Aにおいて経験豊富なアドバイザーがパートナー企業を見極め、シナジー効果を最大限に引き出すためのお手伝いをします。M&Aに関する様々なサポートを行っているため、まずは、無料相談をぜひご活用ください。