高齢化や後継者不足などの問題を受けて、経営戦略の1つとしてM&Aによる会社売却を検討・実施する企業が増加しています。

しかし、「具体的にどう進めれば良いかわからない」「現時点では問題ないので大丈夫」と考え、会社売却をためらう方も多いのではないでしょうか。また、すでに売却を検討している場合でも、どのようなタイミングで売却すべきか判断が難しいこともあります。

本記事では、会社売却の基礎知識や売却のメリット・デメリット、売却方法や基本的な手続きの流れ、適したタイミング、注意点、相談先などを解説します。会社売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法

・M&Aの進め方や全体の流れ

・成約までに必要な期間

・M&Aに向けて事前に準備すべきこと

会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!

目次

会社売却とは

会社売却とは、株式の譲渡などにより第三者に経営権を譲渡することを指します。会社の所有する資産(建物など)や負債だけでなく、取引先や従業員なども譲渡の対象となります。

会社売却によって「売却益を得る」「企業のさらなる成長が見込める」「後継者問題を解決する」など、様々なメリットが見込めます。

会社売却は年々増加

中小企業庁の調査※1によると、2024年時点で中小企業の後継者不在率は52.7%であり、日本の中小企業では後継者不在が深刻な課題です。このような背景の中、M&Aによる第三者承継を選択する経営者が増加しています。中小企業庁が発表した「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について※2」によると、中小企業のM&A実施件数は近年増加傾向にあり、事業承継の手法としてM&Aを選択するケースが多くなっていることがわかります。

近年はコロナ禍による先行き不安の解消や、企業にとって成長戦略の1つとして広く認識されるようになり、会社の売却やM&Aは経営戦略の1つとして有効活用されるようになってきました。

※1参考:中小企業庁「2025年版中小企業白書・小規模企業白書の概要」

※2参考:中小企業庁「事業承継・M&Aに関する現状分析と今後の取組の方向性について」

会社売却のメリット

会社売却は、経営者や企業の事業にいくつかのメリットをもたらします。会社を売却するメリットを5つの項目に分けて解説します。

▷会社売却のメリット(1):創業者利益の獲得

会社を売却することで、対価としてまとまったお金が手元に入ります。こうした創業者利益は次の事業展開、老後の資金など幅広い用途に活用できます。

当初の投資資金に対して売却金額が上回れば、譲渡益が生じます。例えば、譲渡益に約20%の税金が課された場合、税引き後に約80%が手元に残ることが想定されます。

また、近年、会社売却は比較的短時間で完了できる点や、大企業の傘下に入ることで売却後の経営基盤を安定させられる点から、会社売却がイグジットの手段としても注目されています。

以前はイグジットの方法としてIPO(新規上場)が一般的でした。しかし、IPOには多くの時間を要し、監査など難易度の高いハードルも数多く存在するため、会社売却をイグジットの手段として選ぶケースも増えています。

▷会社売却のメリット(2):後継者問題の解決

中小企業庁の調査によると、調査対象の52.7%が後継者不在と回答しており、日本の中小企業にとって後継者不在が深刻な問題となっています。

少子化に加え、以前は経営者の子供を後継者とすることが当たり前でしたが、現代では徐々に価値観が変化し、子供に継がせないケースも多く、後継者が不在となる企業が増加しています。

そのような場合は、会社売却を活用することで後継者不在問題を解決することが可能です。

▷会社売却のメリット(3):個人保証の解除

経営者には、会社の債務に対して個人保証が設定されている場合があります。個人保証とは、会社が金融機関などから融資を受ける際に、会社経営者が会社に代わり債務責任を負う保証のことです。金融機関から支払いを請求された場合は、保証人として会社の債務を支払わなければなりません。

精神的な負担も多い個人保証を含め、親族などに会社を引き継いでもらうことが難しい場合も多く、事業承継において個人保証は足かせになってしまいます。

会社売却をする際は、個人保証の引き継ぎが契約で定められる必要があり、必ずしも解除されるとは限りません。そのため、個人保証が設定されている場合、この点でも会社売却にはメリットがあります。

▷会社売却のメリット(4):経営資源の選択と集中

会社売却には、会社全体の売却だけでなく、展開する一部の事業の売却も含まれます。会社のノンコア事業(コア事業ではない非中核事業)の売却は、経営資源の選択と集中に有効です。

近年、市場の成熟化や経営の安定化から事業の多角化を図る会社が増えています。コア事業以外の事業で収益が得られれば良いですが、赤字になると経営を圧迫しかねません。

自社が展開する事業を見直し、収益性の低いノンコア事業を売却すれば、自社のコア事業へより経営資源を集中できます。会社売却は赤字体質を改善し、持続可能な経営を行う際にも役立つ手法です。

▷会社売却のメリット(5):企業としてのさらなる成長

会社を売却することによって、買い手企業のもとで企業としてさらなる成長が期待できます。

例えば、大手グループの傘下に入る場合、資金面やノウハウ面、人材面、設備面など、あらゆる面で補完を受けられる可能性が考えられます。さらに、買い手企業が同じ事業を営んでいる場合、技術や営業の販路などでシナジーを発揮できることがあります。

会社売却のデメリット

会社売却はいくつかのメリットが得られる一方、注意すべきデメリットや課題も存在します。会社売却の主なデメリットを解説します。

▷会社売却のデメリット(1):ロックアップの発生

ロックアップとは、会社売却後も一定期間、売却された会社で働かなければならないことを指します。

キーマン条項とも呼ばれる取り決めであり、売却された会社の経営陣が会社に残り、新経営陣への引き継ぎを行う十分な期間を確保したり、企業の事業がうまくいかなくなったりすることを防ぐために設定されています。

会社売却後すぐに引退を考えている場合や新しい事業展開をしたい場合にはネガティブな事項になりますが、ロックアップを解除することで売却金額に影響が出ることなどから、契約から外すことは難しい場合が多いです。

▷会社売却のデメリット(2):競業避止義務の発生

競業避止義務とは、会社売却後に売却した事業の領域に携わることを禁止することを指します。

会社を売却した経営者が再度同じような事業を展開した場合、その経営者から会社を譲り受けた企業が不利益を被る可能性があるため、同様の事業を行うことが禁止されています。

また、株式譲渡ではなく事業譲渡の場合でも、会社法第21条に競業避止の規定があります。

会社法第21条では、同一の市町村およびその隣接市町村の区域内において、譲渡日から20年間(特約を設定した場合、30年間)は同一事業を行ってはならないという決まりがあり、契約書に当該事項がなかったとしても注意が必要です。

▷会社売却のデメリット(3):売却先探しに時間がかかることがある

会社売却では、買い手となる相手先を見つける必要がありますが、この相手先探しに時間がかかることがあります。

売却にあたっての希望価格や条件によって相手先探しの期間は異なりますが、相手先が見つかったとしても交渉に時間がかかるケースもあります。最終的に売却が完了するまでに1年近くかかることも珍しくありません。

そのため、会社売却を検討する際は、ある程度時間がかかることを事前に想定し、タイミングを考えて実行する必要があります。

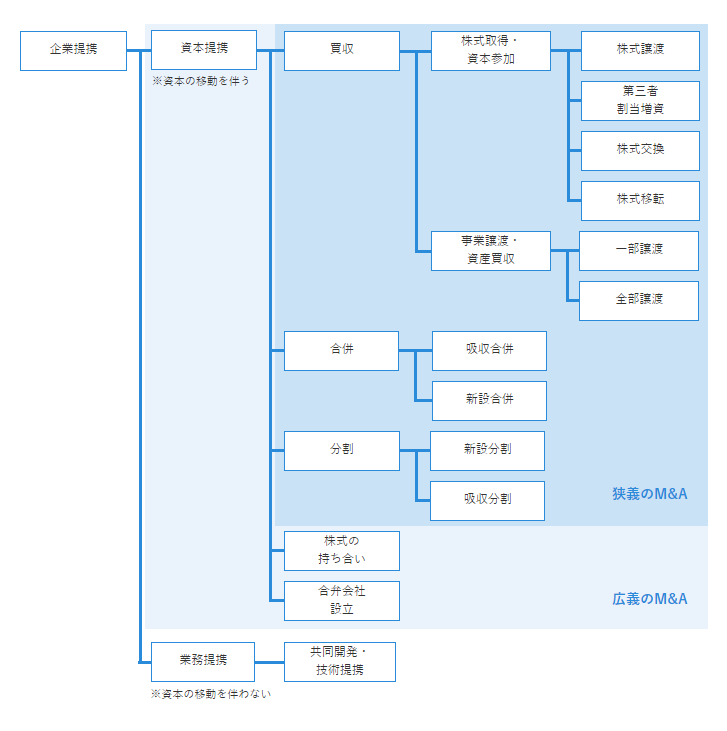

会社売却の方法

会社を売却する方法としては、いくつかのスキームがあります。ここでは、そのうち代表的な3種類の手法について解説します。

▷株式譲渡

会社を譲渡する際の代表的な手法が「株式譲渡」です。

M&Aにおける株式譲渡は、譲渡企業の株式を譲受企業が買い取ることで経営権を移転させます。経営資源も引き継がれることが一般的で、譲渡企業の従業員の雇用も継続されることがほとんどです。

株式譲渡の手法では、譲渡企業の株式を譲受企業に渡し、対価を受け取り、株主名簿を書き換えることでM&Aが成立します。合併や事業譲渡などの他の手法と比べて手続きが簡易であることが特徴です。

また、株式譲渡では原則として不動産や設備、ノウハウなどの経営資源も引き継がれます。

▷関連記事:「株式譲渡とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、注意点や税金について徹底解説」

▷事業譲渡

株式譲渡と同様に、代表的な手法が事業譲渡です。

事業譲渡は株式譲渡とは異なり、株式ではなく企業全体または企業の一部の資産・負債を譲渡することで会社を売却する方法です。

▷関連記事:「事業譲渡とは?株式譲渡との違いやメリット・デメリットを徹底解説」

▷会社分割

会社分割には、「新設分割」と「吸収分割」の2つの方法があります。

新設分割とは、1つまたは複数の会社が分割する事業で有する権利義務の全部または一部を、分割により新たに設立する会社に承継させる組織再編のことをいいます。

一方、吸収分割とは、1つまたは複数の会社が分割する事業で有する権利義務の全部または一部を、分割により他の会社に承継させる組織再編のことをいいます。

▷関連記事:「会社分割とは?手続きの流れ・吸収分割と新設分割の期間や事業譲渡との違いを解説」

会社売却の流れと進め方

会社売却(M&A)のプロセスは長期間に及びますが、大きく3つのフェーズに分けることができます。各フェーズで行うことは以下のとおりです。

1)準備フェーズ

M&A仲介業者の選定など、M&Aに関する検討を行います。会社売却の目的の明確化、支援機関との相談、引退後の見通しを含め、M&Aに向けた準備を行う段階です。

2)交渉フェーズ

譲渡企業と譲受企業間でトップ面談を行い、譲渡価格や条件などの交渉、売却後の従業員の処遇などを話し合い、M&Aの詳細を交渉する段階です。双方で条件の合意に達したら、M&Aに関する基本合意を行い、デューディリジェンスを実施します。

3)最終契約フェーズ

最終契約を行い、経営権の移転を行います。最終契約に基づく譲渡対価の支払いや手続き(クロージング)、財産の整理なども実施します。

M&Aの進め方の詳細は以下の記事で紹介しているため、ぜひご参照ください。

▷関連記事:「M&Aとは?意味・流れ・手法・費用などゼロからわかる完全ガイド【2025年最新】」

会社売却のタイミング

会社を売却するには、タイミングを見極めることが重要です。どのようなタイミングが適しているのか見ていきましょう。

1)イグジットを目的とした場合

イグジットを目的に売却を進める場合は、外部環境も含めて成長の途上にある段階であると、より良い条件での売却が期待できます。外部環境は事業に大きな影響を与えるため、自社にとって良い時期であることは、条件交渉などで有利に働くことがあります。

例えば、市場が飛躍的に拡大している業界であれば、譲受企業が提示する譲渡価額は高くなる傾向にあります。成長が見込まれること以外にも、法律の改正が有利に働くタイミングなども外部環境が良い時期と言えます。

また、自社が成長段階であることも、イグジットを目的に売却する場合には良い時期と判断できます。譲受企業の多くは今後の成長が見込める企業を買収したいと考えるためです。

一方、資金繰りが芳しくない状況となる見通しがある場合は、実際に資金繰りが不安定になる前に交渉を開始することも重要です。不安定になってしまった場合、売却は達成できても株価などが安価に設定されるケースもあります。

2)業界再編が進んでいる場合

業界再編が進む業界の場合は、業界再編が完了する前に売却を進めることが得策と言えます。業界内の大手企業同士の合併などによって再編が進んでいる際は、中小規模の企業への譲り受けニーズが高まります。

そのため、譲渡価額も高く設定される傾向があったり、事業が成長局面にない場合でも売却できる可能性が高まったりと、売却側が有利になることがあります。

一方、業界再編が進み、大手数社のシェアが高まり再編が完了した場合は、譲り受けニーズが弱くなります。つまり、業界再編が完了する前の再編が進んでいるタイミングが売却に適した時期といえます。

また、業界再編がある程度進むと、シェアの高い企業はスケールメリットなどによって、再編前より競争力が強化されることもあり、中小規模の企業にはより一層の競争力が求められる可能性があります。

業界再編は法律の改正などによって急速に進むことがあるため、自社の関連する業界の動向を把握しておきましょう。

3)経営者の健康問題を理由とした事業承継の場合

経営者自身の高齢化や身体の不調などの健康状態を鑑みて事業承継を検討する際には、いつまでに実施するかをあらかじめ考えておくことが重要です。

M&Aでは短くとも半年、長期化する場合は数年を要することもあります。経営者の健康状態が優れない状態になってから売却の手続きを進めるのは現実的ではありません。

特に、売却先の候補を見つけるマッチングには多くの時間がかかります。そのため、直近で売却を考えていない場合でも、事前にM&A仲介会社などに相談し、いつまでに売却を実施したいかを共有しておくことをおすすめします。

また、円滑な売却を実現するためにも自社の経営の改善を進めるとともに、M&A仲介会社などに共有する会計処理に関する書類や取引先との契約書、売却の条件の準備を進めておきましょう。

▷関連記事:「M&A仲介会社とは?FAとの違いや選び方、メリットや手数料の相場を徹底解説」

会社売却は赤字でも可能?

結論、会社や事業が赤字でも売却は可能です。

会社や事業を買収しようと検討する会社の多くは、自社の企業規模や商圏を拡大することや、買収によって新規事業に参入することを目的としています。

他社のブランド力や技術、営業ノウハウ、人材、流通網を買収によって手に入れることで、自社単独では成し得ない事業成長を実現させることができるため、たとえ赤字でも買いたいという意欲を持つ会社はあります。

また、廃業せずに売却することで会社が存続し、その地域に会社が残ること自体に意味がある場合もあります。

例えば、地域社会の産業を支える設備工場やインフラであるガス会社、病院などの場合、その会社や法人がなくなってしまうと、地域住民や産業に多大な影響を及ぼす可能性があります。

そのような会社や事業を支え、地域に貢献することを魅力と考える買い手もいるため、赤字でもまずは会社を存続させることが可能なM&Aを検討してみることが大切です。

会社売却をする際の相場

一般的に会社売却をする際の相場は、売却企業の企業価値によって決定されます。企業の規模により相場は大きく変わりますが、大企業であれば数十億円規模、世界的な企業であれば数百億円以上となるケースも見られます。

一方、中小企業であれば数億円ほどが相場となります。また、近年増加傾向にあるスモールM&Aと呼ばれる個人事業主や小規模事業者の場合、数十万円~数百万円ほどで企業や事業の売却が行われています。

▷関連記事:「スモールM&Aとは?メリット・デメリットやポイントと流れを解説」

会社売却をする際の企業価値算定

一般的に会社売却をする際の価格は、売却される企業の企業価値算定によって決定されます。

企業価値算定にはいくつかの方法があり、代表的な3つの方法を紹介します。

▷コストアプローチ

コストアプローチとは、企業が保有する資産および負債をベースにして株式価値を算出する方法です。売却企業の純資産を根拠にするため、客観的に企業価値を算定できます。

具体的なコストアプローチの方法としては、以下の3つが代表的です。

| ・簿価純資産法 ・時価純資産法 ・時価純資産+営業権 |

コストアプローチの詳細は以下の記事で紹介しているため、ぜひご参照ください。

▷関連記事:「【企業価値評価】コストアプローチとは?メリット・計算方法・他の方法との違い」

▷マーケットアプローチ

マーケットアプローチとは、株式市場に株式が公開されている類似する企業や、同一業界の財務指標を参照して企業価値を算出する方法です。評価対象企業の決算書などの数値に係数を乗じて価値を算出するため、株式市場の相場を反映できます。

マーケットアプローチの具体的な方法は以下が挙げられます。

| ・類似取引比較法 ・類似企業比較法 |

マーケットアプローチの詳細は以下の記事で紹介しているため、ぜひご参照ください。

▷関連記事:「【企業価値評価】マーケットアプローチとは?よく使われる計算方法やシミュレーション方法」

▷インカムアプローチ

インカムアプローチとは、対象企業の将来にわたる収益をリスクを加味して現在価値に割り戻すことで事業価値を算出し、企業価値を評価する手法です。

インカムアプローチの具体的な手法は以下が挙げられます。

| ・DCF法 ・配当還元法 |

インカムアプローチの詳細は以下の記事で紹介しているため、ぜひご参照ください。

▷関連記事:「【企業価値評価】インカムアプローチとは?DCF法の計算方法」

会社売却を成功させるためのポイント

会社売却は多くの関係者に影響を与え、売却完了までに時間を要する大きなプロジェクトです。ここでは、会社売却を成功させるために押さえておきたいポイントを紹介します。

1)売却のタイミングを判断する

会社売却の候補先が見つかりやすく、高い金額で売却可能なタイミングは、事業や会社が好調な時です。事業や会社が不調で利益が下がっているタイミングでは、売却の候補先が見つからない可能性も考えられます。

会社や事業の状況を見極めつつ、会社売却のタイミングを見計らうことが重要です。

2)自社の理解を深める

会社の売却を行うためには、売却候補先企業を見つけることが非常に重要です。

売却候補先企業を見つけるためには、自社の強みやアピールポイントを把握し、その候補先企業に売り込むことが必要です。自社の強みやアピールポイントを上手く伝えられない場合、譲渡価額の減少や候補先企業が見つからないなどの問題に陥る可能性があります。

そのため、競合他社と比較して自社にどのような強みがあるか、市場でどの程度のシェアを持ち、今後の見通しはどうかなど様々な観点から自社の情報を整理してみましょう。

3)信頼できるM&A仲介会社を選択する

中小企業の会社売却は、M&A仲介会社を介することが一般的です。

会社売却の際には、税務や法務など様々な注意点やリスクが存在するため、会社売却に精通する専門家を介さない場合、トラブルの発生やプロセスの長期化の可能性が高まります。

M&A仲介会社には様々な企業が存在します。仲介会社によって強みとする業界が異なる場合や、特定の地域のみに特化している場合もあるため、自社に最適なM&A仲介会社を選択することが重要です。

▷関連記事:「M&A仲介会社とは?FAとの違いや選び方・メリット、手数料の相場を解説」

会社売却の注意点

会社売却の際には注意しておきたいポイントがいくつかあります。売却を検討する方は、以下の点を押さえておきましょう。

1)会社売却の利益に対して税金が課税される

会社売却では多くの場合、譲渡所得が発生し税金が課されます。ここでは、中小企業においてよく活用される株式譲渡の課税を解説します。

課税対象となる所得は、以下の計算によって算出されます。

総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料など)

総収入金額とは、株式を売却した対価として得た金銭です。

また、必要経費として認められるものには、取得費や委託手数料などが挙げられます。取得費は、株式を取得する際にかかった費用のことです。委託手数料は、M&A仲介会社などに支払った仲介手数料などを指します。

算出された課税対象の所得に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% + 住民税5%)をかけた金額が課税されます。

▷関連記事:「M&Aにかかる税金は?株式譲渡・事業譲渡の税務や節税方法をわかりやすく解説」

2)必ずしも理想の譲渡価格にはならない

譲渡価格は、企業価値評価やデューディリジェンスをもとに譲受企業との交渉を経て決定します。

企業価値評価は、企業が保有する資産および負債をベースに株式価値を算出するコストアプローチや、株式市場やM&A市場における取引価格を基準に算定するマーケットアプローチ、譲渡企業に今後見込まれる収益やキャッシュフローからリスクなどを考慮して企業価値を算出するインカムアプローチによって行われます。

また、ブランドや技術力など形には表せない資産を指すのれん代も加味されます。のれん代は譲受企業がどのような点に、どのくらいの価値を感じるかによって異なります。

そのため、予想より高い譲渡価格が提示されることも、低い提示になることもあります。

▷関連記事:「M&Aの「のれん」とは?償却期間や会計処理、注意点を分かりやすく解説」

3)従業員や経営陣の処遇

売却を進める際には、従業員や経営陣に配慮するようにしましょう。既存の従業員に対して、売却の目的や今後の処遇を共有し、売却への理解を得ることが重要です。

十分な理解が得られない場合、不安に感じた従業員や経営陣が退職に至る可能性もあります。従業員が退職すると、譲受企業が見込んだシナジー効果が得られないなど、売却の失敗の要因にもなり得ます。

雇用条件が大きく変更されることも退職の要因になり得るため、事前に譲受企業と売却後の従業員や経営陣の処遇に関して取り決めておくようにしましょう。

また、売却は取引先に影響を与えることもあるため、重要な取引先にも売却の目的や今後について共有することをおすすめします。

▷関連記事:「M&A後の退職金は?手法・役職別の取扱いと節税につながるスキーム、注意点を解説」

4)競業となるビジネスが制限される

会社売却をした場合、同様のビジネスを一定期間および近隣の地域で行うことができない競業避止義務の取り決めを行うことが一般的です。

競業避止義務とは、「一定の者が自己または第三者の利益を損なう取引をしてはならない」というものです。M&Aでは、売り手側の事業を制限することで、買い手側に不利益が生じないようにします。

M&Aにおける事業譲渡の場合、会社法第21条において企業間で取り決めを行っていない場合でも、同一および隣接する市町村で20年間は同業種の事業を行ってはならないと規定されています。

そのため、売り手側は契約書に競業避止義務が記載されていない場合でも、近い範囲の地域では同業種のビジネスができなくなってしまいます。

5)取引先や顧客との関係に配慮する

会社売却を進める際には、取引先や顧客との関係にも注意が必要です。会社売却後に契約内容を変更した場合、不利な取引条件を是正する目的であっても、取引先や顧客との関係が悪化するリスクがあります。

会社売却時には、譲受企業へ取引先や顧客の情報を正確に伝えることが大切です。特に主要な取引先や顧客に対しては、秘密保持に注意しつつ、適切な時期に速やかに売却を伝える必要があります。

会社売却の相談先

M&A仲介会社以外にも、M&Aを支援する代表的な業者として、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)、会計士、税理士、弁護士などの士業事務所が挙げられます。近年では、M&Aプラットフォームのサービスも提供されています。

▷M&A仲介会社

M&A仲介会社は、譲渡企業と譲受企業の間に立ち、当事者双方に対して「中立的」「客観的」な立場で双方の希望を擦り合わせながらM&Aの成約までをサポートします。

仲介する会社ごとに特徴や強みが異なり、1人の担当が案件獲得から成約、PMIまで行うところもあれば、譲渡企業と譲受企業ごとに担当を分けて、それぞれのクライアントの要望をすり合わせていくところもあります。

また、主に中小企業の案件を扱っているため、該当する分野のM&Aにおいては後述の相談先に比べて実績のある会社が多いです。

M&A仲介会社の詳細については以下の記事でも紹介しているため、ぜひご参照ください。

▷関連記事:「M&A仲介会社とは?FAとの違いや選び方、メリットや手数料の相場を徹底解説」

▷FA(ファイナンシャル・アドバイザー)

FAはM&Aを検討する企業に対し、M&Aにおける計画の立案から成約に至るまでの一連の助言業務を行います。

大手証券会社や投資銀行などが該当し、中小企業を対象とした案件は基本的には取り扱わず、大手の上場企業や大規模な案件を対象にアドバイザリー業務を提供するのが特徴です。

その役割は、契約を結んだ譲渡企業または譲受企業の利益を最大化するサポートや、専門知識を生かした法務・財務・税務面への助言、戦略立案、交渉への参加などが挙げられます。

▷会計士や税理士、弁護士などの士業事務所

会計士や税理士、弁護士などの士業事務所は、M&Aのプロセスにおける財務や法務などの分野で専門的な知識を持つ点が強みです。

特に、M&Aの中で最も難関ともされるデューディリジェンスについては、譲受企業がこれらの士業事務所に委託することが一般的です。

▷M&Aプラットフォーム

M&Aプラットフォームは、オンライン上でM&Aのマッチングが行えるサービスです。譲渡を希望する企業や個人事業者が案件を登録し、譲受を検討する企業が案件の中から自社の戦略や条件に合う案件を探して交渉を行います。

M&Aプラットフォームは、企業自身で案件を探せる点がメリットです。M&A仲介会社の中には、独自のプラットフォームを提供する事業者も存在します。

会社売却の事例

会社売却は、企業のさらなる成長や事業の継続、後継者問題の解決などに活用されます。以下では、会社売却の具体的な事例を紹介します。

▷株式会社新生堂薬局の会社売却

株式会社新生堂薬局は昭和53年創業の老舗企業であり、九州北部を中心に調剤薬局やドラッグストアを展開する企業です。

2025年8月、株式会社マツキヨココカラ&カンパニーの子会社である株式会社アンドカンパニーが株式会社新生堂薬局の株式を取得し、子会社化することが取締役会で決議されました。

株式会社マツキヨココカラ&カンパニーは、ドラッグストアや調剤薬局を中核事業とする業界の大手企業です。

株式会社新生堂薬局は、株式会社マツキヨココカラ&カンパニーのグループに加わることで、ノウハウやリソースを経営に取り入れ、企業としてさらなる成長を図る予定です。

▷家業を守るために会社売却を選択した運送会社の事例

運送業を営むA社は、創業以来親族で事業を経営してきました。

運送業界を取り巻く環境は、近年厳しさを増しています。他の運送会社と同様に、A社は資材費や人件費などのコストの高騰、それに伴う値上げ交渉、人手不足などの経営課題を抱えていました。

A社は、厳しい経営環境の中で家業を守るために、会社を取引先である大手の運送会社に売却しました。大手企業との経営統合によって会社の存続が図られ、従業員からも好意的に受け止められています。

▷関連記事:「家業を守るため、顧問税理士とともに選択した『M&Aという事業戦略』」

▷後継者不在問題を会社売却で解決した不動産会社の事例

不動産業を営むB社は、70代の経営者が1人でほとんどの業務を担っていた会社です。将来的な経営の継続を考えて事業承継を検討しましたが、親族に後継者候補はおらず、廃業も視野に入れていました。

ただし、廃業すれば多くの物件オーナーにも影響を与えます。顧客の引き継ぎのために会社売却を検討したB社の経営者は、M&A仲介会社を通じて40代の経営者と出会い、M&Aで事業を承継しました。

会社売却によって後継者問題が解決しただけでなく、業務範囲の拡大や労働環境の改善により、今後さらなる成長が期待されます。

▷関連記事:「70代で後継者不在。顧客への思いからM&Aを選択した、経営を1人で担う創業社長」

会社売却のよくある質問

会社売却に関する質問の多い事項について、質問と回答をまとめて紹介します。会社売却で疑問や不明な点がある際の参考にしてください。

会社を売却するとはどういうことですか?

会社売却とは、株式の譲渡などによって経営権を他者に譲渡することを指します。会社を売却することで売り手と買い手それぞれにメリットが見込めるため、近年では経営戦略の1つとして有効活用されています。

詳細については、記事内の「会社売却とは」をご参照ください。

会社売却の相場はいくらですか?

会社売却をする際の相場は、売却企業の企業価値によって決定されます。そのため、企業の規模や算出される企業価値によって売却金額は大きく変わります。

大企業であれば数十億円、中小企業であれば数億円規模ですが、個人事業主や小規模事業者の場合、数十万円~数百万円ほどで企業や事業の売却が行われることもあります。

詳細については、記事内の「会社売却をする際の相場」をご参照ください。

会社を売却したら従業員はどうなりますか?

会社を売却する場合、譲渡企業の従業員はそのまま雇用されることが多いですが、雇用条件などが変更されることで待遇が変わるケースもあります。

場合によっては従業員に不安が募り、退職につながることもあります。そのため、売却後の従業員の処遇については、譲受企業ときちんとした取り決めを行うことが大切です。

詳細については、記事内の「3)従業員や経営陣の処遇」をご参照ください。

まとめ

企業の成長のための戦略を考えるうえで、会社の売却や事業の整理などの組織再編は有効な方法といえます。

しかし、売却をするタイミングの見極めや手続きには、業界全体を俯瞰して見ることや、法律・会計などの専門知識が欠かせません。

会社の売却を成功させるためにも、売却に関する知識や注意事項を把握している適切な相談先を見つけて、豊富な経験に裏付けされたアドバイスを受けながら事前準備を進めましょう。

fundbook では、M&Aの専門的な知見を持つアドバイザーがチームを組み、業界に合わせたサポートを提供します。会社売却を検討している方は、ぜひfundbookまでご相談ください。