居酒屋業界は、消費者の飲酒習慣の変化や新型コロナウイルス感染症の影響などを受け、M&Aが盛んな業界の1つです。チェーン展開する大手企業の事業規模拡大だけでなく、個人経営の居酒屋の売買も実施されています。

本記事では、居酒屋業界の現状や取り巻く環境、M&Aの動向を解説します。M&Aは有効な経営戦略の1つですが、注意点も存在します。メリット・デメリットや事例を参考に、自社に適したM&Aを検討しましょう。

企業価値100億円の企業の条件とは

・企業価値10億円と100億円の算出ロジックの違い

・業種ごとのEBITDA倍率の参考例

・企業価値100億円に到達するための条件

自社の成長を加速させたい方は是非ご一読ください!

居酒屋業界の現状

居酒屋業界は、フランチャイズ展開する店舗や立ち飲み形式の個人事業の店舗、カウンター形式の店舗など、多種多様な形態の店舗がある業界です。

居酒屋は「飲みニケーション」の言葉に象徴されるように、お酒を交えながらコミュニケーションを取る習慣が行われる場として利用されてきました。近年は利用者の行動に変化が見られ、長期的に見ると居酒屋業界の市場規模は縮小傾向にあります。

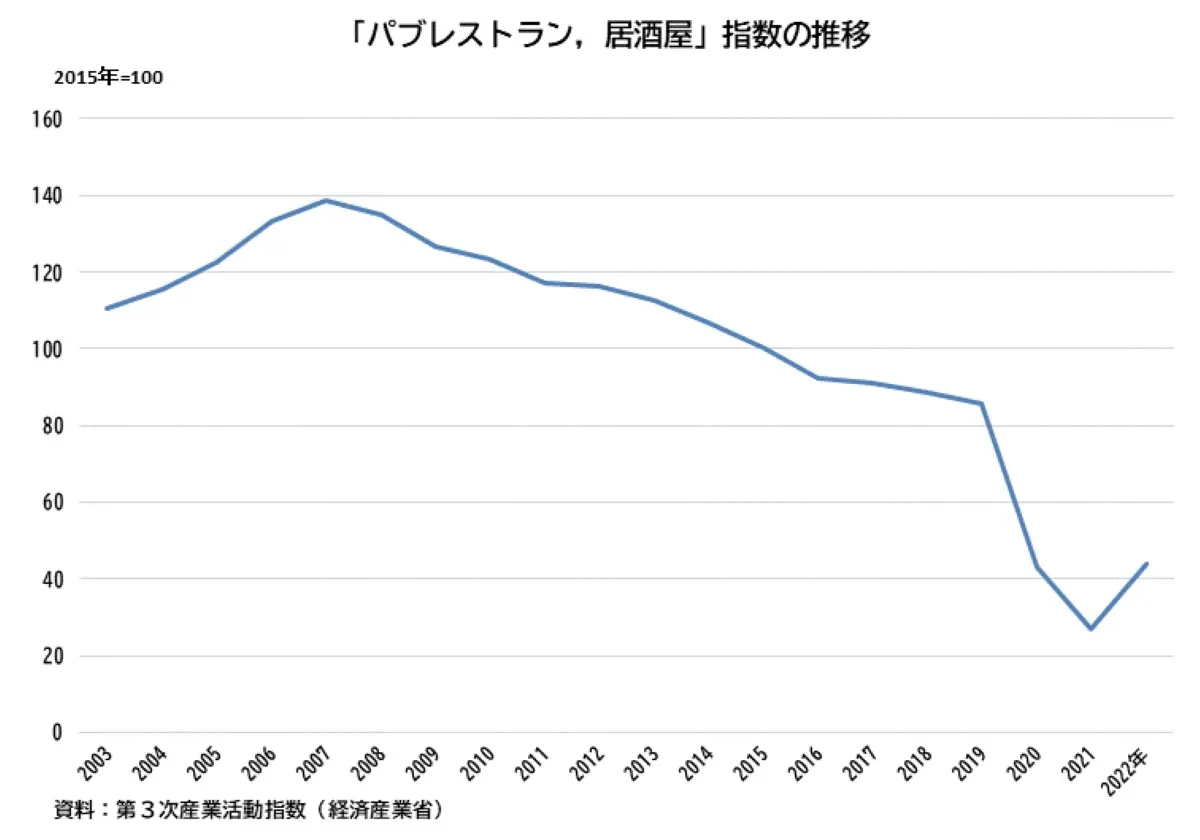

経済産業省が公表した第3次産業活動指数(2015年を100とした指数)によると、2015年を基準年とした「パブレストラン、居酒屋」の指数は2007年を境に低下しています※。特に、コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた2019~2020年は、指数が大幅に減少しました。

「パブレストラン、居酒屋」の指数は、近年若干の回復傾向はあるものの、コロナウイルス感染症の拡大以前の水準には回復していません。第3次産業活動指数は各業界の景気動向を捉える指数であり、居酒屋業界の状況は厳しさを増しています。

居酒屋業界を取り巻く環境

居酒屋業界の市場規模が縮小傾向にある背景には、消費者の飲酒需要や飲酒習慣の変化が挙げられます。居酒屋業界を取り巻く環境を詳しく解説します。

飲酒需要の減少

居酒屋の利用が減少した理由の1つが、消費者の飲酒需要の減少です。2024年6月に発表された国税庁の「酒のしおり」によると、2022年の成人1人当たりの酒類消費量は75.4リットルまで低下しました。2012年の101.8リットルと比較すると、10年間で約26%も減少しています。

飲酒の減少は一部を除く幅広い年代で見られる現象ですが、特に若者を中心に、飲酒習慣の減少が見られます。

飲酒習慣の多様化

居酒屋業界の低迷は、飲酒需要の減少の他、消費者の飲酒習慣の多様化が理由に挙げられます。近年は居酒屋だけでなく、コンビニエンスストアやファミリーレストラン、各種飲食店など、多くの業種でアルコールが提供されています。

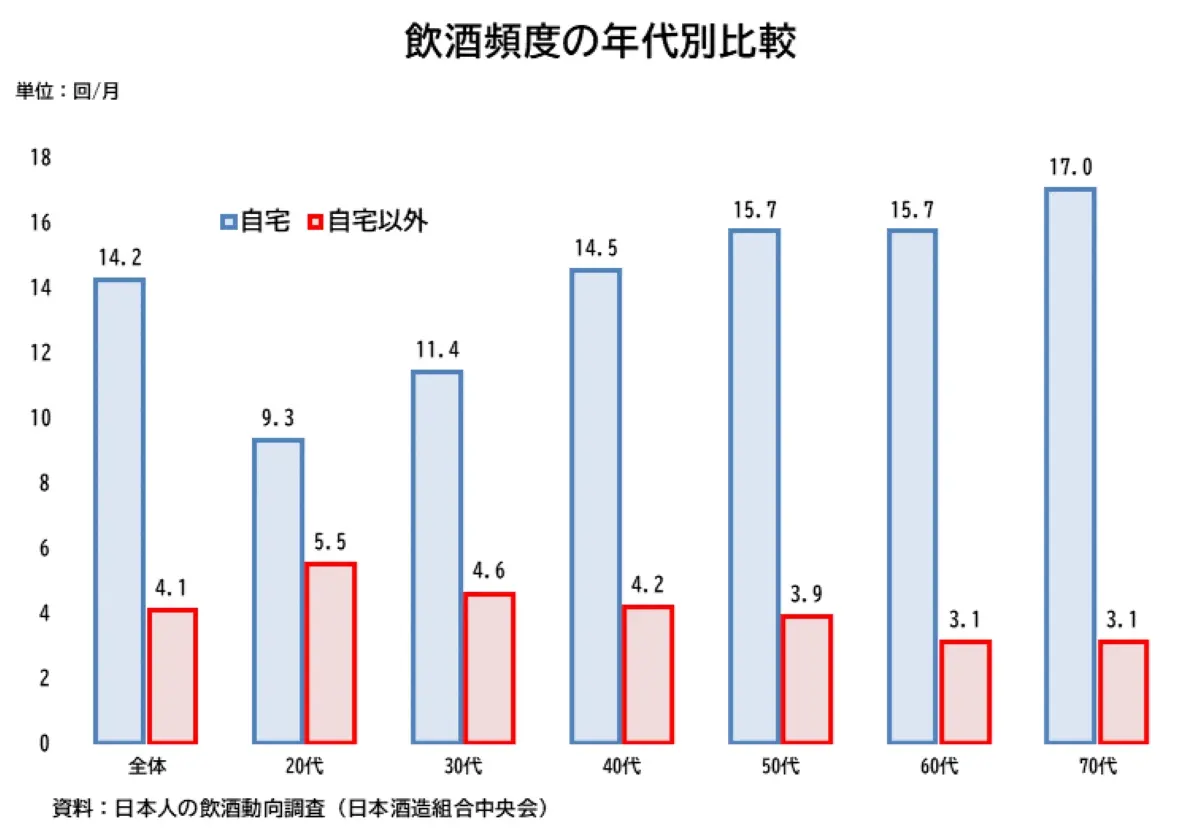

また、飲酒頻度を自宅と自宅以外に分けて集計した日本酒造組合中央会の調査では、「自宅」の頻度が「自宅以外」の頻度を大きく上回る状況です。年代別が上がるほど、自宅以外より自宅で飲む頻度が高い傾向がみられます※1※2。この飲酒習慣は、居酒屋を含む酒類を取り扱う店舗に影響を与えています。

※2出典:日本酒造組合中央会「日本人の飲酒動向が明らかに!全国 3,000 人を対象とした約 30 年ぶりの調査「日本人の飲酒動向調査」を発表」

消費者の利用意向は堅調

消費者の飲酒需要の減少や飲酒習慣の変化が見られるものの、居酒屋の利用意向がなくなったわけではありません。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が2024年に公表したアンケート調査の結果によると、今後の居酒屋の利用について、28%が「ぜひ利用したい」と回答し、「どちらかと言えば利用したい」と回答した消費者も32.4%に達しました。

比較的積極的な利用意向を示した消費者は、合計して60.4%にのぼります。居酒屋業界を取り巻く環境は厳しさを増していますが、消費者には居酒屋への一定のニーズが存在することがわかります。

居酒屋業界のM&A動向

居酒屋業界では、厳しいビジネス環境に対応するため、経営戦略の一環としてM&Aが盛んです。居酒屋業界で実施されるM&Aの動向を解説します。

規模拡大による収益性の向上

全ての業界に当てはまるわけではありませんが、企業規模と収益性の間には「フライフィッシングカーブ」と呼ばれる相関関係が見られます。

市場規模の縮小が見られる居酒屋業界でも、企業規模を拡大させ、収益性を高めるためのM&Aが実施されています。M&Aにより、物流や生産の効率化や営業エリアの拡大、競合企業数の低下による競争条件の緩和を目指す施策です。

経営難の解消

株式会社帝国データバンクの調べによると、2024年1~11月の全国居酒屋倒産件数は203件に達しました。同期間の倒産件数としては最も多い件数であり、通年でも過去最多を更新する勢いです。

背景には、消費者の飲酒行動の変化や仕入れ価格の高騰、人件費の上昇が挙げられます。コスト高は経営を続ける店舗にも影響を与え、2023年度は赤字を記録した居酒屋が全体の4割に達する状況です。

企業は倒産に追い込まれると事業を継続できず、従業員は職を失います。経営難を原因とする倒産を避けるため、M&Aで事業を大手企業に譲渡するケースが見られます。

居酒屋業界でM&Aを活用するメリット

M&Aは、居酒屋業界の経営課題にいくつかのメリットをもたらします。譲渡企業と譲受企業に分けて、M&Aを活用するメリットを解説します。

譲渡企業側のメリット

M&Aで大手居酒屋チェーンの傘下に入ると、譲渡企業は譲受企業側のブランド力やサプライチェーンを利用できる点がメリットです。後継者不在や経営難による廃業を避けられ、従業員の雇用を維持できる利点も挙げられます。仕入れや生産工程などを集約化し、生産性向上が目指せます。

譲受企業側のメリット

譲受企業側のメリットは、店舗の譲受により、一から店舗を立ち上げるよりも容易にエリア拡大が図れる点です。新規店舗開業までの費用や手間を削減でき、既存店舗の顧客獲得が見込めます。他業種から居酒屋業界に新規参入する際にも、メリットの多い手法です。

その他、大衆店が高級路線の店舗を買収するなど、経営の多角化にも役立ちます。独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によると、居酒屋1回の利用にかかるお金は消費者ごとにばらつきがあるため、異なるコンセプトを持つ店舗の確保は経営の安定にもつながります。

居酒屋業界でM&Aを活用するデメリット

M&Aは、異なる企業文化・風土を持つ企業間で事業の売買が実施されます。そのため、いくつかの点に注意が必要です。以下では、居酒屋業界でM&Aを活用するデメリットを、譲渡企業側と譲受企業側に分けて解説します。

譲渡企業側のデメリット

M&Aで事業を譲渡すると、長年育ててきた居酒屋の経営権を失ってしまう点がデメリットです。居酒屋を自ら起業した方や先代・先々代から店舗を譲り受けた方の中には、経営権を手放すことに抵抗を感じるかもしれません。

また、M&Aでは通常、契約書で競業避止義務が規定されます。一定期間と範囲の中では、居酒屋を再び開業できない可能性に注意が必要です。

その他、納得できる価格で譲渡するためには、譲受企業側と交渉を行って折り合いをつけるという課題が存在します。

譲受企業側のデメリット

譲受企業側では、異なる企業文化や組織風土の融合に課題が残ります。M&Aによるシナジー効果の最大化を図るためには、M&A成約後の十分なPMI(経営統合)が必要です。簿外債務や偶発債務を引き継ぐリスクもあり、契約前には丁寧なデューディリジェンスの実施が求められます。

▷関連記事:PMIとは?M&A成立後の統合プロセスについて実施期間や期待できる効果を解説

▷関連記事:M&Aで行うデューディリジェンス(DD)とは?目的や種類別の費用・特徴を解説

居酒屋業界のM&A事例

最後に、居酒屋業界で実施されたM&A事例を紹介します。近年の居酒屋M&Aの動向を知り、自社の経営戦略の策定に活かしましょう。

株式会社海帆による株式会社SSSの子会社化

2022年7月、株式会社海帆は株式会社SSSの株式を取得し、子会社化しました。

株式会社海帆は居酒屋を始めとした飲食事業を運営しており、株式会社SSSも居酒屋事業を展開する企業です。両社は原材料の仕入れやオペレーションで共通点が多く、統合によるシナジー効果が見込めるとして、M&Aを実施しました。

株式会社梅の花グループによる株式会社テラケンの連結子会社化

2019年3月、株式会社梅の花は株式会社テラケンの58%の株式を取得し、連結子会社化しました。

株式会社梅の花は、和食の外食事業を中心に、巻き寿司や和惣菜のテイクアウト事業を手がける企業です。海鮮系居酒屋事業を営む株式会社テラケンの連結子会社化により、購買面や物流面でのシナジー効果を見込んでいます。

SFPホールディングス株式会社による株式会社ジョー・スマイルの子会社化

2019年3月、SFPホールディングス株式会社は株式会社ジョー・スマイルの株式を取得し、連結子会社化しました。

SFPホールディングス株式会社は、海鮮居酒屋の「磯丸水産」を始めとするブランドを展開する企業です。株式会社ジョー・スマイルは熊本を地盤に居酒屋経営を行ってきたノウハウに加え、SFPホールディングス株式会社の主力ブランドの提供を受けることで、企業価値の向上を目指します。

まとめ

居酒屋業界は、新型コロナウイルス感染症の拡大や飲酒習慣の変化などを受け、市場規模が減少傾向にあります。規模の拡大による収益性の向上や経営難の解消を目的に、M&Aの実施が多い業界です。M&Aのメリット・デメリット双方を把握して、効果的な戦略を立てましょう。

M&Aを成功させるためには、専門家への相談も有効な選択肢です。fundbookでは、専門的な知識やノウハウを有したアドバイザーがサポートします。全国約25,000社の譲受企業ネットワークに基づいたマッチングも特徴です。居酒屋業界でのM&Aをご検討の方は、ぜひfundbookにご相談ください。