近年、病院や医療法人によるM&Aが増加しています。

後継者問題や施設の老朽化など、様々な問題を抱える病院や医療法人にとって、M&Aは複数の問題を一度に解決できる可能性がある手段です。

ただし、病院や医療法人のM&Aは目的によってスキームが異なり、手続きが煩雑化しやすいため、あらかじめ特徴やメリットなどを把握しておく必要があります。

本記事では、医療業界でのM&Aの特徴や動向、メリットなどと、実際にあった医療法人のM&Aの事例を紹介します。ぜひ、参考にしてください。

幸せのM&A入門ガイド

・M&Aの成約までの流れと注意点

・提案資料の作成方法

・譲受企業の選定と交渉

・成約までの最終準備

M&Aによる事業承継をご検討の方に M&Aの基本をわかりやすく解説した資料です。

目次

医療業とは?

総務省告示の「日本標準産業分類」によれば、医療業とは医師や歯科医師などが患者に医療を行う事業及びこれに直接関連するサービスを提供する事業を指します。医療業に分類されるのは、主に病院、診療所、歯科診療所、助産・看護業などです。

本記事では、病院と医療法人に焦点を当てて解説します。

なお、病院と混同されやすい医療施設として、診療所や医院、クリニックがあります。医療法第1条の5によると、病院と診療所の違いは病床数です。

| ・病院…病床数20床以上 ・診療所・医院・クリニック…病床数20床以下 |

また、病院の開設主体は次の4つに分類されます。

| 分類 | 病院の開設主体 |

| 国立 | 国立病院、国立大学法人 |

| 公的医療機関 | 都道府県立病院、市町村病院、赤十字病院など |

| 社会保険関係機関 | 社会保険病院、厚生年金病院 |

| 医療法人 | 病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、または介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人 |

このうち、全国で病院数、診療所数、病床数が最も多いのが医療法人です。日本の医療を支える根幹となっています(厚生労働省 2025年版 医療施設動態調査より)。

▷関連記事:「介護業界のM&A|最新事例や直近の動向」

▷関連記事:「M&Aとは?意味・流れ・手法・費用などゼロからわかる完全ガイド【2025年最新】」

病院・医療法人業界の特徴

医療業務には、医療法に基づいた次のような特徴があります。

| ・非営利性 ・「医療法人」という独自の法人格 ・国立、公的医療機関、社会保険関係機関は法人税・地方税の非課税対象 ・病院の開設・増床には都道府県知事の許可が必要(医療法第7条) ・人員配置数、価格、設備・施設に関する規制 ・医師や看護師として働くには特定の資格が必要 |

これらの特徴は、生命や身体の安全に関わる医療業を理解するうえで重要なポイントです。

病院・クリニックを取り巻く市場

一般社団法人JAHISの調査によると、2024年度の医療情報システム関連市場規模は約5,765億円でした。過去最高額だった2018年度の約6,072億円から307億円ほど減少していますが、1994年度から2024年度までの売上高の中では4番目に高い数値となっています。

施設・機関別で売上高割合を見ると、2024年までの10年間で最も売上高が高いのは病院です。その次に多いのは医科診療所で、その割合は直近10年間ほぼ安定して推移しています。

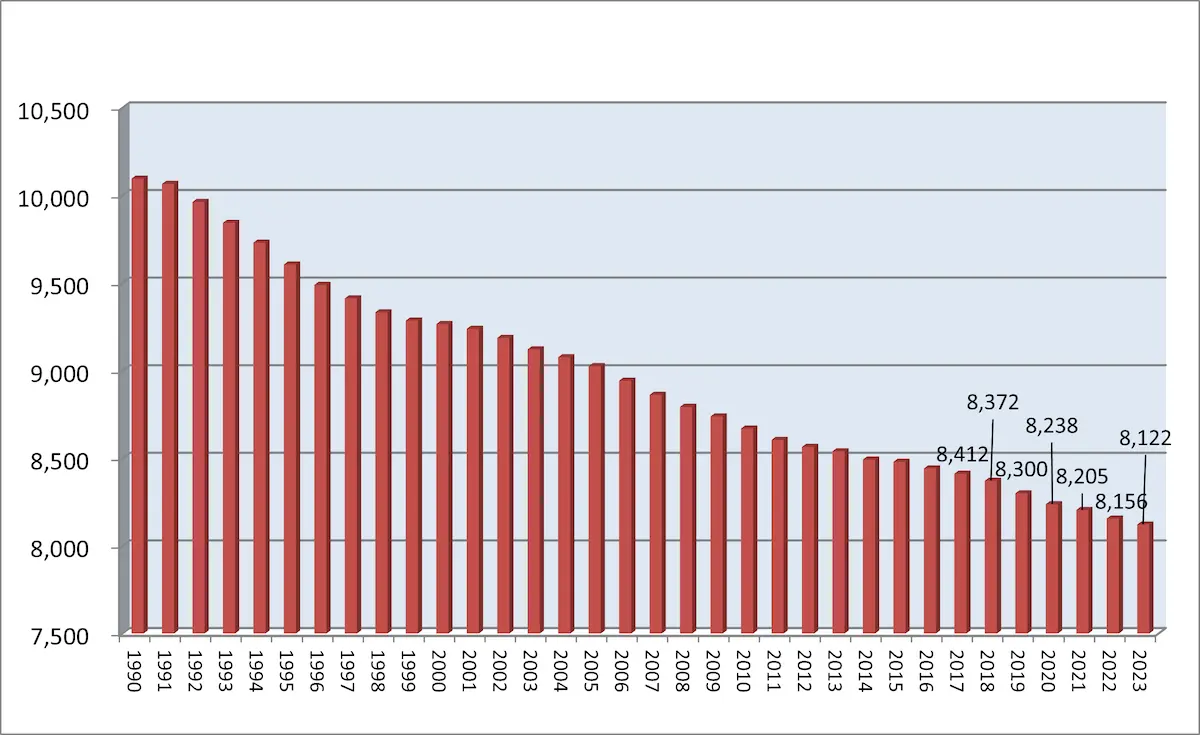

次に、病院数を見てみると、2023年度の病院数は8,122で過去最少となっています※1。他方、診療所数は過去最多水準を維持しています。厚生労働省の発表によると、20床以上の病床を持つ病院は、20年以上前から減少傾向にあることがわかっています。

2000年時点の病院数は9,266であったため、このおよそ20年間で約1,000もの病院が閉業している計算になります。

また、2000年代から継続している厚生労働省の医療費抑制政策では診療報酬のマイナス改定や薬価基準の引き下げが行われており、病院経営は厳しい状況に直面しています。

病院・医療法人業界のM&Aの動向

病院・医療法人業界では、直接売上高や病院数減少などの市況、医療コストや人件費の高騰、診療報酬の引き下げや施設・設備にかかるコストなど様々な問題によって経営難に陥る病院が多くなっています。これらの問題を解決するために、M&Aによるグループ化が活発になっているという背景があります。

特に近年は、医師不足や経営難、施設の老朽化などの問題を抱える病院・医療法人が、地域の救急ニーズに応えるため、病院事業を社団法人に譲渡するケースが増えています。

また、M&Aは新規開設よりも短い期間で既存の病院や有資格者を獲得できるため、患者受け入れ数の増加や診療地域の拡大を希望する医療法人や病院事業に新規参入したい異業種の企業もM&Aに注目しています。

このような背景の中で、特に深刻なのが医療経営者の高齢化と後継者不在問題です。

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計(2022年)」によると、医療経営者(病院の開設者または法人の代表者)の平均年齢は64.9歳、性別で分けると男性65.4歳、女性58.5歳です。

帝国データバンク「全国『社長年齢』分析調査(2024年)」で発表された日本の経営者全体の平均年齢60.7歳と比較すると、男性の医療経営者はより高齢化が進んでいることがわかります。

また、診療所の開設者または法人の代表者の平均年齢は62.5歳(男性62.9歳、女性59.6歳)であり、やはり国内企業の経営者の平均年齢より高齢です。

※経営者の平均年齢※

| ・企業全体※1:60.7歳 ・病院※2 :64.9歳 ・診療※2 :62.5歳 |

高齢化が進んでいる中、帝国データバンクの「全国企業『後継者不在率』動向調査(2024年)※3」では、病院・医療業における後継者不在率が61.8%と平均より高い割合となっています。

※後継者不在の企業(2024年)※

| ・企業全体 :52.1% ・病院・医療:61.8% |

ただし、この調査における「後継者不在」は、文字どおりの後継者不在に加え「現時点において後継者が決まっていない」という場合も含みます。

「医療経営者が比較的若いため、後継者選定に着手していない」「医師の子供が病院の理事長職を継ぐかどうかまだ決まっていない」など、後継者不在の問題とは接点が薄いケースもあります。

このようなケースでは、実際に事業承継が間近になれば子供が引き継ぐ可能性もあるでしょう。そのため、この調査で「後継者不在」となっている医療施設の全てが問題を抱えているわけではありません。

※1:帝国データバンク「全国「社長年齢」分析調査(2024年)」

※2:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計(2022年)」

※3:帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」

▷関連記事:「営業譲渡とは?事業譲渡との違いやメリット・デメリット」

▷関連記事:「国内M&Aの市場規模と現状。2018年のM&Aは過去最多の3,850件」

病院・医療法人業界のM&Aの特徴

医療法人は、事業会社と異なり株式を発行していないため、M&Aには基本的に合併や出資持分譲渡、事業譲渡のスキームを利用します。

| 合併 | 2つ以上の法人を1つに統合 |

|---|---|

| 出資持分譲渡 | 譲渡議決を行使できる地位の譲渡 ※出資持分:医療法人に金銭などの出資を行った者が持つ財産権。出資者=社員であることが多いため、出資持分譲渡という形をとる。 |

| 事業譲渡 | 特定の事業に関する資産などを一括して他の法人に譲渡 |

そのうち、比較的多く活用されるのが出資持分譲渡です。

その理由として、出資持分譲渡によるM&A は比較的短期間で行えるという点が挙げられます。

合併や事業譲渡は、事前に行政に申請して許可を得る必要があり、手続期間が長くなりやすい傾向にあります。一方、出資持分譲渡では役員などの変更届出と理事長の変更登記が主な手続きであるため、比較的短期間でM&Aが完了します。

病院・医療法人業界のM&Aのスキーム

病院・医療法人業界のM&Aの流れは以下のとおりです。

| M&Aの流れ | 概要 |

| 対象医療機関選定・買手候補へ打診 | M&A仲介会社や金融機関、コンサルティング会社、医療機器会社、製薬会社などから情報収集して選定する |

| 基本情報収集提供・外部専門家と契約 | 理事長経歴や決算概要などの基本情報を提供する準備と、M&Aに必要な外部専門家と契約を結ぶ |

| 初期交渉・基本合意書の締結 | 売り手と買い手の希望に基づき基本合意に向けた交渉を行う 交渉の過程で、取引条件や売買価額、秘密保持を盛り込んだ基本合意書を作成する |

| デューディリジェンス | 財務や事業、法務に関するデューディリジェンスを実施する |

| 最終交渉・契約書案作成 | デューディリジェンスの結果に基づき、売買価格や支払い方法などを最終決定する |

| 正式契約 | 最終交渉を経て作成された最終契約書への調印 |

| 対象資産引渡・代金決済 | 対象となった医療機関や出資持分などの引渡しと代金決済を済ませる |

| 行政手続き・登記 | 関連する行政機関に対する手続きや不動産登記を済ませる |

病院や医療法人業界におけるM&Aでは、一般的に「出資持分譲渡」「合併」「事業譲渡」の3つのスキームが活用されます。

ただし、病院や医療法人業界のM&Aのスキームは「医療法人格の譲渡」と「施設単位の譲渡」で選ぶべきスキームが異なるため、注意が必要です。

「医療法人格の譲渡」は法人自体の権利や義務を全て譲受側が引き継ぐ方法で、「出資持分譲渡」や「合併」を選択します。

一方、医療法人が経営する複数施設のうち一部を譲渡したい場合は、「施設単位の譲渡」が可能な「事業譲渡」を選択しましょう。

次項より、病院や医療法人業界で一般的な3つのスキームを順番に解説します。

1. 出資持分譲渡のスキーム

出資持分とは、医療法人に出資した者が、その法人の財産に対して出資額に応じて持つ財産権を指します。持分の定めのある医療法人では、株式会社の株式譲渡と同様に、持分の譲渡が可能です。

譲受者は出資持分譲渡代金を支払い、持分の所有権を取得し、役員や社員を変更することで、法人の運営権が承継されます。

出資持分譲渡は、原則として都道府県知事の認可を要しませんが、場合によっては行政への届出や医師会との調整が必要となることもあります。

ただし、過半数の同意を得る必要があるため、関係者間での調整が求められます。

出資持分譲渡のスキームの一例は以下のとおりです。

| 1. 買手側が売手側の医療法人の社員として入社する 2. 売手側と買手側で出資持分譲渡の条件や譲渡代金を交渉して決定する 3. 売手側と買手側で正式な契約を結び、出資持分の所有権が移転する 4. 売手側の社員が退社して承継が完了する |

出資持分譲渡は手続きが比較的簡単でスムーズに進みますが、関係者の同意を得るプロセスが必要になるため、適切な準備を行いましょう。

2. 合併のスキーム

病院・医療法人業界における合併には「吸収合併」と「新設合併」があります。

吸収合併は1つの医療法人が存続法人となり、他の医療法人を吸収します。経営権の一元化がスムーズに進む点が特徴です。

一方、新設合併は既存の法人が全て解散し、新しい法人を設立します。平等な立場で新たな組織を構築する場合に適している点が特徴です。

病院・医療法人業界では、医療法人同士の合併により、施設間での病床移動が認められるため、地域医療の効率化が進みます。

ただし、合併には、総社員の同意と都道府県知事の認可が必要です。また、合併後2年間の事業改革計画と予算書の提出が義務付けられるため、手続きが煩雑で時間を要します。

合併のスキームの一例は以下のとおりです。

| 1. 事前相談や事前調査 2. 合併契約を締結する 3. 合併許可申請を行う 4. 医療審議会で認められる 5. 債権者保護手続きを行う 6. 開設手続きを進める 7. 各種届出変更を提出する 8. 登記簿を変更する 9. 各種対応を行う |

合併は規模拡大や病床再配置による効率化が期待できる方法ですが、手続きが煩雑で、関係者間の調整が重要なため、専門家のサポートを活用しましょう。

3. 事業譲渡のスキーム

事業譲渡は、医療機関が個人事業として運営されている場合や、医療法人が運営する複数のクリニックのうち特定の施設だけを譲渡したい場合に適した手法です。物の売買と同じく、財産の評価を基にした売買取引として進行します。

ただし、名義変更や行政への届出が必要で、書類準備や申請作業が多岐にわたるため、手続きが煩雑になりがちです。

事業譲渡のスキームの一例は以下のとおりです。

| 1. 譲渡対象の選定と評価 2. 譲渡契約の締結 3. 新たな医療施設の開設者として手続きを進める 4. 従業員や患者へ通知して理解を得る |

事業譲渡は、特定の資産だけを買い取ることができるため、効率的な取引が可能です。

しかし、名義変更や都道府県、保健所、厚生局などに対して新規開設の手続きが必要で、準備不足や手続きのミスが後々の問題につながるリスクがある点に注意しましょう。

病院・医療法人業界のM&Aのメリット

病院・医療法人業界におけるM&Aのメリットはどのようなものでしょうか。

以下では、譲渡側・譲受側のメリットをそれぞれ解説します。

▷譲渡側のメリット

譲渡側の主なメリットは、次の6つです。

| ・後継者問題の解決 ・経営者としての業務の負担軽減、医師としての仕事への専念 ・規模・生産性の向上による収益性の確保 ・医師や看護師の雇用継続 ・地域医療のための病院存続 ・創業者利益の獲得 |

M&Aによって病院や医療法人を譲渡すると、後継者問題が解決し、今まで利用してきた患者も引き続き通院できます。また、医師や看護師などスタッフの雇用も継続しやすいです。

大手の医療法人に譲渡した場合は、資金力によって事業拡大や生産性の向上も期待できます。また、老朽化した医療施設の修繕や建て直しが実現する場合もあるでしょう。

経営者個人のメリットとしては、経営業務による負担が減り、臨床に専念できる点が挙げられます。また、出資持分譲渡では売却利益、その他のスキームでは退職金として創業者利益(譲渡対価)を得ることも可能です。

▷譲受側のメリット

譲受側には、次のようなメリットがあります。

| ・医師や看護師などの人材確保 ・病床規制や地域参入障壁の回避 ・規模拡大による経済面の安定 |

M&Aによって病院や医療法人を獲得すると、譲渡側の医師・看護師など専門職の人材も確保できます。

さらに、病床数の増加も可能です。地域の病床数は各自治体の医療計画に基づいて配置されています。そのため、病床数が上限に達する地域では簡単に事業規模を拡大できません。M&Aで病院や医療法人を買収すれば、譲渡側の病床数も獲得できます。

買収によって事業規模が拡大すると、スタッフの適切な配置による業務効率化や人件費削減が可能になります。また、グループで設備・備品を共同購入すれば、コスト削減にもつながります。

病院・医療法人業界のM&A|【~2025年】11事例

2025年までに実施された病院・医療法人業界でのM&A事例をご紹介します。各企業のM&Aの目的なども紹介するため、ぜひ参考にしてください。

▷【2025年】奈良県内の3つの医療法人の合併

2025年5月、奈良県内にある社会医療法人健生会、医療法人岡谷会、社会医療法人平和会の3つの医療法人が合併し、新たに社会医療法人健生会として生まれ変わりました。

旧健生会は土庫病院、平和会は吉田病院、岡谷会はおかたに病院を中心に、奈良県内で医療・介護・福祉事業を展開していた医療法人です。

今回の合併は、各医療法人の経営基盤の強化を主な目的として行われました。合併後も各医療法人の病院や介護施設は存続し、地域への医療サービス提供が継続されます。

▷【2025年】医療法人社団明康会による古謝内科医院の事業譲受

2025年5月、医療法人社団明康会(千葉県)は古謝内科医院(沖縄県)と事業譲渡契約を締結し、同医院が沖縄で営む内科診療所を譲受しました。

古謝内科医院は、創業39年の地域密着型診療所です。長期間にわたり地域住民に医療サービスを提供してきましたが、後継者不在に悩み、M&Aや廃業を検討していました。

金融機関の支援もあり、沖縄県内での分院開設を検討する医療法人社団明康会とのM&Aが実現し、今後は「いろのわクリニック」として引き続き地域に根差した医療提供を継続します。

▷【2024年】メドピアによるクラウドクリニックの株式譲渡

2024年6月、メドピア株式会社は連結子会社である株式会社クラウドクリニックの株式譲渡契約を締結しました。譲渡先は救急医療プラットフォームを運営する株式会社ファストドクターです。

医療従事者や医療現場のサポートを主な事業とするメドピアは、2022年7月に在宅医療事務のアウトソーシング事業を行うクラウドクリニックを連結子会社化しました。

しかし、資源の選択と集中、事業ポートフォリオの見直しなどを進める中で、クラウドクリニックの成長可能性を最大限活かすことが困難と判断し、親和性の高い事業に取り組んでいるファストドクターへの株式譲渡を実施しました。今回のM&Aによって、クラウドクリニックはファストドクターの完全子会社となりました。

▷【2023年】メディカルネットによる連結子会社間の吸収合併

株式会社メディカルネットは、2023年8月に連結子会社である株式会社オカムラと株式会社オカムラOsakaの吸収合併を決議しました。オカムラを存続会社とし、オカムラOsakaを解散する形です。

メディカルネットは、歯科医療の分野でプラットフォーム事業を展開する企業です。歯科ディーラー事業に取り組むオカムラを2018年に完全子会社化し、2022年に大阪での事業拠点としてオカムラOsakaを設立しました。

今回のM&Aは、事業活動の一元化や業務効率化によって、成長を加速し収益性を向上させることを目的としています。

▷【2021年】医療法人社団博洋会による藤井病院の事業譲渡

2021年6月、石川県金沢市の藤井病院を運営していた医療法人社団博洋会は、同じ金沢市で病院運営に携わる医療法人社団竜山会に藤井病院の事業を譲渡しました。

当時、博洋会は藤井病院での診療報酬の不正請求が明らかになり、保険医療機関の指定取り消し処分を受けていました。医療サービスや雇用を継続するため、同病院の譲渡を模索した結果、竜山会とのM&Aを実施しました。

▷【2019年】日本赤十字社による兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編

2019年7月、日本赤十字社グループは兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編を実施しました。

兵庫県丹波市の柏原病院は、がん支援センターの運営や脳外科、神経外科など高度な専門医療の提供に取り組む病院です。医療人材の育成を目的とした地域医療教育センターの運営など、地域医療の人材教育にも貢献しています。

同じく丹波市の柏原赤十字病院は、婦人科や眼科、内視鏡センターを有する病院です。赤十字病院として救護訓練や救護活動を行っており、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震では救護班を派遣しました。地域住民との交流会を積極的に行うなど、地域に根差した医療を提供しています。

今回の統合は、両病院の施設の老朽化や狭隘化に加え、丹波市域の今後の医療を様々な観点から検討したうえで実行されました。

このM&Aによって、両病院の医療事業を承継した兵庫県立丹波医療センターが設立されました。在宅医療や健診機能を包括した丹波市健康センター「ミルネ」も開設し、丹波市の医療の充実に貢献しています。

▷【2019年】医療法人沖縄徳洲会による社会医療法人木下会の吸収合併

2019年12月、医療法人沖縄徳洲会は社会医療法人木下会を吸収合併しました。

沖縄徳洲会は、全国で病院事業を展開する徳洲会グループの医療法人です。吸収合併された木下会は、千葉県内で総合病院や介護老人保健施設を運営していました。

この吸収合併は、経営の合理化やコンプライアンス(法令遵守)、ガバナンス(統治)の強化などを目的としたものです。

吸収合併によって、徳洲会グループの法人は医療法人徳洲会(47病院)、医療法人沖縄徳洲会(23病院)、埼玉医療生活協同組合(2病院)の3つになりました。

▷【2018年】医療法人沖縄徳洲会による医療法人湯池会の吸収合併

医療法人沖縄徳洲会は、2018年8月に医療法人湯池会を吸収合併しました。それに伴って、徳洲会は湯池会に所属する北谷病院を取得しました。

北谷病院は、沖縄県北谷町で内科・外科・整形外科・泌尿器科を提供する54床の病床を持つ病院です。

この合併は、北谷病院のスタッフの高齢化や後継者不足に加え、中部徳洲会病院の移転によって2つの病院が近くなったことから、両院の連携強化を目指して実行されました。

▷【2017年】日本郵政株式会社による横浜逓信病院の譲渡

2017年4月、日本郵政株式会社は社会福祉法人恩賜財団済生会グループに横浜逓信病院を譲渡しました。

神奈川県の横浜逓信病院は、内科や外科、小児科、大腸肛門科専門外来などを備えた病院です。日本郵政が運営する逓信病院の1つとして、終戦直後から地域に密着した医療を提供してきました。

済生会は、1911年に生活困窮者への医療支援を目指して設立された社会福祉法人です。全職員数約6万人、100年以上の歴史を持つ日本最大の社会福祉法人として、40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

今回の事業譲渡は、日本郵政の病院事業における赤字解消を目的として行われました。

事業譲渡後の2018年2月、済生会は新たに東神奈川リハビリテーション病院として開設しました。リハビリを中心に高齢患者への医療を提供しています。

▷【2017年】佐賀県杵島郡大町町による一般社団法人巨樹の会への杵島郡大町町立病院の譲渡

佐賀県杵島郡大町町は、2017年6月に一般社団法人巨樹の会へ杵島郡大町町立病院を譲渡しました。

大町町立病院は高度医療機器を保有する杵島郡唯一の公立病院です。診療科は内科、外科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、整形外科、リハビリ科があり、町民に安定した医療を提供しています。

2008年に設立された巨樹の会は、関東地方でリハビリを軸にした病院を展開し、地域のリハビリ病床不足の改善に力を注いでいます。今回の譲渡は、大町町立病院の深刻な施設の老朽化が原因となり行われました。

譲渡の結果、新たに大町病院が開業しました。

巨樹の会が医療業の軸に据えるリハビリ業務のノウハウが大町病院に承継されるため、提供する医療のさらなる向上を目的としてM&Aが行われました※。

※大町病院は、老朽化や耐震化に伴う設備投資のための費用が捻出できないなどの理由から、2020年3月末をもって閉業しています。

▷【2016年】JA埼玉厚生連による熊谷総合病院の事業譲渡

JA埼玉厚生連は、2016年5月に熊谷総合病院の事業譲渡を行いました。譲渡先は、北海道を拠点として医療事業を展開する社会医療法人北斗です。

熊谷総合病院は、消化器内科や整形外科、脳神経外科やリハビリテーションなど幅広い診療科を展開する総合病院です。

社会医療法人北斗は、北海道でクリニック・介護施設などを8施設経営し、ロシア・ウラジオストクには画像診断センターを開設している医療法人です。2016年まで関東圏内に保有する医療施設はなく、この事業譲渡によって関東圏への進出を図りました。

このM&Aは、熊谷総合病院の医師の採用難、過去の設備投資によるJA埼玉厚生連の経営逼迫を理由に行われました。

事業譲渡後、新法人としてスタートした熊谷総合病院は、2018年には日本で7番目となるデジタルPET‐CT※を用いた検診を開始するなど、最先端の技術を活用した新たな試みを行っています。

※PET‐CT:Positron Emission Tomography(陽電子放出断層撮影)の略称。放射能を含む薬剤を用いる、核医学検査の一種。

異業種による病院・医療法人業界のM&A|【~2024年】4事例

ここまで病院・医療法人業界内のM&A事例を紹介してきましたが、M&Aが行われるのは同業界内に限りません。

以下では、異業種による病院・医療法人業界のM&A事例をご紹介します。

▷【2024年】創建エースによるメディカルサポートの子会社化

2024年6月、株式会社創建エースは株式会社メディカルサポートを完全子会社化しました。

創建エースは、グループ会社とともに建設事業やイベント事業を手掛ける企業です。一方、メディカルサポートは一般社団法人花霞会のMS法人※で花霞会のクリニック運営をサポートしています。

このM&Aは、事業の多角化を目的に美容医療関連事業への新規参入を計画している創建エースと、医業と連携した営利事業が可能なMS法人であるメディカルサポートとの株式交換によって実施されました。今後、創建エースは自社の既存事業と美容医療関連事業を掛け合わせた事業展開を計画しています。

※MS法人(メディカルサービス法人):医療機関以外で医療に関連するサービスを提供する法人。事業内容が特定の医療業務のみに限られる医療法人に対し、MS法人では営利事業も可能。正確な「法人格」ではなく、法律上の区分は一般企業と同じである。

▷【2017年】株式会社東芝から医療法人社団緑野会(カマチグループ)へ東芝病院の譲渡

株式会社東芝は、2017年10月にカマチグループに所属する医療法人社団緑野会へ東芝病院の譲渡を行いました。

東芝病院は最新機器や総合医療情報システムを導入しており、1945年より今日まで続く歴史の長い病院です。もともと東芝で働く社員のための企業立病院として発足し、誰でも利用可能であるため地域住民の医療も担ってきました。

カマチグループは1974年に設立された医療法人です。回復期リハビリテーション医療に尽力しながら、救急救命を第一に24時間365日体制のER救急センターを運営しています。

今回の譲渡は東芝病院ならびに東芝自体の経営不振によって行われました。医療に幅広い知見と技術を持つ緑野会によって、東芝病院でさらなる医療の質の向上が見込まれます。

▷【2016年】NTT東日本による東北医科薬科大学への事業譲渡

NTT東日本は、2016年9月に東北医科薬科大学へNTT東日本東北病院を譲渡しました。

NTT東日本東北病院は、東日本大震災の被災時に救急医療を行った病院として知られています。もともとは、日本電信電話公社で働く社員のための職域病院として1979年に開院しました。1980年8月以降は保険医療機関に指定され、地域住民にも医療を提供できるようになりました。

東北医科薬科大学は、1939年に東北・北海道地区唯一の薬学教育機関として設立されました。当初は「東北薬学専門学校」という名称でしたが、2016年の医学部設立によって東北医科薬科大学へと名称変更しました。日本で37年ぶりの医学部の設立は、東日本大震災の復興と医療人材の育成を目的として行われました。

NTT東日本は、NTT東日本東北病院の医師不足や地域が抱える課題の解消に向けた取り組みへの貢献を目指して今回の譲渡を実施しました。現在は東北医科薬科大学の附属病院となり、医学教育と研究に尽力しています。

▷【2014年】株式会社日立製作所から医療法人社団大坪会への事業譲渡

株式会社日立製作所は、2014年4月に医療法人社団大坪会に小平記念東京日立病院を譲渡しました。

小平記念東京日立病院は、1960年に日立製作所創立50周年記念事業として設立された病院です。創立以来、地域の総合病院として医療を提供してきました。一方、大坪会は東京都を中心に介護や医療教育に尽力しながら、複数の病院施設を運営する医療法人です。

日立製作所は、病院事業の赤字解消を目指して大坪会への譲渡を行いました。譲渡後、大坪会によって設立された東都文京病院はリハビリテーション科や医療福祉相談室を構え、地域のニーズに密着した医療を提供しています。

まとめ

病院・医療法人業界では、赤字経営や医師・看護師の人材不足などの背景から、近年M&Aが活発に行われています。

売上規模の拡大と医療施設の減少による経営難や人材不足は依然として課題ではありますが、病院の再生スキームの活用やM&Aによるグループ化によって問題を解決できる可能性も高まっています。

M&Aの目的が「医療法人格の譲渡」なら出資持分譲渡や合併を、「施設単位の譲渡」なら事業譲渡を選択しましょう。

ただし、医療業界には独自の規制が存在するため、組織再編は非常に複雑です。検討の際には、早い段階で専門家の意見を聞くことをおすすめします。

fundbookでは、豊富な経験と専門知識を有したM&Aのエキスパートにより、M&Aの初歩的な相談から成約までをワンストップでサポートします。M&Aを検討している方は、一度fundbookにご相談ください。