IT業界は、市場規模が年々拡大しており、今後も発展が期待される業界の1つです。近年、IT業界が抱える課題の解決手段としてM&Aが活用されており、その件数は増加傾向にあります。

IT業界は技術の進歩が早く、ニーズの変化が激しいため、M&Aを成功させるためには業界の特徴や動向を理解することが大切です。

本記事では、IT業界の定義や現状を解説し、IT業界で行われたM&A事例を紹介します。

https://matsuura-law.jp/

上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド

本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。

・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?

・まず必要な資金力を増強させる仕組み

・成長企業のM&A事例4選

M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。

目次

IT業界とは?

ITとは、Information Technology(情報技術)の略称で、国際的にはICT(Information and Communication Technology/情報通信技術)と呼ばれるケースが多いです。

IT業界とは、情報技術に関連する業界のことを指します。その範囲は幅広いですが、主に以下の5つに分類されます。

| 分類 | 特徴 |

| ソフトウェア | ビジネス向けのシステムやゲームソフト、スマートフォンのアプリなど、コンピューター上で様々な処理を行うプログラム(OSやアプリケーション)の開発を行う。 |

| ハードウェア | ハードウェア(コンピューターやスマートフォン、周辺機器など)の企画や設計、開発を行う。近年ではVRやドローンなどの新しい技術の開発に取り組む企業も増加している。 |

| 通信サービス | 通信インフラ(電話やインターネット、無線など)やそれを用いたサービスの提供を行う。 |

| インターネット | 企業のポータルサイトやWEB広告、ECサイトなど、インターネットを利用した様々なサービスの提供、またはそれらを活用したマーケティング活動などを行う。 |

| Sler・SES | POSレジ、銀行のATM、宅配便の物流管理システムなどの情報システムの構築・運用を一貫して請け負う。ITを活用した業務効率化の提案など、コンサルティング業務を行うケースもある。 |

なお、IT業界では、特定の分野だけでなく複数の分野にまたがって事業を展開する企業もあります。

IT業界は多重下請け構造が主流

IT業界は、構造として多重下請け構造※1が主流で、発注者のシステム開発依頼を受ける一次請けは大手企業となることが主流です。一般的に、2次請け・3次請けは、IT中小企業が大手企業から仕事を受注し、開発や運営業務を行います。

中小企業実態基本調査令和5年確報によると、IT業界の中小企業が業務を受託した割合は32.2%、委託を行った割合は25.4%で、どちらも建設業や製造業などの11業種の中で最も高くなっています※2。

※1 多重下請け構造:ユーザー企業から仕事を請け負った元請が、仕事の一部分または大部分を2次請け・3次請け・4次請けと仕事を下請けさせていくピラミッド構造のこと。

※2 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「中小企業実態基本調査令和5年確報」

IT業界の現状とM&A動向

IT業界のM&Aは増加傾向であり、今後も活発に行われることが予想されます。以下では、M&Aが活発化すると予想される理由を紹介します。

▷関連記事:M&Aとは?意味・流れ・手法・費用などゼロからわかる完全ガイド【動画付き】

人材の確保

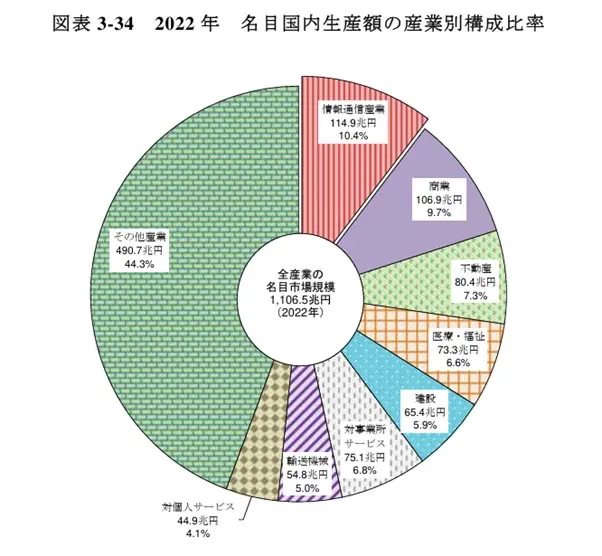

IT業界の市場規模は、世界全体で年々増加しています。日本では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、一時期ITへの投資が鈍化しましたが、総務省が公表した「令和5年度ICTの経済分析に関する調査報告書」によると、情報通信産業の2022年度名目GDPは前年比1.5%増となり、全体の10.4%を占めています※。

情報通信産業の部門別では、特に情報サービス業およびインターネット附随サービス業などが増加傾向にあります。

このように市場規模が拡大している中、特に先端的なIT技術を持つ人材の供給が追いついておらず、新たな人材の確保が難しい業界です。さらに、デジタル技術を活用するニーズの高まりや日本国内の少子高齢化によって人材不足が深刻化しています。

経済産業省によると、2030年には約79万人のIT業界人材が足りなくなると予想されており、人材不足の状況を打破するために、近年、M&Aが活用されています。

技術・ノウハウの獲得

ITサービス市場は、近年の景気拡大による企業業績の回復・金融機関による大型投資案件などにより、需要が増加しています。

また、デジタル・IT関連のシステムやサービスを構成する技術は日々進化しており、従来からあるハードウェア・OSなどの基盤技術に加え、次世代の通信技術・AIを活用したアプリケーション・ブロックチェーン技術・ビッグデータの利活用を促進するデータサイエンスなど、新たな技術も登場しています。

さらに、近年では、生成AIを活用したサービスも増加しており、IT業界では競合との差別化のために新たな技術やノウハウの獲得が不可欠です。このような新技術やノウハウを獲得するために、M&Aが活用されています。

経営者の高齢化

日本では、業界を問わず経営者の高齢化が問題となっており、70歳以上の経営者の割合は増加傾向にあります。これは、IT業界に関しても例外ではありません。

日本のIT産業の発展は、1985年の通信自由化から始まっており、その後、通信サービスの低廉化やネットワークの高度化が進み、インターネットや携帯電話などの多様なIT産業が創出されました。

IT産業の歴史は意外と古く、経営者の高齢化が進んでいます。このような背景の中、経営戦略としてだけでなく、第三者への事業承継手段としてM&Aが活用されることも珍しくなくなってきています。

2024年~2025年に行われた最新のM&A事例3選

以下では、直近2024年~2025年に行われた、IT業界のM&A最新事例を紹介します。

1.ギークス株式会社による株式会社アライヴの買収

2024年12月、IT人材サービスやゲーム事業を展開するギークス株式会社は、保育・教育業界向けに保育士人材紹介や保育ICTサービスを提供する株式会社アライヴの全株式を取得し、完全子会社化することを発表しました。

ギークスは、ITフリーランスと企業をつなぐマッチングサービス「geechs job(ギークスジョブ)」や、ゲーム開発、スタートアップ投資を行う複合型のIT企業で、事業ポートフォリオの多角化と社会課題への貢献を目指し、特に人材不足が課題とされる保育・教育分野への進出を検討していました。

一方、アライヴは、保育士や幼稚園教諭の転職支援に加えて、保育所向けの業務支援システム「hugmo(ハグモー)」を提供するなど、保育業界に特化したサービスを展開する企業です。特に人手不足に悩む施設運営者から高い支持を得ており、業界内でのブランド力に強みがあります。

今回のM&Aによって、ギークスは保育・教育業界への本格参入を図り、アライヴが有する業界専門ノウハウや顧客ネットワークを活用することで、新たな事業領域の開拓を目指しています。

また、アライヴのICTサービスとギークスのテクノロジーを融合させることで、保育業界のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を加速させ、課題解決につなげたいとしています。

2.株式会社POPERによる株式会社ティエラコムの事業承継

教育事業者向けプラットフォームの開発・運営を行う株式会社POPERは、2024年3月、学習塾の経営ノウハウを提供する株式会社ティエラコムの学習塾経営支援システム事業を会社分割により承継することを発表しました。

POPERは、学習塾を中心とした教育事業者や講師が「教える」ことに専念できる環境を提供するプラットフォーム「Comiru」の開発・運営を行っています。今後様々な顧客ニーズに対応していくため、教育機関の運営に関するノウハウの提供を重要視していました。

ティエラコムは、自立教育を基軸とした教育事業を中心に、独自の教育メソッドや学習塾経営のノウハウを提供しています。ティエラコムが提供するクラウドサービス「BIT CAMPUS」は、学習塾における情報を一元化し、効率的な事務作業を支援しています。

今回のM&Aを通じて、ティエラコムが有する学習塾経営ノウハウを「Comiru」導入機関に提供し、POPERが「BIT CAMPUS」を承継することにより、顧客基盤の拡大およびシェア向上を見込んでいます。

3.デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社によるシステム・プロダクト株式会社の買収

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(以下、DIT)は、2024年2月29日にソフトウェア開発会社であるシステム・プロダクト株式会社の株式を取得し、子会社することを発表しました。

DITは、1982年の創業以来、独立系システムインテグレーターとして幅広く事業を展開してきました。特に銀行系を主とした業務システム開発などを得意とし、社内のニーズに適合した独自の自社商品も展開しています。

システム・プロダクトは、1979年の創業以来、特に証券系のソフトウェア開発を得意とし、着実に成長を続けてきました。しかし、2次請けが中心のビジネスモデルであったため、成長に限界があることを感じており、かつ後継者問題も抱えていたため、新たな成長機会と将来の経営の安定が求められていました。

今回のM&Aにより、システム・プロダクトの後継者問題を解決し、金融業務全般に対するソフトウェア開発力の強化など、シナジー効果も期待されます。

業界大手によるM&A事例15選(直近5年間)

1.エレコム株式会社によるgroxi株式会社の買収

ネットワーク関連機器の開発・販売を行うエレコム株式会社は、2023年5月に岩崎通信機株式会社の100%連結子会社であるgroxi株式会社の全株式を取得することを発表しました。

groxiは、主にネットワーク設計・構築・保守・運用に関連するサービスを提供しています。

今回の買収により、ネットワークに関連する分野でシナジーを発揮し、ハードとソフトを組み合わせた最適なトータルソリューションを全国においてワンストップで提供できる企業グループとなることで、さらに付加価値の高いサービスを提供することが期待されています。

2.富士通株式会社による古河インフォメーション・テクノロジー株式会社の買収

富士通株式会社は、2017年5月に古河電工グループの古河インフォメーション・テクノロジー株式会社(以下、FITEC)の発行済株式の51%を古河電工から取得し、古河電工との業務提携を経て10月からFITECの共同運営を開始しました。

富士通は国内最大手のITベンダー企業であり、各種のコンピューターや情報システム、電子デバイスなどの製造販売を幅広く手掛ける総合エレクトロニクスメーカーです。情報通信技術(ICT)サービス市場において国内No.1の実績を記録している一方で、「ものづくり革新隊」と呼ばれる、ICTを通じて日本のものづくり活動の全領域を統合的に支援するサービスを提供しています。

FITECは、光ファイバーや電子部品で世界トップクラスのメーカーである古河電工の情報システム部が独立して誕生した会社です。国内外100以上の子会社を持つ古河電工グループのICT戦略を担い、コンサルティングから設計・開発・保守・運用・改善まで、ICTライフサイクルを幅広く支援しています。FITECは、「ものづくり」の精神と「課題解決」を追求しており、古河電工グループ企業のお客様を中心に、各電力会社・大手通信キャリア・官公庁などの情報ネットワーク戦略をサポートしています。

富士通はFITECを買収することで、古河電工との関係強化に加えて古河電工のITシステムを統合的に支えていくと共に、古河電工のものづくり分野におけるITスキルや業務ノウハウを習得し、富士通の製造業向けソリューションの強化を図りました。

3.日本電気株式会社(NEC)によるARCON INFORMATICA S.A.の買収

日本電気株式会社(以下、NEC)は、2016年8月に中南米地域の統括会社であるブラジルNEC Latin America S.A.を通じ、ブラジルのITセキュリティ企業Arcon Informatica S.A.(以下、Arcon)を買収しました。

NECは、インターネット事業やコンピューター・電気通信機器の製造・販売を行う国内最大のコンピューターメーカーです。近年では、2019年に開催されるラグビーワールドカップ(以下、ラグビーW杯)の保安対策に、NECの「顔認証システム」が採用されたことで話題になりました。

Arconは、ブラジルでITセキュリティに関するコンサルティング、システム構築、マネージドサービス※の各事業を展開しており、政府機関やエネルギー・金融・通信・製造など様々な業種で大手顧客を有するITセキュリティ企業です。近年、ブラジルのIT市場は着実に伸びており、特にITセキュリティ市場は今後も急速に成長していくと予測されています。

NECはArconを買収することで、Arconが保有するITセキュリティ領域技術・ノウハウや、大手顧客への対応力を活用し、ブラジルでのITセキュリティ事業を推進する狙いです。

※マネージドサービス:サーバー運用管理、保守や障害時の対応など、システム管理を一括して請け負うアウトソーシングサービスのこと。

4.株式会社野村総合研究所によるSMS MANAGEMENT & TECHNOLOGY LIMITEDの完全子会社化

株式会社野村総合研究所(以下、NRI)は、2017年9月にオーストラリアの子会社ASG Group Limited(以下、ASG)を通じ、SMS Management & Technology Limited(以下、SMS)を完全子会社化しました。

NRIは日本最大手のシンクタンクで、コンサルティングとITソリューションの総合力で顧客の課題解決を行う会社です。NRIは、2016年4月に此本臣吾氏が代表取締役社長に就任しました。此本氏はNRIの台北支店長を務めるなどアジアを中心としたグローバル事業を得意としており、今後も海外への事業展開を加速させていくと見られています。

SMSはオーストラリアのITサービス会社で、顧客管理や営業支援など、フロント業務に関わるコンサルティングやITシステム導入に強みがあります。

NRIは、SMSを買収することでオーストラリアにおける顧客と事業の展開に向けた基盤を獲得し、オーストラリアおよび海外のITサービス事業の強化を図りました。

5.ヤフー株式会社による株式会社イーブックイニシアティブジャパンの連結子会社化

ヤフー株式会社は、2016年6月に電子書籍大手の株式会社イーブックイニシアティブジャパンを公開株式買付(TOB)で連結子会社しました。

ヤフーは日本最大級ポータルサイト「Yahoo!JAPAN」を運営する企業です。その他にも、検索・オークション・ニュース・天気・スポーツ・メール・ショッピングなど多数のサービスを展開しています。

イーブックイニシアティブジャパンは電子書店「eBookJapan」をはじめとする電子書籍の配信とオンライン書店の開発・運営を行う企業です。独自の閲覧フォーマットと電子書籍規格を有しており、日本における電子書籍のリーディングカンパニーです。

両者はこれまでも「Yahoo!コミック」へのコンテンツ提供などを通じて協業していましたが、ヤフーがイーブックイニシアティブジャパンを連結子会社化することで、同社が持つ独自のノウハウを活かし、電子書籍事業のさらなる強化を図ります。

6.株式会社日立製作所によるREAN Cloud LLCの買収

株式会社日立製作所は、2018年7月に米国子会社であるHitachi Vantara(日立ヴァンタラ)を通じ、REAN Cloud LLC(以下、リーンクラウド)を買収しました。

日立製作所は情報・通信システムや電力システムなど、社会インフラ事業を展開する国内最大の総合電機メーカーです。社会や企業が抱える課題をOT(運用技術)とIT、プロダクト・システムを組み合わせて解決する社会イノベーション事業をグローバルに推進しています。

リーンクラウドは、パブリッククラウド※1のマネージドサービスとマイグレーションサービス※2を提供するクラウドサービスプロバイダーです。

日立製作所は、リーンクラウドが有するパブリッククラウド関連のサービスの提供能力を獲得し、米国を中心としてグローバルにクラウド関連サービス事業をさらに拡大する目的でM&Aを実施しました。

※1 パブリッククラウド:不特定多数の企業または個人で使用するクラウド環境のこと。

※2 マイグレーションサービス:既存システムの機能をそのまま活用し、新しいシステムへ移行するサービスのこと。

7.株式会社NTTデータによるMAGENTYS HOLDINGS LIMITEDの買収

株式会社NTTデータの子会社である英国のNTT DATA EMEA Ltd.は、2018年6月に英国のMagenTys Holdings Limited(以下、MagenTys)を買収し、完全子会社化しました。

NTTデータは、日本の社会基盤となるシステム構築事業(例:社会保障システム・アメダス・全国地方協会システムなど)や、データ通信を行う情報サービス業界最大手のシステムインテグレーター※です。

MargeTysは2016年に英国で設立され、2018年4月時点の従業員数は約30名と大規模な会社ではないものの、アプリケーション開発やクラウド上の業務および、テスト自動化などの開発運用コンサルティングサービスを提供しており、高いエンジニアスキルを保有しています。

NTTデータはMargeTysを完全子会社化することで、MargeTysが保有するオープンソースフレームワークを含む知的財産やエンジニアスキルを活用し、様々な業種・業界において顧客にさらに幅広いサービスおよびソリューションの提供を行います。

NTTデータは、2025年ごろに全世界のITサービス業界でトップ5に入る目標を掲げており、海外企業を積極的に買収してITサービス部門の事業を拡大しています。一方で、ITインフラの維持管理などを中心とした案件が多く、その領域では力を発揮していますが、アプリ開発においてはまだ十分な力を発揮できていません。そのため、M&Aで海外企業を買収することによって、アプリ開発の能力を補う方針を掲げています。

※システムインテグレーター:企業や行政の情報システムの構築・運用などの業務を一貫して行う企業のこと。

8.株式会社メルカリによるマイケル株式会社の完全子会社化

株式会社メルカリは、2018年10月にマイケル株式会社を株式交換契約の締結により完全子会社化しました。

メルカリは、フリーマーケットアプリ「メルカリ」を運営するWEB・インターネット関連事業会社です。2018年11月には、「メルカリ」利用者が月間1,100万人を超え、累計流通額は1兆円を突破し、大きな話題となりました。

マイケルは、車のコミュニティーサービス「CARTUNE」を運営するスタートアップ企業です。愛車の写真やドレスアップパーツの写真・動画投稿や他のユーザーの投稿閲覧など、車を趣味にしているユーザーをターゲットにしています。代表の福山氏は「ソーシャルランチ」「MixChannel」など、数多くのサービスを立ち上げ、グロースさせてきた人物です。

メルカリは、マイケルを完全子会社化することによって、「CARTUNE」に蓄積された自動車やパーツに関するデータやユーザー基盤、コミュニティと連携することで、同カテゴリーにおける個人間のパーツ売買のサポート強化を狙いとしています。

▷関連記事:株式交換の法務手続きとは?わかりやすく重要ポイントを解説

9.LINE株式会社と株式会社ベンチャーリパブリックの旅行事業分野における資本・業務提携

LINE株式会社は、2018年7月に株式会社ベンチャーリパブリックの34%の出資を実施し、旅行事業における資本業務提携契約を締結しました。

LINEは、メッセンジャーアプリ「LINE」やライブ配信プラットフォーム「LINE LIVE」などを運営するWEB・インターネット関連事業会社です。LINEは、ユーザー同士の交流などを主な目的とするソーシャルメディア系サービス・アプリの中で、国内利用率約95%とFacebookやX(旧Twitter)を抑えて第1位となっています※。

ベンチャーリパブリックは、国内および海外旅行の情報を専門に扱い、月間訪問数1,500万人を誇る国内最大級の格安旅行比較サイト「Travel.jp」などを運営するWEBサービス事業会社です。

LINEはベンチャーリパブリックとの資本業務提携を通じて、「LINEトラベル」と「Travel.jp」のサービスを統合し、「LINEトラベルjp」として2018年9月より新たにサービスを開始しました。ベンチャーリパブリックが持つ旅行事業におけるノウハウとLINEが持つプラットフォームを活かし、旅行者に旅の予約から現地のアクティビティやグルメ情報の提供、旅行後の思い出の共有まで一気通貫したサービス提案を図ります。

※出典:総務省情報通信政策研究所「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

▷関連記事:吸収合併とは?メリットや手続き、登記

▷関連記事:会社分割とは?メリットから意味や種類、類型までを解説

10.KDDIが通信プラットフォーム「SORACOM」運営のソラコムを譲受け

大手通信業者のKDDIは、通信プラットフォーム「SORACOM」を運営するソラコムを2017年8月に譲り受けました。

ソラコムはIoTやM2M(Machine to Machine)技術に長けており、サービスを世界各国に展開している企業です。譲渡金額は非公開ながらも200億円を超える金額とも噂され、大きな話題となりました。

両社はM&Aによってこれまでの導入実績やノウハウなどを共有し、「新たなIoTビジネスの創出」「IoTプラットフォームの構築」「グローバル展開」「次世代ネットワークの開発」などのシナジーを期待しています。

11.DMM.COMがアイテムを現金化できる「CASH」運営のバンクを譲受け

DMM.comは、2017年7月に個人が所持するアイテムを撮影するだけで即座に現金化できるサービス「CASH」を運営していた株式会社バンクの事業を譲受することを発表しました。

「CASH」は、フリーマーケットアプリなど消費者間取引(CtoC)のサービスが台頭する中、「アイテムを預けることなく即時に現金化できる」という新たな仕組みで注目を集めました。

バンクは、設立から約8ヶ月という短期間で急成長を遂げましたが、CASHの事業成長を加速させる上で、より強固な経営基盤を必要としていました。そうした中、資金力や事業展開力に強みを持つDMM.comによる譲受が実現しました。

本譲受の背景には、DMM.comが注力するFinTech領域でのサービス拡充という狙いもあり、今後はCASHによって培われたユーザー体験や技術を活かした新たなサービス展開が期待されています。

12.AOLの日本法人が「OATH」に統合

インターネットサービスをグローバルに展開するAOLは、2017年夏にYahoo!(アメリカ法人)を買収し、両社の事業を統合する新会社「Oath(オース)」を設立しました。これに伴い、日本における法人・ブランド体制も刷新が行われました。

Oathの日本展開においては、主に2つの事業組織に分かれて運営されていました。1つは、広告配信プラットフォーム参考・マーケティングソリューションを展開するOath Japanで、もう1つは、WEBメディアを運営するAOLオンラインです。

2017年8月に両組織を統合し、日本におけるOath事業は一本化されました。今回の統合によって、メディア運営と広告ビジネスの双方で培ってきた知見を組み合わせることで、顧客・ユーザー双方に対してより価値あるデジタル体験を提供することが期待されています。

13.AMAZONがオンライン薬局を運営するPILLPACKを譲受け

Amazonは2018年、オンラインで処方薬の提供を行う米スタートアップ企業PillPack(ピルパック)の買収を発表しました。

2013年創業のPillPackは、患者ごとに処方薬を服用スケジュールに沿って個別パッケージ化し、自宅へ定期配送するサービスを提供しています。個々の処方内容に応じたきめ細かな薬の管理と利便性が評価されており、米国内で広く事業ライセンスを保有しています。

今回の買収により、Amazonは既存の流通インフラとテクノロジー基盤を活用しながら、ヘルスケア・医薬分野への本格参入を進める足がかりを得た形となります。今後、PillPackとAmazonの融合によって、処方薬の入手における利便性と効率性がさらに向上することが期待されています。

14.エイチームが「QIITA」運営のICREMENTSを譲受け

2017年末、株式会社エイチームは、エンジニア向け技術情報共有サービス「Qiita(キータ)」を運営する株式会社Increments(インクリメンツ)の株式を取得し、子会社化したことを発表しました。

「Qiita」は、プログラマー・エンジニアがコードスニペットや技術ノウハウ、業務における工夫や事例などを共有できるプラットフォームとして2011年にサービスを開始しました。高度な専門性と実用性のある記事が集まり、月間で400万人を超えるユーザーに利用されています。特に、日本国内のエンジニアコミュニティにおいては非常に高い支持を集めるメディアの1つとして知られています。

一方、Incrementsは近年収益面での課題を抱えており、単独での事業拡大に限界を感じていました。こうした背景から、スマートフォン向けゲームアプリやインターネットサービスを手掛けるエイチームが、Incrementsの持つ技術コミュニティ価値を評価し、譲受を決定しました。

本件について、Incrementsの代表者は「両社の企業文化やユーザー層には多くの共通点があり、良い相乗効果が期待できる」とコメントしており、今後は安定した事業基盤のもと、より質の高い技術コンテンツの提供やエンジニア支援施策の展開が期待されています。

15.マイクロソフトがGITHUBを譲受け

2018年6月、米マイクロソフトは、ソースコード共有・共同開発のためのプラットフォーム「GitHub(ギットハブ)」を買収し、子会社化したことを発表しました。

GitHubは、世界中のエンジニアが利用するソフトウェア開発者向けのプラットフォームとして知られており、リポジトリのホスティングやバージョン管理、チームでのコラボレーション機能などにより、個人・企業を問わず広く支持を集めてきました。

今回の買収では、GitHubが持つオープンソース開発の文化や中立性が損なわれる懸念が指摘されました。しかし、マイクロソフトは「GitHubのブランドと自治性は維持される」と強調し、独立運営を基本としながら、マイクロソフトの技術力・クラウド(Azure)などの資源を活用し、相互支援によるサービス強化を目指す姿勢を示しました。

当時、同じくエンジニア向け情報共有サービス「Qiita」を手がけるIncrements社がエイチームに譲渡されるなど、エンジニア向けプラットフォームのM&Aが相次いだことで、業界内外で大きな注目を集めました。

個人開発サービスのM&A事例3選

1.ファウンダーがWEBサイト「資金調達プロ」を事業譲渡

2018年1月、株式会社ファウンダーは、資金調達関連の情報メディア「資金調達プロ」の事業を、東証一部上場企業へ譲渡したことを発表しました。

同サイトは、法人・個人事業主向けに資金調達の選択肢を解説する専門メディアで、特に「ファクタリング」に関する情報コンテンツを中心とした構成が特徴です。実用性の高い記事と検索流入を軸に、アフィリエイト型ビジネスモデルを採用し、収益性の高い運営が行われていました。

サイトは、運営元の前身企業ユービジョン時代から構築されており、CEOの営業的・戦略的手腕をもとに成長を続け、立ち上げから約3年間という運営期間で、6億2,000万円の譲渡額でM&A締結に至りました。

本M&Aは、収益性の高いコンテンツメディアの成長と事業化、そして最終的な出口(EXIT)戦略として、WEBメディア業界・アフィリエイト事業者の間でも大きな注目を集めました。

2.匿名質問箱「PEING」が、ジラフに事業譲渡

2017年11月にリリースされた匿名質問サービス「Peing(質問箱)」は、SNSと連携して気軽に匿名の質問・回答をシェアできることを特徴とするサービスです。アラブ圏で人気を博した「Sarahah」に着想を得て、日本人の個人開発者によって開発されました。

登録の手軽さとシンプルなUIが受け、特に若年層を中心としたユーザーの支持を集め、初月でアクセス数は2億PVを超えるなど大きな話題となりました。

一方で、急激な利用増加によるサーバーへの高負荷や、機能追加・安定運用への体制構築に課題があり、サービス提供の持続可能性を見据えた結果、株式会社ジラフへの事業譲渡を決断しました。譲渡はリリースからわずか1ヶ月後という異例のスピードで行われ、当時大きな注目を集めました。

譲渡金額は非公開ですが、開発者は「贅沢をしなければ働かなくても生活できる程度の金額だった」と語っており、有望なサービスの構築と運用の出口戦略として、個人開発・ベンチャー領域における成功事例としても位置づけられています。

今後は、サービスを引き継いだジラフにより、より安定的かつ継続的なプラットフォーム運営が期待されます。

3.俳句のSNSアプリ「俳句てふてふ」が毎日新聞に事業譲渡

慶應義塾大学の学生が個人開発した俳句投稿アプリ「俳句てふてふ」が毎日新聞に事業譲渡されました。本アプリは全国的な知名度を持ちながらも、開発者の運用リソースが限られていました。

そこで、充実した俳句コンテンツを長年提供している毎日新聞が、安定した運用と既存コンテンツとのシナジーを期待してM&Aを持ちかけました。

開発者はアドバイザーとして今後もサービスに関わりつつ、俳句について豊富な知見や人脈を持つ毎日新聞が、新規事業としてアプリ運用に取り組みます。

同業他社サービスのM&A事例3選

1.メルカリが「スマオク」運営のザワットを譲受け

メルカリは、2017年2月にブランド品に特化したフリマアプリ「スマオク」を運営するザワットを譲り受けました。

スマオクは中古ブランド品にフォーカスしたオークションサービスとしてリリースされましたが、現在では幅広い出品物を扱っており、リアルタイム通信を活用した「フラッシュオークション」も特徴の1つです。

メルカリがCtoCビジネスの同業他社を譲り受けるメリットは、両社のノウハウを共有しCtoC事業を発展と拡大させることだと明らかにしています。

2.株式会社ZOZO(旧株式会社スタートトゥデイ)が「IQON」を運営するVASILYを譲受け

ZOZOTOWNやWEARを運営するスタートトゥデイが、ファッションコーディネートアプリなどを提供するVASILYを譲り受け、完全子会社化しました。

VASILYの主なサービス「IQON」では、登録されているファッションアイテムをユーザーがコーディネートして共有できます。

このケースでも、両社のミッションを達成するために、お互いのデータや資産の共有が目的だと語られています。

3.ユーザベースがアメリカの経済情報メディア「QUARTZ」を譲受け

ソーシャル経済メディア「NewsPicks」を運営するユーザベースが、アメリカのオンライン経済情報メディア「Quartz」の全株式を取得し、完全子会社化することを発表しました。

Quartzは2012年の設立からSNSを活用したWEBメディアを運営しており、こだわりのデザインやコンテンツが魅力です。今後、Quartzは昨年末にユーザベースがリリースしたNewsPicks米国版のコンテンツ制作にかかわるだけでなく、「グローバルに進出するために必要なパートナー」としての活躍を期待されています。

動画系サービスのM&A事例4選

1.ヤフーがDELYを連結子会社化

2018年7月、ヤフー株式会社は、レシピ動画プラットフォーム「kurashiru(クラシル)」を運営する株式会社delyの株式を取得し、議決権所有割合を45.6%まで引き上げ、連結子会社化する方針を発表しました。

2016年2月にサービスを開始した「kurashiru」は、調理手順が分かりやすいシンプルな動画スタイルで人気を集め、2023年時点でアプリの累計ダウンロード数は1,200万超、SNSの総フォロワー数は約290万人にのぼる国内最大規模のレシピ動画サービスに成長しています。

今回の資本提携により、ヤフーは「kurashiru」が保有する食領域のユーザー基盤と、ヤフーが展開するメディア・検索の強みをかけ合わせ、新たなコンテンツ展開・マーケティングソリューションの創出を図る狙いです。

ヤフーとdelyの協業によって、それぞれが保有するユーザーデータや技術インフラを活用し、より利便性の高いサービス提供や今後の事業拡張が期待されています。

2.グリーが広告プロデュースやクリエイティブ制作の3ミニッツを譲受け

2017年2月、グリーは動画を活用したメディアマーケティングなどを提供している3ミニッツを子会社化しました。

グリーは、かつてビジネスの主軸としていたゲーム事業が徐々に縮小しており、ライフスタイルメディアの運営など他領域への参入を続けています。

動画コンテンツの広告価値が高まっている中、グリーは動画市場の知見が豊富な3ミニッツを譲り受けることで、動画広告事業の成長を見込んでいます。

3.CANDEEがライブ収録と配信のアポロ・プロダクションを譲受け

2019年1月、モバイル動画のメディア事業を行うCandeeは、動画配信会社のアポロ・プロダクションを子会社化しました。

アポロ・プロダクションは複数の動画配信サービスにおいて月間500本以上のライブ配信を手がけている企業です。

M&Aを通じて、Candeeのハイレベルな制作力とアポロ・プロダクションの安定した配信力をかけあわせ、より高品質な動画コンテンツの提供を目的としています。

4.LINEが動画プラットフォーム運営のファイブを譲受け

2017年12月、LINE株式会社は、動画広告配信プラットフォームを展開する株式会社ファイブの株式を取得し、同社をグループに迎え入れたことを発表しました。

ファイブは2014年に創業し、スマートフォン向けリワード動画広告やインフィード型広告など、国内でいち早く動画広告領域に参入し、国内動画広告市場において最大規模のリーチ数を誇る企業に成長しています。

一方、LINEは「LINE NEWS」「LINEマンガ」「LINEブログ」など多様なメディアサービスを展開しており、それらの媒体における広告在庫の増加に対応すべく、自社広告配信基盤である「LINE Ads Platform」の機能強化を進めてきました。

今回のファイブの譲受により、同社が持つ動画広告領域における開発力および運用ノウハウをLINEグループに取り込み、広告事業全体の強化を図るとともに、今後のメディア・広告連携によるシナジー創出が期待されています。

学習系サービスのM&A事例2選

1.駿台グループがオンライン家庭教師サービス「manabo」運営のマナボを譲受け

2018年6月、駿台グループは、オンライン家庭教師サービス「manabo(マナボ)」を展開する株式会社マナボの株式を取得し、同社をグループに迎え入れたことを発表しました。

「manabo」は、スマートフォンアプリを通じて、生徒がリアルタイムでチューター(講師)に質問・指導を受けられるオンライン学習サービスとして注目を集め、いつでもどこでも学べる手軽さと即時性で中高生を中心に支持を拡大してきました。

駿台グループは、全国に予備校や学習塾を展開し、対面指導での豊富な実績を有する教育機関です。

今回の事業譲受により、リアルな教室運営とデジタル技術を融合させ、オンラインとオフライン双方の強みを活かしたより幅広い学習支援の提供を目指しています。

2.Z会がオンライン塾の「アオイゼミ」運営の葵を譲受け

2017年12月、株式会社Z会は、オンライン学習塾「アオイゼミ」を運営する株式会社葵の株式を取得し、同社をグループに迎え入れたことを発表しました。

「アオイゼミ」は、中高生を主な対象としたオンラインライブ授業を提供する学習サービスで、リアルタイムによる無料授業の配信や、低価格で講師に質問・相談できるサポート体制などが注目され、スマートフォン世代を中心に急速にユーザーを拡大しました。

一方、Z会は長年にわたり、通信教育を通じて高品質な教材と学習指導を提供してきた実績を持ちます。

今回の事業譲受により、Z会が培ってきた豊富な教材コンテンツや教育ノウハウと、葵が展開するオンライン学習プラットフォームの技術・サービスを融合し、より柔軟で多様な学びの提供を目指すとしています。

注目のM&A事例3選

2016年に経済産業省が行った「今後のIT人材等に関するWEBアンケート調査」の結果から、今後市場が拡大すると予想される「IoT」「AI」に加え、仮想通貨で世間を賑わせた注目の新技術「ブロックチェーン※」のM&A事例を紹介します。

※ブロックチェーン:インターネットで共有される、記録の改ざん不可能な分散型のデータベースのこと。

1.ソフトバンクグループ株式会社によるARM HOLDINGS PLCの完全子会社

ソフトバンクグループ株式会社は、2016年9月にイギリスの半導体設計大手企業ARM

Holdings plc(以下ARM)を完全子会社化しました。

ソフトバンクグループは、インターネットおよび通信を主な事業基盤として、情報革命で「世界の人々から最も必要とされる企業グループ」を目指す会社です。主な事業会社にソフトバンクやヤフー、福岡ソフトバンクホークスを保有しています。

ARMはグローバルな半導体の知的財産権と「IoT」における優れた能力を有する、世界有数のテクノロジー企業です。半導体の心臓部であるCPU(中央演算処理装置)の設計に特化し、その“設計図”を半導体メーカーに提供するIP(知的財産)を武器としています。

ソフトバンクグループはARMを完全子会社化することによって、ARMのイノベーション促進の投資拡大と、科学技術分野におけるイギリスでの先導的地位の維持と成長を図る狙いです。

同社がこのM&Aに投じた資金は約310億ドルでした。2017年は年間を通じて10億ドルを超える大型買収の事例が他になく、非常に大きな投資金額が話題となりました。

2.株式会社ソルクシーズによる株式会社アックスの株式譲受

株式会社ソルクシーズは、2017年6月に株式会社アックスの株式を取得し、所有割合を14.1%としました。

ソルクシーズは、グループ企業である株式会社エクスモーションや株式会社イー・アイ・ソルを中心に、自動運転分野での設計支援や開発協力を推進しています。

アックスは、新世代の移動体機器や情報家電に向けた新しい技術開発を行っており、自動運転などに必要となるAI(人工知能)の技術開発も行っています。

ソルクシーズは、ストック型ビジネスの主力として開発・提供を行っているクラウドサービス「Fleekdrive」・「Fleekform」の進化、発展を推進するために、クラウドサービスに対する人工知能の搭載を計画していました。アックスの株式を譲り受けることにより、アックスの人工知能の技術開発とのシナジー効果を図ることが狙いです。

▷関連記事:シナジー効果とは?M&Aを成功させるシナジーの種類や事例と評価方法

3.マネックス株式会社によるコインチェック株式会社の完全子会社化

マネックス株式会社は、2018年4月にコインチェック株式会社を完全子会社化しました。

マネックスは、ブロックチェーンや仮想通貨の持つ大きな可能性を認識しており、これらの技術を中心にグループを飛躍的に成長させることを目指しています。同社としての「第二の創業」を掲げ、仮想通貨交換業への参入準備や仮想通貨研究所の設立など、仮想通貨の分野における取組みを進めています。

コインチェックは国内の仮想通貨取引所の先駆者として、TVCMも積極的に行うなど認知度を急拡大していました。しかし、2018年1月の不正アクセスによる仮想通貨「NEM」の不正送金に関し関東財務局から業務改善命令を受けていました。経営管理態勢および内部管理態勢の改善を図っている途上で、マネックスが救済する形でM&Aを行いました。

マネックスは、コインチェックを完全子会社化することにより、コインチェックを全面的に支援することと、オンライン証券業界で培った経営管理やシステム管理のノウハウやコインチェックのシステムを構築してきた人材を獲得し、フィンテックビジネスの強化を図る狙いがあります。

まとめ

IT業界は、新技術の台頭や他業界からのニーズの高まりによって、業績だけでなくM&A件数も上昇傾向にあります。

今後も多くの企業が、IT企業とのM&Aによって新技術の活用・人材の確保・さらなる業務拡大を行うことが予想されています。

日進月歩の業界だからこそ、常に新しい情報を収集し、ユーザーニーズを先読みすることで、新たなビジネスチャンスにいち早く気づくことが出来るかもしれません。

fundbookには100名以上のアドバイザーが在籍し、業界特化型の専門チームを組織しています。IT業界でM&Aを検討している方は、一度fundbookにご相談ください。