事業承継を考える際、見知らぬ企業に譲渡するよりも共に仕事をしてきた信頼できる優秀な社員に事業を任せたい、と考える経営者は少なくありません。しかし、それには越えるべきハードルも多く、社員への事業承継は現実的かというと相当に難しいと言わざるを得ません。後継者がおらず社員への承継も難しい状況で、第三者への承継(M&A)を選択する企業が増えています。

本記事では、社員へ株式譲渡をする際に起こりうる問題点や、他社に株式譲渡した際の社員への影響、基本的な株式譲渡手続きの流れなどを解説します。

幸せのM&A入門ガイド

・M&Aの成約までの流れと注意点

・提案資料の作成方法

・譲受企業の選定と交渉

・成約までの最終準備

M&Aによる事業承継をご検討の方に M&Aの基本をわかりやすく解説した資料です。

目次

社員へ株式譲渡する目的は?

M&Aにおいて「株式譲渡」とは、株式の売買により経営権を移転させる手法のことです。発行済み株式数の過半数を移転すると会社の支配権を移転できます。また、3分の2以上の株式を移転すると特別決議が可能になるため、重要事項の決定がスムーズに進みます。

中でも、社員への株式譲渡は他のM&Aと比べて手続きが簡便なため、実施されるケースが少なくありません。主に下記のような目的で実施されます。

株式譲渡の主な目的

・事業承継

・事業再編

・会社規模の拡大

社員への株式譲渡は、主に事業承継を目的として実施されます。すでに事業や社風を理解した社員に会社を引き継がせる場合、他の従業員や取引先に対して大きな影響を与えにくく、スムーズな引き継ぎが可能です。また、時間をかけて承継者を見極められるため、経営能力の高い人材を選択できる点も社員への事業承継の特徴といえます。

社員への事業承継は増えている

帝国データバンクの調査によれば、子や親族に会社を承継させる同族承継は減少する一方で、社員に事業を引き継ぐ内部昇格は増加しています。価値観の多様化により事業の脱ファミリー化が進んでいることも、内部昇格しやすい土壌を形成していると考えられます。

代表者・就任経緯別推移

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 内部昇格 | 31.9% | 31.4% | 33.3% | 34.4% | 36.4% |

| 同族承継 | 39.3% | 38.7% | 37.6% | 36.0% | 32.2% |

| M&Aなど | 17.2% | 18.6% | 18.6% | 19.4% | 20.5% |

| 外部招聘 | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.9% | 7.5% |

| 創業者 | 4.0% | 4.0% | 3.4% | 3.3% | 3.4% |

出典:帝国データバンク|全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

社員に株式譲渡する方法

社員に株式譲渡する方法は、次の3つが一般的です。

社員へ株式譲渡する主な方法

・通常の株式譲渡を実施する

・報酬として株式を譲渡する

・従業員持株制度を利用する

各方法を解説します。

通常の株式譲渡を実施する

事業承継を目的として株式譲渡をする場合は、承継者となる社員に株式を買い取らせる方法が一般的です。ただし、この場合は従業員に多額の資金が必要となるため、あらかじめ資金調達方法についても検討しておかなくてはなりません。

従業員が買い取りやすいように時価より安価に譲渡する方法も検討できますが、あまりにも低い価格で譲渡すると贈与税が発生する可能性があるため、注意が必要です。

報酬として株式を譲渡する

事業承継を目的としない場合は、報酬として株式を社員に譲渡することもあります。経営権に影響をおよぼさない程度の株式を譲渡すれば、社員としてだけでなく株主としての意識が芽生え、株式の価値拡大のために、より一層業務に励む効果も期待できるでしょう。

また、ストックオプションとして譲渡する方法もあります。ストックオプションとは、あらかじめ決まった価格で株式を購入する権利のことで、社員や役員自身が購入するかどうかを決定できる点が特徴です。

従業員持株制度を利用する

従業員持株制度とは、会社が従業員持株会を設置し、会員となった社員が毎月一定額を投資する制度です。従業員持株会は福利厚生の一環としてアピールできる他、社員としてだけでなく株主としての意識が生まれるため、モチベーションの向上にもつながります。

株式譲渡に必要な手続きの流れ

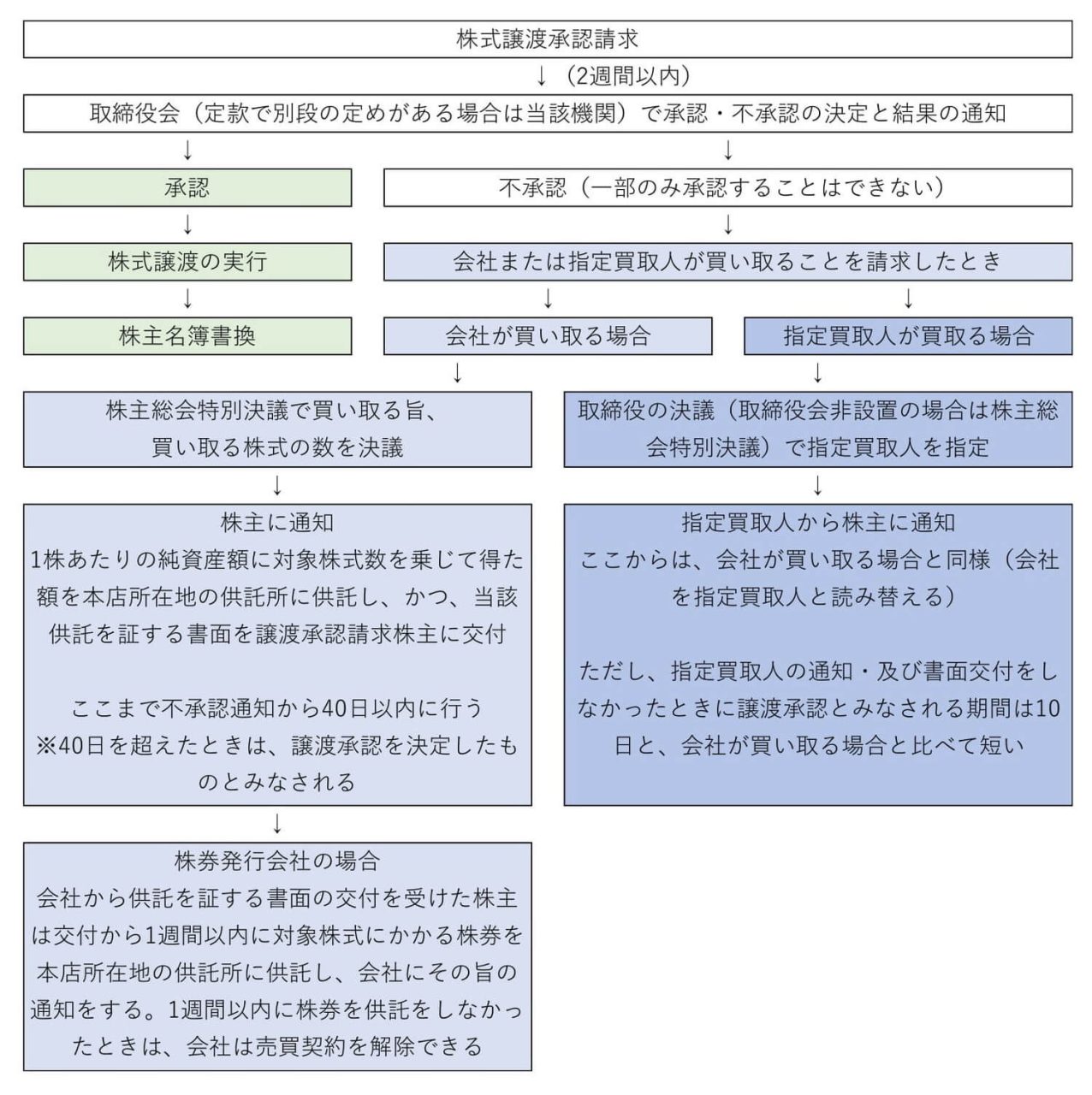

株式譲渡の手続きは会社法で厳格に定められており、間違えると権利が正しく譲渡されないため、しっかり確認した上で進めるようにしましょう。

多くの場合、株式を譲渡する際には発行会社(この場合は譲渡企業)から承認を得る必要があります。これは、企業にとってふさわしくない第三者による株式取得を防ぐためで、このような株式は「譲渡制限株式」と呼ばれています。

双方で株式譲渡を合意したら、譲渡制限がある株式なのかを確認した上で株式譲渡を行うことを合意し、譲渡制限がある場合には取締役会もしくは株主総会などでの承認が必要となります。

譲渡が承認されたら、譲渡企業は譲受企業へ株式譲渡が承認された旨を通知し、譲受企業が承認通知を受け取った後に「株式譲渡契約の締結」を交わして代金決済、役員交代などの登記申請を行い株式譲渡が完了します。

詳しい流れは以下の記事で解説しています。

▷関連記事:株式譲渡の手続きがわかる!具体的な手順をパターン別に完全ガイド

社員へ株式譲渡するメリット

事業承継を目的として社員に株式譲渡を実施する場合、次のようなメリットがあります。

【事業承継目的】社員に株式譲渡するメリット

・事業の方向性を変えずに承継できる

・取引先との関係をそのまま引き継げる

・従業員の雇用を守れる

・経営に適した人材を選定・育成できる

また、福利厚生を目的として社員に株式譲渡する場合は、次のようなメリットがあります。

【福利厚生目的】社員に株式譲渡するメリット

・報酬の代わりとして株式を活用できる

・社員のモチベーション向上につながる

・社員が株主目線で企業発展について考えるようになる

社員に株式譲渡する際の問題点

経営者が将来的に自社の社員に会社(株式)を譲渡する際、問題なく譲渡が成立するケースは珍しく、経営者にふさわしい人材がいない、借金や担保が引き継げない、株式を買い取るだけの資金力がないなど、クリアしなければならない問題は複数存在します。

社員に株式を譲渡する際に起こりうる問題点について、掘り下げてみましょう。

経営者にふさわしい人材がいない場合がある

株式を譲渡するということは、「その人材に会社の経営を任せる」ことを意味します。

社員として優秀な人材であっても、経営者としての適性があるとは限りません。経営者になるならば、同業他社や業界団体との関係、営業活動、従業員の労務問題、対銀行折衝など、対人関係スキルや経営センスといった広範囲のスキルを必要とします。経営者としての視点を持てる人材を探すことは、簡単ではありません。

また、後継者の育成を計画的に実施している企業は多くありません。そのため、オーナーが体を壊したなどの理由で早急に交代せざるを得ない場合に、後継者選びが進まないケースも目立ちます。経営者は、社員の人生を背負う非常に責任がある立場です。優秀な人材が必ずしも経営者になることを望むとは限りません。

社員に株式を買い取る資金力がない場合がある

社員への事業承継が成立しにくい最大の理由として、「株式を買い取る資金力がない」ことが挙げられます。会社の経営権を引き継ぐ場合、自社の株式を前オーナーから買い取らなければなりません。

しかし、社員には株式を買い取るほどの資金力がないケースがほとんどです。資金力がないケースがほとんどです。

社員に無償で株式譲渡するとどうなる?

無償で株式譲渡する方法も検討できます。しかし、手続きを簡便化できるというメリットはあるものの、創業者にとっては利益が得られない点に注意が必要です。

また、実際の対価よりも低く譲渡すると、現経営者から社員に株式を贈与したとみなされ、社員に贈与税が課せられる可能性もあります。

一般的に経営者の負債を引き継いでもらえない

中小企業の場合、会社の借入金を経営者個人が連帯保証しているケースが多くあります。事業継承により特定の社員に会社を引き継がせると、後継者となる社員は連帯保証も承継することになり、多大な負担がかかります。

また、個人信用や所有している資産、会社の資産から総合的に判断して、連帯保証を付けるには不十分と金融機関に判断されてしまう可能性もあります。

この場合、引退後も元の経営者が引き続き個人保証をとる形になり、完全な引退ができずリスクを抱え続けることになってしまう点に注意が必要です。

一方で、承継する社員が連帯保証を引き継げると金融機関から判断された場合でも、社員が連帯保証を引き継ぎたくないと考える場合があります。会社を承継すると連帯保証だけでなく借金や担保なども引き継ぐことになり、メリットは少ないと感じるかもしれません。

前オーナーと承継者の双方が納得できる事業承継を実現するためにも、M&Aを専門とする業者への相談がおすすめです。専門家に相談したうえで、慎重に事業承継を進めていきましょう。

社員に株式譲渡する際の注意点

第三者に会社を承継する場合と比べると、社員の承継はスムーズに実施しやすいというメリットがあります。社風や経営方針をそのまま引き継がせることが可能なため、取引先や従業員に影響が生じにくくなります。

ただし、第三者への承継に比べてシナジー効果は見込みにくいため、承継をきっかけに会社が大きく発展する可能性も少なくなります。承継を機に会社を抜本的に変革したいと考える場合は、外部招聘やM&Aも検討しましょう。

また、譲渡する株数や議決権割合についても注意が必要です。過半数の議決権を社員に譲渡すると、会社の支配権も承継者に移転します。さらに、3分の2以上の議決権を譲渡すれば、特別決議の決定権も承継者が確保します。

支配権や重大事項の決定権を前オーナーが確保したまま株式譲渡を実施したいときは、譲渡する株式数が多くなりすぎないように注意しましょう。

社員以外の第三者に株式譲渡するメリットや影響は?

親族に後継者がおらず、社員への承継も難しいときには、外部招聘やM&Aといった第三者への承継を検討します。第三者への承継は、社員や経営者に次のようなメリットを与えることがあります。

第三者への承継による社員側のメリット

・雇用条件が改善される可能性がある

・スキルアップの機会になる

・会社の規模が大きくなれば、雇用の安定性が高まることもある

第三者への承継による経営者側のメリット

・育ててきた事業を次世代に引き継げる

・社員の雇用を守れる

・創業者利益が増える場合もある

また、第三者への承継は社員へ様々な影響を与えるため、実施する際には社員のモチベーション維持についても配慮が必要です。

譲渡後に大量リストラや解雇が横行すると、労働法上で思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。M&Aを実施する場合、情報漏洩を回避するため社員に何も知らせず水面下で進められることもあります。その結果、突然M&Aの成立を知らされると、社員は自分たちの雇用や給与の保障が不透明な場合、強い不安を感じるでしょう。雇用を守るだけでなく、社員の精神的なケアも含めた事業承継が必要です。

▷関連記事:M&Aで譲渡された企業の社員は その後どうなる?

まとめ

大切な会社を信頼できる自社の社員に委ねられれば、これほど頼もしいことはありません。

しかし、社員へ株式譲渡するためには複数の大きなハードルがあり、現実的な手段として考えづらいケースが多いです。株式譲渡を行う別の手段としては、M&Aを活用した株式譲渡が有効的です。M&Aには専門的な知識が必要とされるため、M&Aアドバイザーや弁護士、司法書士などの専門家に相談しながら進めるようにしましょう。