事業譲渡には様々な方法があります。手法の1つである「株式譲渡」は、比較的簡単に経営権の譲渡が行えるため、中小企業のM&Aにおいて多く使われています。

株式譲渡は、譲渡企業が譲受企業に対して譲渡企業の株式を譲渡することにより、会社の経営権を移転させるものです。株式の移転においては、「ただ単に譲渡すれば良い」というものではない場合があります。その中でも、よくある制約が株式の「譲渡制限」です。

譲渡制限とは、「株式を譲渡する際、株主総会や取締役会などの承認を得ることを必要とする」などの制限をつけるものです。譲渡制限を設ける目的は、株主が保有する株式を誰にでも譲渡することで、会社の望まない人が経営に関与することや、株式の所有関係が複雑になることを防止することです。

平成29年の中小企業庁の調査では、調査対象となった会社のうち、約76%もの会社が株式の譲渡制限をつけています。この譲渡制限がある場合は、株主は会社から株式譲渡を承認してもらわないと、有効に株式を譲渡することができません。

そこで今回は、会社の株式に譲渡制限がついている場合の株式を譲渡したい株主が、会社に対して譲渡を承認してもらうための株式譲渡承認請求書やその書き方、株式譲渡の手続きを解説します。

▷関連記事:株式譲渡とは?株式譲渡のメリット、デメリットについて

https://matsuura-law.jp/

上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド

本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。

・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?

・まず必要な資金力を増強させる仕組み

・成長企業のM&A事例4選

M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。

株式譲渡承認請求書とは

株式は、自由に譲渡できるのが原則です(会社法第127条・以下特に指摘しない限り会社法)。しかし、会社にとって望ましくない人が株主になると、かえって会社の運営がうまくいかなくなることが考えられます。

そのため、会社法は、株式の内容として株式の譲渡について会社の承認を必要とすることを定めることができるとしています(第107条第1項1号、第108条第1項4号)。このように会社の発行する株式の譲渡について、会社の承認を得る必要がある場合の株式を「譲渡制限株式」といいます。

譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対してその譲渡を承認するか否かの決定をするよう請求することができます(第136条)。「株式譲渡承認請求書」とは、譲渡の承認を請求する際に、株式を発行する会社へ申請する書類です。株式譲渡承認請求書には、譲渡する株式の数や種類、譲渡側と譲受側の情報などが記載されます。

会社が発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡制限を設けていない会社を「公開会社」、会社が発行している全部の株式について譲渡制限株式を発行している会社を「非公開会社」といいます(第2条5号)。

公開会社と譲渡制限株式

会社は、数種類の株式を発行することが可能です。そのため、譲渡制限株式と譲渡制限のない株式の両方を発行することができます。そのような場合でも、譲渡制限のない株式を発行している場合には、その会社は「公開会社」となります。

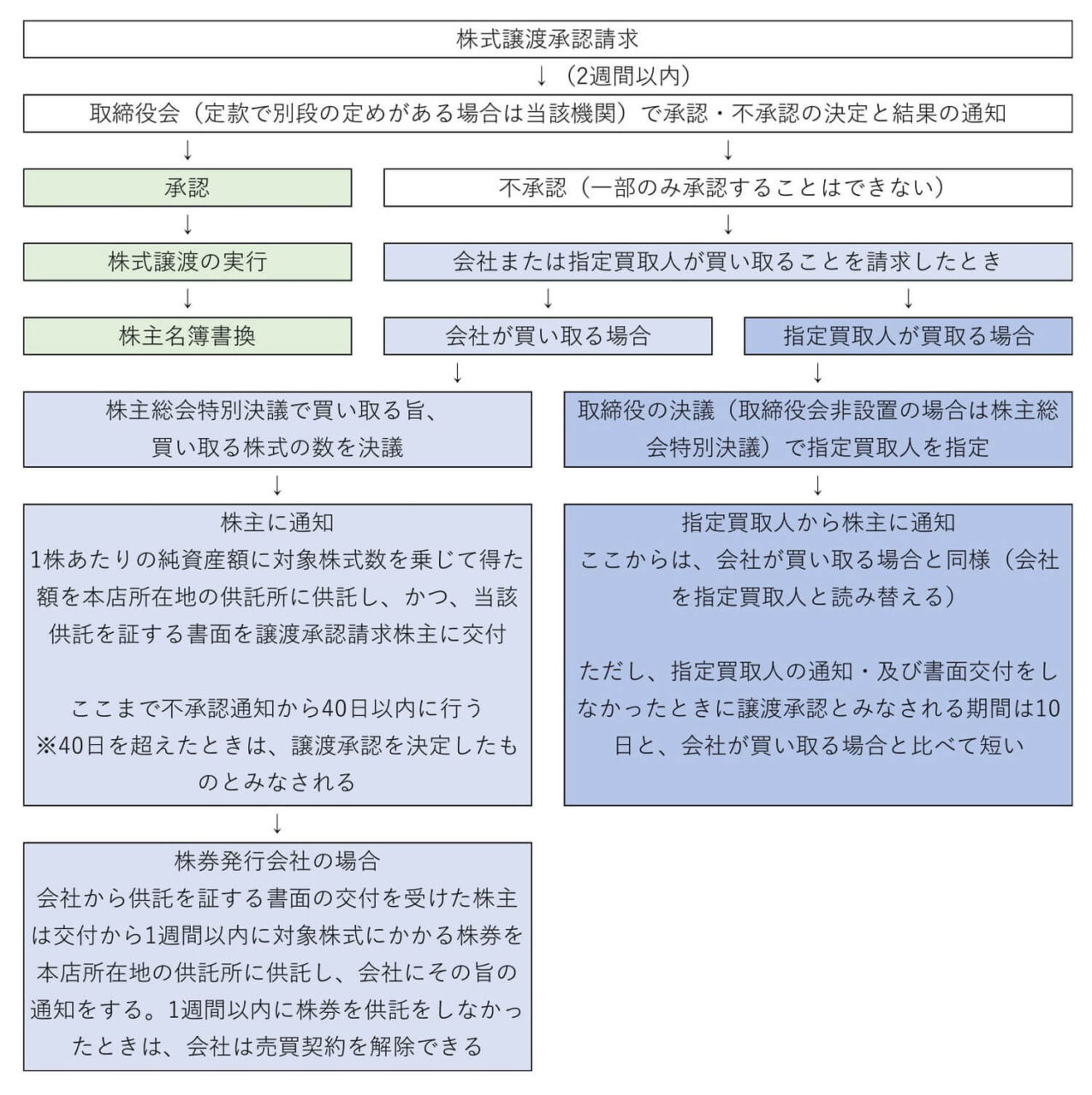

譲渡制限株式の譲渡までの大まかな流れは、下図のとおりです。

株式譲渡承認請求書のひな形と記入例

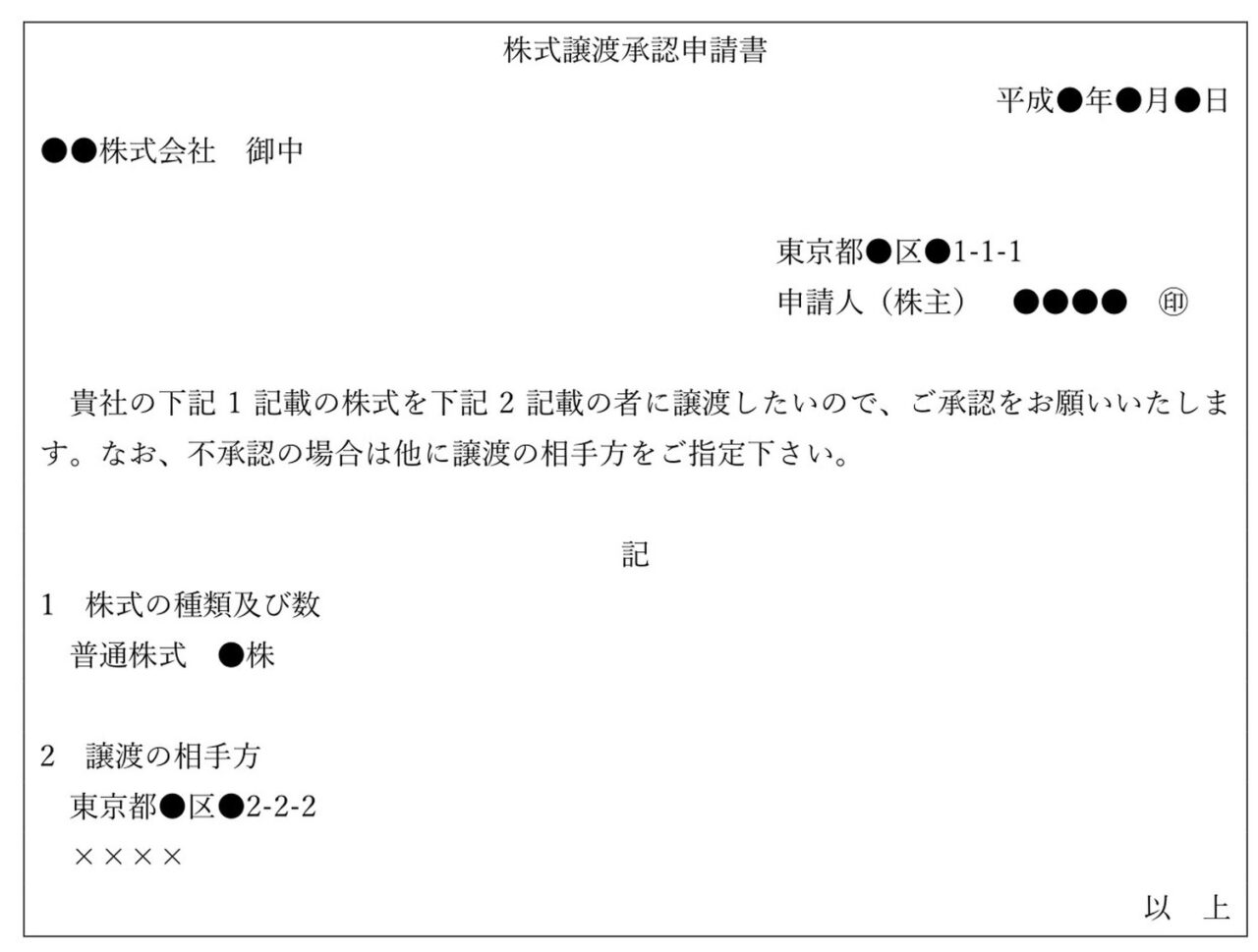

株式譲渡承認請求書の様式は、法的に定められているわけではありません。一般的には、次の内容が記載されます。

・譲渡する方の情報

・譲渡の承認を求める旨と不承認の場合の要望

・譲渡制限株式の種類と数

・譲受する方の情報

各内容の詳細を解説します。

譲渡する方の情報

株式譲渡承認請求書には、譲渡制限株式を譲渡しようとする方の情報として、氏名または名称、住所などを記載します。例えば、以下のとおりです。

| 東京都●区●1-1-1 申請人(株主) ●●●● ㊞ |

譲渡する方の情報の欄には、最後に押印を行います。押印を実印で行うか、認印で行うかに関する内容は、後述する章で紹介しているので、併せてご確認ください。

譲渡の承認を求める旨と不承認の場合の要望

株式譲渡承認請求書には、株式を発行する会社に対して承認を求める旨の内容を記載します。

ただし、場合によっては、申請が承認されないケースも考えられます。そのため、株式譲渡承認請求書には、不承認となった場合の要望を記載することが一般的です。

要望の内容は、「他に譲渡の相手方をご指定ください」と記載する他、「貴社または貴社の指定する買取人による買い取りを請求いたします」などの記載方法があります。

譲渡制限株式の種類と数

株式譲渡承認を請求する際は、譲渡する株式の数を株式譲渡承認請求書に明記します。株式の種類が複数ある場合には、その種類を記載します。普通株式を1,000株、種類株式を100株譲渡したい時の記入例は以下のとおりです。

| 株式の種類及び数 普通株式 1,000株 種類株式 100株 |

株式の種類には、普通株式の他、優先株式や劣後株式などが挙げられます。

譲受する方の情報

譲渡制限株式の譲渡を申請する場合、譲受する方(譲渡の相手方)の情報も重要な項目です。具体的には、以下のように譲受する方の氏名または名称、住所を記載します。

| 譲渡の相手方 東京都●区●2-2-2 ××××(氏名または名称) |

相手方の情報を間違ってしまうと、株式譲渡を申請する会社へ誤った情報が伝わってしまいます。事前に正確な情報を確認して記載しましょう。

株式譲渡承認請求書に実印は必要か?

株式譲渡承認申請書に「実印の押印が必要かどうか」は、場合によります。

結論として、必ずしも実印を押印する必要はありません。法律上、実印は必須ではないため、申請書を提出する際に認印で対応可能な場合もあります。

しかし、会社の判断によっては、実印と印鑑証明書の提出を求められることがあります。会社が実印を求める理由は、譲渡承認請求が本人によるものであることを確認するためです。実印は高い信頼性を持つ印章であり、印鑑証明書と組み合わせることで、申請者が本人である確かな証拠を得る手段となります。

譲渡の承認・不承認の決議

会社は、株式譲渡承認請求を受けて、取締役会の決議により譲渡承認をするか否かを決定します(第139条1項)。取締役会の非設置会社の場合には、株主総会の普通決議で決定することになります(第309条)。

また、会社は定款でこれと異なる定めをすることができます。例えば、取締役会設置会社において承認機関を株主総会の決議にしたり、代表取締役にしたりすることも可能です。

しかし、取締役よりも下位の機関を承認機関とすることはできません。

譲渡の承認・不承認の決定の通知

会社が譲渡承認をするか否かの決定をしたときは、譲渡承認請求をした株主に対し結果の通知をしなければなりません(第139条2項)。

承認請求の日から2週間以内にその通知をしなかったときは、仮に株式譲渡を不承認とする決議を行っていたとしても、譲渡承認を決定したものとみなされることになります(第145条1号)。

会社が譲渡の承認をしたときは、譲渡を実行し、株主名簿の書き換えを行い、譲渡の手続きは完了します。

不承認の場合

譲渡制限株式の場合、譲渡承認請求をしても認められないことがあります。

しかし、譲渡承認請求書で求めた譲渡の相手方に対する株式譲渡が認められないとしても、株主は一切譲渡できないわけではありません。

株式譲渡承認請求書で、会社が譲渡承認をしない旨の決定をする場合、当該会社または指定買取人がその株式を買い取ることを請求したとき、会社は譲渡承認請求にかかる対象株式を買い取るか、または対象株式の全部もしくは一部を買取る者(指定買取人)を指定しなければなりません(第140条第1項、第4項)。

この場合は、指定買取人が対象株式の一部を買い取り、残りを会社が買い取ることを決定することはできます。しかし、譲渡承認請求された株式の一部のみ譲渡承認し、残りの一部を会社や指定買取人が買い取るという決定は認められないとされています。

会社による買取の場合

譲渡承認請求を不承認とし、会社が自ら買い取る場合には、株主総会の特別決議で対象株式を買い取る旨及び株式会社が買い取る対象株式の数(種類がある場合はその種類)を決議しなければなりません(第140条第1項、第2項、第309条第2項1号)。

※譲渡承認請求をした株主は、当該決議に利害関係を有しているため議決権行使をすることはできません(第140条第3項)。ただし、当該株主以外の株主全員が議決権を行使することができない場合にはこの限りではありません(第140条第3項ただし書き)。

売買価格については後で説明しますが、株主総会で決めるわけではありません。

しかし、会社が自社の株式を買うため、自己株式の取得と同様に、株式買取の対価として交付する金銭等の帳簿価額の総額が、買取の効力発生日の分配可能額を超えることはできません(第461条第1項1号)。

これに違反した場合は、譲渡承認請求をした株主と業務執行者(取締役等)に会社に対する責任が生じ(第462条第1項)、期末に欠損が生じた場合は、業務執行者は会社に対する責任が生じる可能性があること(第465条第1項1号)から、注意が必要です。

会社自身が買い取ることを決定した場合、譲渡承認請求をした株主に対して、当該決定した事項を通知しなければいけません(第141条第1項)。

さらに会社はこの通知に先立って、1株あたりの純資産額に譲渡承認請求された株式の数を乗じて得た額を会社の本店所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡承認請求した株主に交付しなければなりません(第141条第2項)。この供託の前に株主に対して行った当該通知は原則として無効とされます。

この点、会社は手続きを急がなければいけません。なぜなら、せっかく株主総会の特別決議で会社が買い取ることを決定したにもかかわらず、会社が譲渡承認請求を不承認とした旨の通知を行ってから40日以内に株主に対し、上記の会社が買い取る決定の通知・供託を証する書面の交付が行われなかったときは、譲渡承認を決定したものとみなされてしまうからです(第145条2号、3号)。

つまり、譲渡承認請求がされてから2週間以内に譲渡しない旨の決定をして、さらにその通知から40日以内に、会社が買い取ることを株主総会の特別決議で決定し供託をし、通知と供託を証する書面を交付しなければならないのです。

この手続きの流れに関する知識は極めて重要です。そのため、専門家へ適宜相談されることをおすすめします。

会社が株券発行会社である場合、譲渡承認請求した株主は上記の会社の通知・供託を証する書面の交付を受けたら、1週間以内に当該株式にかかる株券を会社の本店所在地の有価証券を扱う供託所に供託し、会社に通知しなければいけません(第141条第3項)。1週間以内に株券を供託しなかったとき、会社は対象株式に関する売買契約を解除することができます(第141条第4項)。

指定買取人による買取の場合

会社が指定買取人を指定する場合、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は株主総会の特別決議)により指定買取人を指定しなければなりません(第140条第5項、第309条第2項1号)。

会社が買い取る場合とは異なり、株主総会の特別決議で指定買取人を決める場合には、譲渡承認請求をした株主も議決権を行使することができます。

指定買取人が指定された後、指定買取人は譲渡承認請求をした株主に対し、指定買取人になった旨、及び指定買取人が買い取る対象株式の数(種類がある場合はその種類)を通知します(第142条第1項)。

この通知をする際は、指定買取人が供託し、供託を証する書面を株主に交付する必要があります。通知を受けた株主は株式譲渡を取り止めることができない点、供託を証する書面の交付を受けた株主が1週間以内に株券を供託し会社に通知しなければならない点、期限内に株券供託をしなかったときには指定買取人は売買契約を解除することができる点は、会社が買い取る場合と同じです。

しかし、指定買取人の場合には指定買取人が、会社が譲渡承認請求を不承認とする通知を行った日から10日以内に指定買取人が株主に対して行うべき通知、及び供託を証する書面を交付しなかったときは、会社が譲渡承認を決定したものとみなされます。つまり、会社が買い取る場合は40日以内だったのが、指定買取人が買い取る場合は10日以内とされているのです。

売買価格の決定

これまで譲渡請求をしてからの手続きの流れを概観してきましたが、譲渡承認請求が認められなかった(不承認となった)株主の関心事は、会社や指定買取人の株式の買取価格です。どのように決定されるのかを解説します。

協議

会社から会社または指定買取人が買い取ることの通知があった場合、売買価格は会社または指定買取人との協議によって定まります(第144条第1項、第7項)。

裁判所に対する申立て

株主は、会社または指定買取人から通知があった日から20日以内に、裁判所に対して売買価格の決定の申立てをすることができます。協議を行わずに申立てをすることも可能です。

裁判所による売買価格の決定はDCF法、純資産方式、類似会社比準方式、取引先例方式、収益還元法、またはそれらの組み合わせにより算出されます。

裁判所に対し売買価格の決定の申立てがなされた場合、裁判所が定めた額が株式の売買価格となります(第144条第4項)。

※株主に対する通知から20日以内に協議がまとまらず、また裁判所に対する申立てがないとき、1株あたりの純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が売買価格となります(第144条第5項、第7項)。

まとめ

譲渡制限株式を有している株主が、当該株式を譲渡する際にとるべき手続きを解説しました。会社や既存株主にとって、経営に関与してほしくない者が入ることを防止する制度である株式譲渡制限も、株主が自己の株式を譲渡する際には、株主にとっても会社にとっても手続き的には複雑な手続きとなります。譲渡承認請求書はその手続きの中で、手続きのスタートを会社に告げる重要な書面となります。

手続きの概要は上に述べたとおりですが、株式譲渡をスムーズに進めるためには、事前に専門家と打ち合わせをすることも重要です。同様に会社としても株式を保有させたくない者に株式が譲渡されないよう、承認とみなされてしまう行為に十分に注意することが必要です。

ここまで、譲渡制限株式を有している株主が当該株式を譲渡する場合を解説してきましたが、譲渡制限株式を譲渡した後、譲り受けた者から会社に対して譲渡承認を求める手続きもあります。

中小企業の多くを占める譲渡制限株式を発行する会社における株式譲渡手続きを理解することが、スムーズな株式譲渡につながるのです。

※本記事は執筆当時の法令などに基づいて記載しています。