企業買収というと以前は大きな企業同士というイメージでしたが、今ではグローバル企業はもちろんベンチャー企業でもM&Aを検討する時代となりました。企業買収を行う目的は様々ですが、その1つに株価の上昇への期待があります。

本記事では、企業買収で株価が上がるのか、下がるのか、企業買収が株価に与える影響について紹介します。

▷関連記事:M&Aとは?M&Aの意味・流れ・手法など基本を分かりやすく【動画付】

安田 亮

https://www.yasuda-cpa-office.com/

上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド

本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。

・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?

・まず必要な資金力を増強させる仕組み

・成長企業のM&A事例4選

M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。

企業買収による株価への影響

企業買収が発表されると、大きなニュースとなって株式市場に広がり、株価が上がるケースや下がるケースが見られます。M&Aのニュースが広がることで、株価にどのような影響が生じているのでしょうか。

株価が上下する要因

そもそも株価とは何でしょうか。それは簡単にいってみれば会社の値段です。そして、上場企業では自社の株式が株式市場で流通していて、日々値段がつきます。

会社の値段ですので、「この会社はいい会社だ。この会社は伸びるだろうからこの会社の株式を買いたい」と株式の買い手が多く集まれば株価は上がります。逆に「この会社に期待することは難しい。」となれば株価は下がります。

そのため株価は、その企業の売上高や利益といった業績や保有する資産、ブランド価値、将来性など様々な要因の影響を受けます。その値動きについて、個々の企業の業績などの影響が大きいことはいうまでもありませんが、日本経済や世界経済の景気、為替・政治動向といった大きな流れの影響も受けます。

またロボアドバイザー※1などAIが話題となる時代ですが、やはりまだまだ人の心理などが株価には大きく影響しており、その動きは簡単には予想がつきません。

好調な業績発表をして株価が上がると見込まれたとしても、それが市場の期待ほどの業績でなければ失望を受けて株価は下がります。その逆に、減収減益の苦しい決算であってもその業績が市場の想定よりも悪くなければ株価が上がることがあります。

※1 ロボアドバイザー:アルゴリズムなどにもとづき、資産運用のサポートを行うサービスのこと

買収する会社が受ける影響

さて、様々な要因が株価に影響を与えるといっても、やはりその会社の業績やブランド力が株価への大きな影響要素となります。そしてM&Aの発表によって、企業規模の拡大や業績向上が株式市場から期待されるので、買収する会社の株価は上昇する可能性が高いです。

しかし、近年の大型買収の発表では、以下のような悲観的な見方がされることもあり、株価が下がるケースも散見されるようになりました。

・買収する株価が高すぎるのでは

・買収資金の調達で負債が増え、財務状態が悪化するのでは

・シナジー効果のない企業買収ではないのか

・結果として買収会社の業績までも悪化するのでは

例えば、以前話題となった大型買収案件として、武田薬品工業株式会社によるアイルランドの製薬大手のシャイアー社の買収があります。その買収対価は約6兆8,000億円ともいわれていて、期待の大型M&Aと思われましたが、買収ニュースの発表後、同社の株価は下落の道をたどりました。

本件ではシャイアー社買収の資金調達に新株発行があり、既存株主からは株式の希薄化懸念が生じたことや買収のための社債や借入による負債の増加、そもそも高額な買収価格が懸念されたものと思われます。

買収される会社が受ける影響

では買収される会社の株価はどのような影響を受けるでしょうか。企業買収では通常、対象会社の株価が安いと判断していることから、プレミアム価格を付けてTOBにより企業買収を仕掛けます。TOBではなかったとしても市場で株式を買い集めれば、日々の買い注文の増加によって買収される側の会社の株価は上がります。

市場から株式を買い集めることで企業買収した事例としては、WEBサービスを提供する株式会社スカラが営業コンサルティング事業などを営むソフトブレーン株式会社を買収した事例があります。この事例でスカラ社は、TOBではなく市場からソフトブレーン社の株式を買い集めました。

日々、段階的に買い集めていたのですが、買い注文が多く入ることから市場は敏感に反応して、ソフトブレーン社の株価は日を追うごとに上昇しました。

このように、M&Aによって買収される会社の株価は上がる可能性が高いといえるでしょう。

▷関連記事:TOB(株式公開買付)とは?友好的・敵対的TOBの意味や防衛策を解説

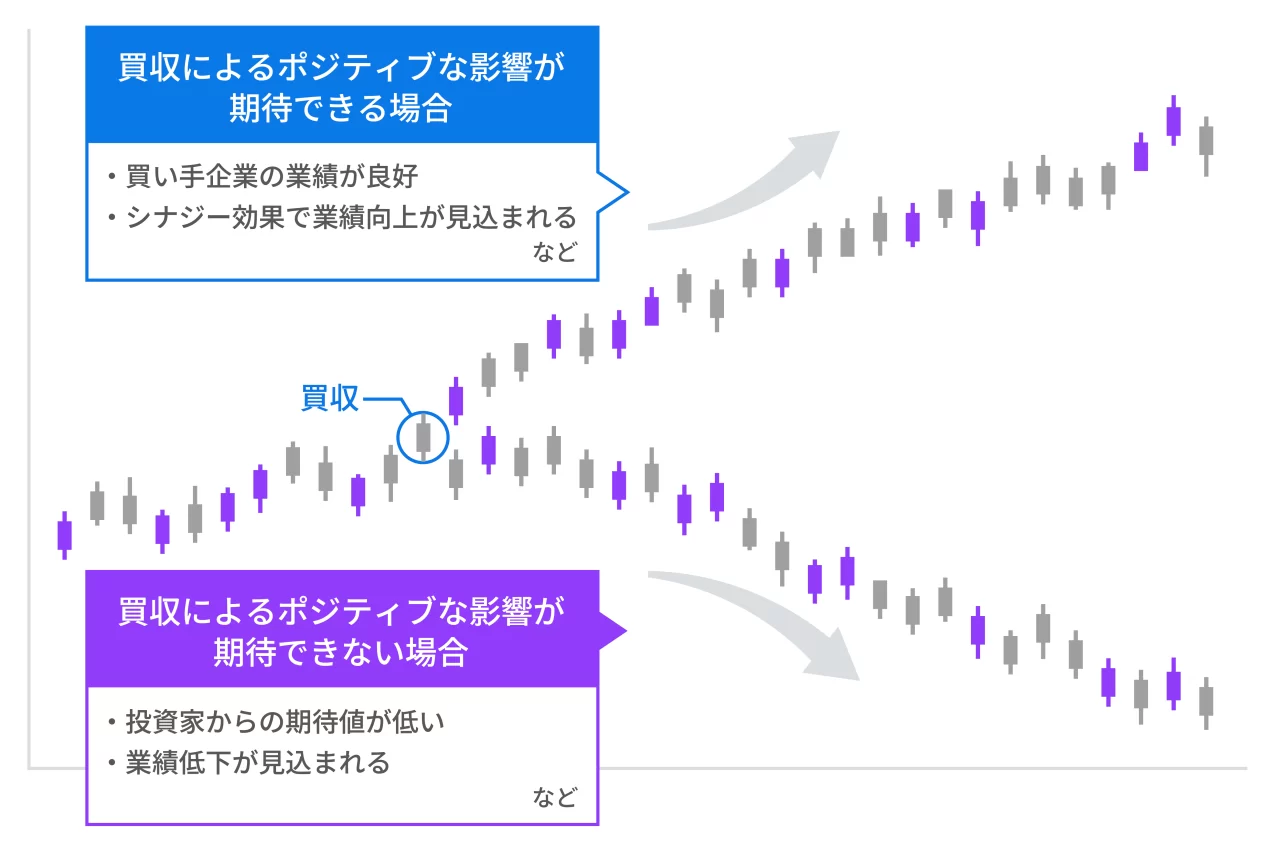

M&Aによって株価が上がるケース

M&Aで株価が上がるのは、例えば以下のようなケースです。

・買い手が有名企業である場合や買い手企業の業績が良好な場合

・M&A後にシナジー効果で業績向上が見込まれる場合

まず、買収される企業の側から見た場合、買収する企業が大企業などの有名企業や業績が好調な企業であれば、買収後にノウハウや事業資金の提供を受けられる可能性があります。企業買収による業績改善・向上や事業規模拡大への期待は、株価が上がる要因の1つです。

また、今までは注目されていなかった企業でも、有名企業や業績好調な企業に買収されて傘下に入ることで、企業としての評価や価値が見直されて株価が上昇することもあります。

一方で買収する企業の側から見た場合は、企業買収によって事業規模を拡大でき、新たなノウハウを取り入れることで業績の改善や向上が見込まれれば株価が上がることがあります。

M&Aによって株価が下がるケース

M&Aで株価が下がるのは、例えば以下のようなケースです。

・M&Aのメリットや業績改善が見込めず投資家からの期待値が低い場合

・企業買収によるシナジー効果が期待できずM&A後に業績低下が見込まれる場合

・買収価格が高額な場合や企業統合コストが大きい場合

実際の企業買収においては、M&Aにメリットがあると考えて経営者が買収を決断した場合でも、投資家が同じ評価をするとは限りません。投資家からの期待値が低く、M&Aによる業績の改善や向上、シナジー効果が見込めないと投資家が判断すれば、株価は下がります。

また、買収価格が高額だと、それだけ高い価値のある企業を買収して取り込むことが投資家から評価されて株価が上がるケースがある一方で、その買収価格に見合うだけの効果を得られないと投資家に判断されてしまうと、買収する企業の株価が下がることがあります。

そして、買収する側・買収される側の企業規模が大きく、企業統合にかかる手間やコストが大きいケースでは、短期的なコスト増を投資家がマイナス要因と判断してM&A発表直後に株価が下がるケースが見られます。

しかし、その後の企業統合作業が順調に進んだ時点や業績の改善・向上などM&Aによるシナジー効果が表れた時点で、株価が上がることもあります。

企業買収によるメリット・デメリット

なぜ企業は他の企業を買収するのか。そのメリットとデメリットを改めて考えてみましょう。

買収によるメリット

企業買収には以下のようなメリットがあります。

・買収により企業規模が拡大する、成長スピードが加速する

・自社で不足していた経営資源が手に入る

・進出したい商業エリアへ進出が可能となる

・買収によりサービスラインの川上や川下、さらにはブランドが手に入る

・業務の共通化・効率化が図れる、コスト削減につながる

特に日本は人口減少・マーケットの縮小から多くの会社が競争を勝ち抜き、生き残りをかける意味で企業買収を検討する時代となりました。昨今目立つのは、IT人材不足を補うためエンジニアが沢山いる会社を人材獲得目的で買収したい、という企業買収です。

ドラッグストアやスーパーマーケットのような店舗ビジネスも他社との競争激化や人材不足から、今後は買収が増えると思われます。

M&Aは買収される企業にとってもメリットがあり、会社の信用力向上やシナジー効果による事業効率アップを期待できるとともに、大企業の傘下に加わって従業員が安心して働ける環境が整えば離職率低下も期待できます。

競争に勝つために、買収により経営資源も成長スピードも得られることなどが企業買収のメリットといえるでしょう。

買収によるデメリット

では買収によるデメリットは無いのでしょうか。企業買収におけるデメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

- 買収対価が必要となる(株式交換という現金を使わない手法もあります)

- 買収においてはアドバイザーコストがかかる

- 買収の検討段階からクロージングまで相当の時間を要する

- 買収後にシナジー効果が発揮できず、業績悪化するリスクがある

- 企業規模が拡大したもののコングロマリットディスカウント※2により株価が下がることもある

- 買収をしたことで自社の企業風土に変化が起こることもある

買収を検討する段階では自社にとって良い展開ばかりを見込むことが多いですが、実は多くのリスクやデメリットも潜んでいます。安易な企業買収は、経営上リスクが高いことを認識することが必要です。

M&Aは買収される企業にとってもデメリットになり得ます。異なる企業との統合作業によって経営者や従業員に負担がかかるだけでなく、買収する企業側の方針に従い、既存の取引先との取引条件の見直しや取引の停止が生じることもあります。

また、雇用条件や労働環境が変わってしまい、従業員が新しい環境に適応できない場合があるので、従業員が不安を抱いたり社内で混乱が起きたりしないように注意が必要です。

※2 コングロマリットディスカウント:様々な事業があることにより、個々の事業価値より企業全体の価値が下がること

株価に影響を与えるTOB

TOB(ティーオービー)はTake Over Bidの略で、日本語では株式公開買い付けと訳されます。TOBは他の企業を買収したいときに相手企業の株式を市場外で買い集める手法です。

上場している会社の株式は、誰でも購入ができます。ただ、いきなり株式を買い集められると、買われた企業からすれば不意打ち行為であり、敵対的買収とも捉えられかねません。

また、市場から買い集めるとしても、日々の売買成立数には限界があり、他社による妨害行為(不要な株価のつり上げ行為)などで思うように買い付けが進まないことも考えられます。

そこで、企業買収や資本業務提携を実施する際に、取得する株式の価格や期間、目標株数などを公告して株式を取得する行為をTOBといいます。TOBでは、証券取引所を通さず対象企業の株式を既存株主から大量に買い付けることができるので、既存株主の合意を得ていれば安心して友好的に企業買収に臨めます。

なお、TOBにおける取引価格は、既存の株価よりもプレミアムが付いた価格となります。そのため、TOBが発表されると、その対象企業の株価はTOB価格前後まで一気に跳ね上がることになります。しかし、TOB後に期待した成果がみられないと、株価もTOB実施前の株価となることが多いです。

このことから、株価には人の心理が大きく影響していることがわかります。

友好的買収とは

「買収」というと、どこか怖いイメージがあるかもしれませんが、友好的買収というケースも存在します。友好的買収とは、買い手も売り手も友好的にお互いの目的に向かって合意の上でM&Aを実施することです。

友好的だからこそ、TOBという手段を採択して買収を宣言し、対象会社としてもTOBに賛同します、と発表することでスムーズに企業買収が行えます。企業買収とまでいかなくとも、資本業務提携として新株を発行することや、企業間の経営統合なども友好的な買収といえます。近年では経営者の高齢化に伴う事業承継も友好的買収といえるでしょう。

敵対的買収とは

反対に敵対的買収とは、相手の合意を得ずに株式を買い集めて経営権を取得するM&Aをいいます。買収候補先企業の実質的な支配が目的であり、議決権を行使できる総発行株式の50%超の取得を目指して行われることが一般的です。

M&Aというと、敵対的買収をイメージする人も多いかもしれませんが、実際はほとんどのM&Aが友好的買収です。

企業は上場することで株式が証券市場に流通し、誰でもその株式を買うことができるようになります。ただ、証券市場から買い続けても経営権に影響を与えるほどの量を買うことは困難なので、同意を得ずに敵対的買収を仕掛けても失敗することが少なくありません。

そのため、実際の企業買収では、前述したTOBが採択されることが多くなっています。会社を上場させることは多くの経営者の目標の1つですが、その一方で自社が敵対的買収のリスクに晒されることでもあります。

買収防衛策とは

では、敵対的買収に対する防衛策はないのでしょうか。古くから採択される買収防衛策の1つに株式の持ち合いがありましたが、近年は株式市場のグローバル化やコーポレート・ガバナンスの強化の観点から、株式の持ち合いは解消する傾向にあります。

そこで採択される買収防衛策には以下のようなものがあります。

・黄金株:企業買収などの重要事項の決議に拒否権が与えられた株式

・ポイズンピル:新株予約権の1つで買収が生じた際に既存株主に有利な条件で新株発行ができる。これにより既存株主に新株が発行され買収されにくくなる

・ホワイトナイト:敵対的買収の際に、自社を友好的な企業に買収してもらうことから白馬の騎士とも呼ばれる

・パックマンディフェンス:買収を仕掛けられた会社が、逆に買収を仕掛けること

黄金株は、敵対的買収を受けた際に、黄金株を持っている株主に買収提案を否決してもらうことを主な目的としたものです。

ポイズンピルは、新株発行によって敵対的な買収を企図した投資家などの持株比率を低下させて50%超の取得を困難にする手法です。

買収企業に対して逆に買収を仕掛けるパックマンディフェンスでは、株式の25%以上を確保できれば会社法上、買収企業は対象企業に対する議決権を行使できなくなります。

なお、「究極の買収防衛策は上場しないこと」という言葉もあるほど、上場するということは敵対的買収のリスクのもとに会社を置くことでもあります。

ただし、近年は買収防衛策の導入企業が低下傾向にあります。これは買収防衛策が既存経営者の保身につながるとみられることから、株主総会での反対が増えているからです。

株主からすれば、企業価値向上につながるのであれば、仮に敵対的買収であっても買収を受入れる選択肢はあるでしょう。経営者は株主の委託を受けて経営に臨むため、株主からすれば、自身の保身につながる策を講じる経営者に厳しい目を向けるのも、もっともなことかもしれません。

まとめ

企業買収をすることで株価は変動します。一般的には上がる可能性が高いものの、株式市場から見て効果のない買収と評価されたり、割高な買収価格と評価されたり、買収対価のための負債の増加による財務状態の悪化などがあったりすると株価は下がる傾向があります。

企業買収をする際には自社の株価への影響は重要なことです。もちろん株価への影響以外にも、その買収スキームや買収価格、買収後の統合計画など多くのことを検討する必要があります。M&Aを検討する際は、ぜひM&Aの専門家へ相談してみましょう。