IPO(新規上場)は、オーナー経営者の多くが目指す目標です。

しかし、近年では投資を回収するイグジットの手段として捉えた場合、IPOよりもM&A選択するケースも多くなっています。本記事では、M&AとIPOの違いや流れ、イグジット戦略としてのメリット・デメリットを解説します。

ファンドを活用した新たなイグジット手法とは

・ファンドとIPOを目指す「二段階イグジット」の仕組み

・「社員第一」の創業者がイグジットを選んだ理由

・戦略策定からロゴ制作まで、ファンドによる上場支援の具体例

IPOとM&Aの良いとこどりも実現可能。イグジット検討者なら知っておきたい注目の手法について解説したイベントのレポートを公開しています。是非ご一読ください!

目次

IPO(新規上場)とM&Aの違いは?

IPOとは、「Initial Public Offering」の略で、未上場の企業が証券取引所に上場し、新規に株式を公開することを指します。

一方、M&Aとは、合併と買収を意味し、2つ以上の企業が1つになったり、一方の企業が他方の企業を買収したりすることを指します。

ベンチャー企業やスタートアップ企業のオーナー経営者が投資を回収し利益を得る「イグジット」の方法としては、これまでIPOが一般的でした。そのため、企業の到達点の1つとして「IPOを目指す」という流れをとるケースが多くありました。

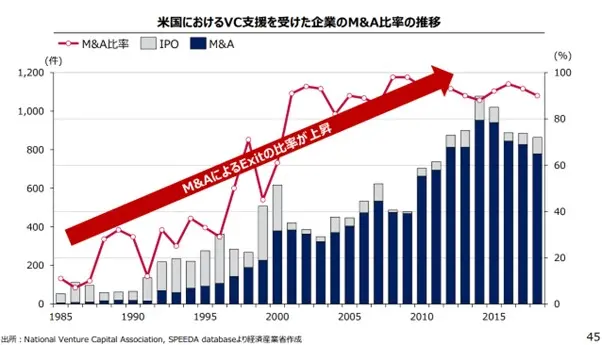

しかし海外では、M&Aによる株式売却がイグジットの主流となってきています。すでにアメリカではイグジットの80%近くがM&Aで行われています。

下記図表は、アメリカでのIPO・M&Aの割合の推移です。

日本国内でも規模は違いますが、M&Aの件数は増加傾向にあります。この傾向が今後も続けば、日本もアメリカ同様に「イグジットはM&A」という流れが主流になることが予想されます。

もちろん、イグジットの手段としてIPOとM&Aのどちらが適切かはケースバイケースです。したがって、まずはIPOとM&Aそれぞれの特性を捉え、自社にとってどちらが有効的か知ることから始めましょう。

IPO(新規上場)の特徴

通常、IPOでは新たに株主を公募したり、上場前に株主が保有していた株式を売りに出したりします。

未上場企業の場合、株式は公開されておらず、株式の取引は当事者同士で直接行われます。そのため、株式の保有者は自分自身や親族などの少数に限定されます。

一方、上場企業になると、株式は証券取引所を通じて投資家や企業、一般の方などに公開され、誰でも取引が可能となるため、広く資金を集めることができます。

また、上場するには一定の基準を満たし、審査に通過する必要があります。上場企業になるということは、高い安定性と将来性が認められることであり、社会的な信用や知名度が高くなるというメリットもあります。

ただし、上場には以下のような責任が伴うため、注意が必要です。

・株主の期待に応えるための経営責任が重くなる

・財務状況や経営方針などを定期的に公開する社会的責任を負う

その他、株主が増えることで経営の意思決定が複雑になるなど経営面でのリスクも含むため、特徴をよく理解した上でIPOを検討することが大切です。

なお、IPOのメリットとデメリットに関しては後述しているため、そちらも参考にしてください。

IPO(新規上場)の流れ

IPOを実施する際の一般的な流れは、以下のとおりです。

1. IPOの準備

2. 社内体制の整備と主幹事証券会社の選定(上場2期前)

3. 管理体制・制度の最終チェック(上場1期前)

4. 申請(申請期)

IPOの実施には、社内体制の整備や監査人の決定、主幹事証券会社の選定など準備があります。そのため、IPOの実施を決定した後は、速やかに準備を行いましょう。

▷関連記事:上場企業とは?市場の種類や株式公開までの流れ、メリットやデメリットを解説

IPO(新規上場)のメリット・デメリット

起業家であれば、いつかは自分の会社を上場させたいと思う方も多いでしょう。IPOには、社会的な信用や責任を果たし、ステータスを確立するという魅力があります。

しかし、メリットがある一方、デメリットもあります。どのようなメリットとデメリットがあるのか、改めて確認しておきましょう。

IPO(新規上場)のメリット

IPOでは、株主に対する経営責任という制約がより強まるものの、経営の自由度が阻害されるわけではありません。金額の多寡はあるにせよ市場から多額の資金を調達でき、さらなる事業拡大を実行できます。IPO後に企業価値がさらに上昇すれば、その分も利益として得ることができます。

実際に上場企業になれば社会的な信用度は増し、他社や金融機関とのやり取りも、よりスムーズに行えるようになります。

また、社会的な信用は雇用の面でも有利に働きます。人材不足が続く日本では優秀な若い人材の確保があらゆる企業の重要課題です。上場企業であることは、人材採用において大きなアドバンテージとなります。

IPO(新規上場)のデメリット

多くのスタートアップ企業が目指すIPOですが、デメリットもあります。

まず、事前の準備にはコストがかかり、期間は短くとも3年程度を要します。業界によって事情は異なるものの、3年の間に市場や競合企業も変化し自社の立ち位置や方向性が変わる可能性もあります。そうなると、せっかく時間とコストをかけても「IPOをしない」と決断せざるを得ない状況が生じる場合もあります。

また、上場時には、証券会社と証券取引所の審査があります。この審査に通らなければ上場はできず、上場後にも定期的に会計監査を受ける必要があります。このような厳しい審査を経ることで経営の透明性は確実に上がりますが、一方、上場会社として経営の透明性を確保するために経営体制を厳しく整備していく必要があります。

そもそも「自社の株式に市場でいくらの値がつくのか?」「何株売れるのか?」などの想定も、上場するまで確実ではありません。

また、オーナー経営者が持っている株式は売却することで市場に想定しない意図が伝わる可能性があるため、売却が難しいケースがあります。そのため、会社として資金調達はできるようになりますが、オーナー個人が利益を手にしにくいというデメリットもあります。

M&Aの特徴

IPOが不特定多数の投資家から資金を調達することに対して、M&Aは基本的に一対一の取引で企業の経営権や事業を譲渡します。イグジットの手段としてIPOと一括りで語られることもあるM&Aですが、両者には多くの違いがあります。

最も大きな違いは、M&Aは単なる株式の売却ではなく会社の経営権や事業そのものを譲渡するという点です。もちろん、経営権譲渡後も引き続き経営を任されるというケースは多々ありますが、基本的にはM&Aが成立した時点で経営理念や運営方針の決定権は譲受先に移動します。この点がIPOとの最大の違いといえます。

▷関連記事:M&Aとは?意味・流れ・手法・費用などをわかりやすく解説

▷関連記事:M&Aの8つの手法と仕組みを徹底解説!企業買収の事例も紹介

M&Aの流れ

M&Aの一般的な流れは、以下のとおりです。

1. M&Aの検討・準備

2. マッチング・交渉

3. 最終契約

M&Aの実施を決めた後は、M&A仲介業者などとアドバイザリー契約を結びます。その後、譲受企業候補とのトップ面談と基本合意の締結を行い、デューディリジェンスを経て最終契約に進みます。

M&Aでは、準備や様々な手続きが必要になるため、実施を決定した後は速やかに準備を進めることが大切です。

▷関連記事:M&Aの流れは?売却の検討からクロージングまで進め方を徹底解説

M&Aのメリット・デメリット

近年、ベンチャー企業やスタートアップ企業のイグジットとして注目されるM&Aですが、IPOと同じくメリットとデメリットがあります。自社にとってどちらが有効的か、IPOと比較検討しておきましょう。

M&Aのメリット

M&Aの最も大きなメリットは、M&Aが成立すれば基本的にはすぐに株式がキャッシュになるという点です。多くの場合、持ち株の全てを売却することができるため、オーナー経営者であれば創業者利益を手にすることができます。

IPOと比較して、事前準備の負担が軽いのもM&Aのメリットです。IPOは少なくとも3年程度の期間が必要ですが、M&Aでは数ヶ月程度の準備期間で売却できることもあります。もちろん、M&Aでも準備にかけるコストや時間は必要ですが、IPOと比較すると負担を抑えることができるケースが多いです。

また、小規模な事業や安定しているものの短期での成長が見込めない事業は市場での評価が低くなりがちですが、そうしたケースでもM&Aは可能な場合があります。

譲受側から見ると、自社の事業を補完できる企業や協働によるシナジー効果が得られる企業、未開拓事業、新規顧客を獲得できる事業であれば、M&Aによるメリットは大きいと判断されます。

▷関連記事:M&Aで得る利益と会社の価値(企業価値)が最大化する譲渡にベストなタイミングとは

M&Aのデメリット

M&Aのデメリットについても確認しておきましょう。

M&Aは経営権の売却であるため、会社や事業の決定権が自分の手を離れます。そのため、M&A後も会社にとどまり経営に携わりたい場合は譲受企業との交渉が必要となります。

また、経営権が譲受先に移ることで、企業理念や社内文化、組織構成、人事評価基準などが変化する可能性があります。こうした変化は、雇用され続ける従業員の就労環境に直接関わるものであるため、十分な配慮のが必要です。従業員にとってデリケートな部分がある場合は、M&Aを実行するための条件として事前に提示しておくことが大切です。

なお、M&Aを実施した結果、譲受企業が取引先の競合であった場合などは、良好な関係であった取引先から取引の停止を求められる可能性もあります。M&Aを実施するためにはこのような取引関係の契約についても配慮する必要があります。M&A契約前は、取引先の競合企業などについてもよく確認しておきましょう。

▷関連記事:M&Aのメリット・デメリットとは?買手・売手企業の視点から解説

▷関連記事:M&Aの課題と具体的な対策。中小企業のM&Aにおける懸念点とは?

イグジットとしてのIPOとM&Aの違い

イグジットとしてのIPOとM&Aには明確な違いがあるため、検討する際は違いを正確に理解しておくことが大切です。以下では、IPOとM&Aの主な違いを紹介します。

売却益

IPOでは、上場後に株価が上昇するほど売却益が多くなり、反対に株価が下落すると売却益が少なくなります。

株価は自社に関することだけでなく株式市場全体に関することも影響するため、自社の業績が良ければ上がるとは限らず、売却益は株式市場に左右されます。

・自社に関連する株価の要因:業績(売上や利益など)や人気など

・株式市場全体に関する株価の要因:金利や為替、政治、国際情勢など

一方、M&Aでは譲渡企業と譲受企業の交渉によって価格が決定し、成約後は基本的に企業価値が向上してもその分の利益を得ることができません。

ただし、一定の目標達成を条件に譲受企業がクロージング後に買取価格とは別に対価を支払う「アーンアウト条項」を用いれば、M&A実行後に追加の対価を受け取れる場合があります。

なお、アーンアウト条項は、主に将来的な成長が見込めるスタートアップ企業のM&Aで用いられるケースが多いです。

▷関連記事:M&Aにおける買収金額の目安・相場とは?企業価値を正しく見極める

成功のしやすさ

IPOを実現するには、市場ごとの形式要件を満たすこと以外に、証券取引所による厳しい上場審査を通過しなければなりません。IPOの成功率は1割以下ともいわれ、そもそも上場自体のハードルが非常に高いです。

また、上場後は大株主の売却によって需給が悪化するのを防ぐためにロックアップ期間が設けられることもあるため、保有する株式の売却を一定の期間制限される傾向があります。

このように、イグジットとしてIPOを目指す場合は、様々な障害をクリアしなければなりません。

一方、M&Aはトップ面談やデューディリジェンスなどの過程を踏み、譲渡企業と譲受企業の間で合意があれば成立します。

極端な例を挙げると、譲渡企業が赤字経営であっても譲受企業が利益以外の部分に魅力を感じれば成功する可能性があります。そのため、一般的にはIPOよりM&Aのほうが成功する可能性が高いと考えられています。

理想的なイグジットに向かうには

IPOとM&Aのどちらがイグジットとして適性かということは、一概にはいえません。ただし、創業オーナーであれば、その先の利益がどれほどになるかという点が、選択する際の大きなポイントといえます。

近年、大企業が自社の事業領域を広げていくために最先端の技術や独自技術を持つスタートアップ企業を譲り受ける例が増えています。その中には、自社でベンチャーキャピタルを立ち上げ、積極的な譲り受けを行う企業も見られます。

大企業には莫大な資金力があり、人材も環境も整っています。そこに瞬発力のある若手ベンチャー企業を取り込み、成長させれば、将来的に自社のテリトリーを広げることにもつながります。

大企業は若い有望な企業を探しています。対する若い企業も、自分たちの能力をさらに発揮できる環境を求めています。その利害が一致して、M&Aの事例が増加している背景があります。

このような状況下でのM&Aであれば、譲渡企業にとっては金額的にも十分に満足できる売却ができ、理想的なイグジットといえるでしょう。理想的なM&Aを実現するためには、まず自社の強みや企業価値を客観的に測り、どのような企業が「譲り受けしたい」と考えているかを策定することが重要です。その上で理想的な譲受企業と接触できれば、理想のイグジットは近いといえるでしょう。

M&Aで事業承継するという方法も

M&Aにおいては、売却利益もさることながら社歴の長い中小企業などが事業承継のために売却したいというニーズもあります。これは、ベンチャー企業やスタートアップ企業とは違ったイグジットといえるかもしれません。

小規模でも業績が安定しており収益も出ているが後継者がいなくて困っているなどの事情を抱える中小企業も多いことでしょう。そうした中小企業が、M&Aで自社を譲渡するケースが増えてきています。

企業規模が一定基準以下になると、IPOは難しくなります。さらに、IPOでは上場してすぐに株を売り払うわけにもいかず結果として経営からすぐに離れることができません。

そこで検討すべきなのがM&Aです。記事の冒頭でも紹介しましたが、中小企業同士がM&Aによって子会社化・関連会社化するケースが増えています。つまり、多くの中小企業が抱える人手不足や経営者の高齢化といった問題の解決策としてM&Aが加速しているということです。

M&Aでは、本来は競合である同業他社や関連業務を行う会社など様々な譲受先が考えられます。しかし、自身の会社を必要とする会社が見つかった後は交渉次第です。交渉次第で理想的な事業承継ができるでしょう。

▷関連記事:事業承継が問題になっている背景と解決策としてのM&A

M&Aをスムーズに進めるには?

M&Aの目的は、売却利益を得るため、あるいは事業承継のためというケースが多いです。理想的なM&Aのためには、まず理想の譲渡先を見つけなくてはなりません。自身の事業を譲り大切な従業員や取引先の将来を委ねることになるため、譲渡先は慎重に選ぶべきでしょう。

M&Aを検討する際は、M&Aアドバイザーに譲受企業の紹介を依頼して進めるのがおすすめです。

まとめ

日本ではイグジットの手段としてIPOを検討する企業が多いですが、M&Aという選択肢もあります。

海外ではM&Aによる株式売却がイグジットの主流になっており、日本でもM&Aの実施件数は増加傾向です。

また、M&Aはイグジットの手段としてだけではなく、近年は事業承継手段としても用いられています。

なお、M&Aをスムーズに進めるには理想の譲渡先を見つけることが大切です。

fundbookでは、テクノロジーと人(M&A専門の担当者)によるハイブリッド型M&Aプラットフォームでご希望条件に合った最適な相手先探しをサポートしています。

さらに、数多くの実績と経験を積んだM&Aアドバイザーが、経営者の皆様のご要望を汲み取り、相手先の選定から成約まで手厚くサポートします。

M&Aを検討している方は、ぜひfundbookにご相談ください。