「MBO」と「TOB」は、それぞれM&Aの手法の一つであり、上場企業を対象とする買収の手段の一つとして活用されます。

混同されることも多い2つの手法ですが、どのような違いがあるのか、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回はMBOとTOBの違いやメリット・デメリットなどを丁寧に解説していきます。

https://abeyura.com/

年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法

・M&Aの進め方や全体の流れ

・成約までに必要な期間

・M&Aに向けて事前に準備すべきこと

会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!

目次

MBOとは

MBOとは、企業の経営陣が投資ファンドや金融機関から資金調達を行い、既存の株主から自社の株式をを買い取り、経営権を取得するManagement Buyout(マネジメント・バイアウト)を略した言葉です。

日本語では「経営陣買収」などと訳しますが、「MBO」という略称が用いられることが多いです。

MBOを行う目的

MBOの主な実施目的は、以下の通りです。

——————-

・経営の自由度や意思決定スピードを上げるため

・事業承継時の資金調達を円滑に行うため

・情報管理を厳格化するため

——————-

▷MBOの目的:経営の自由度や意思決定スピードを上げる

上場企業の経営陣は、さまざまな投資家や株主からの要求を受けながら経営方針を決定します。しかし、企業が業績悪化などの要因で事業再編を速やかに行いたい時に、大勢の株主がいると利害の調整が進まずに難航してしまうケースも少なくありません。

たとえば、上場企業は四半期毎の業績進捗で株価が上下する為、中長期的視点では正しくても一旦は多額の損失を出す再編を踏み切ることに躊躇するケースがあります。

MBOを実施し、株式上場を廃止して非上場企業(株式の非公開化、別名:ゴーイング・プライベート)とすることで、株主は経営陣や投資ファンドなどに限られることになり、経営の自由度・機動性を高めることができます。

▷MBOの目的:事業承継時の資金調達を円滑に行う

MBOスキームは、事業承継時の資金調達を円滑に行うために活用されるケースがあります。

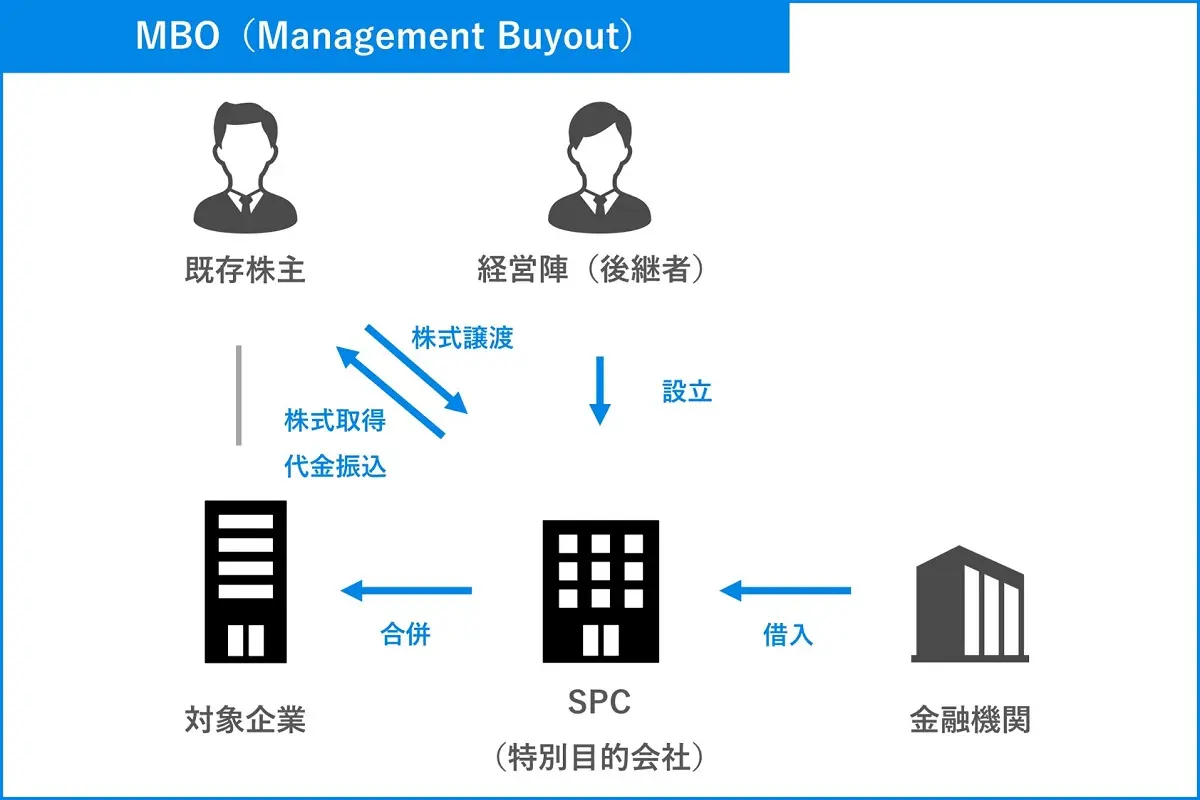

既存株主から株式を買取るための資金を調達する必要がある場合、特別目的会社(Special Purpose Company 以下SPC)*1を設立して、SPC名義で金融機関から資金を調達するケースが一般的です。

SPCの株式は、後継者が保有します。最終的にはSPCと元の会社が合併を行うことで、後継者が合併後の会社の株主となり、事業承継が完了します。

SPC名義で資金調達を行うのは、後継者との倒産隔離*2が図られているため、金融機関から大きな額の資金を調達しやすいからです。

事業承継には多額の資金が必要となるため、資金調達面で有利なSPCを活用したMBOスキームが利用されることがあります。

SPC *1:株式を買取ることだけを目的として新規設立された特別目的会社のこと。

倒産隔離*2:一方が倒産しても、その債権者が他方に対して債務の履行を請求できない状態が確保されていること。SPCを活用したMBOスキームの場合、仮に後継者自身が倒産しても、債権者はSPCに対して債務の履行を請求することはできない。

▷MBOの目的:情報管理の厳格化

MBOを実施することで、自社の情報を厳格に管理することが可能になります。

自社の情報や経営状態は株主へ公開・報告する必要がありますが、企業秘密や外部へ公開したくない情報も共有しなければならないため、株主が多いほど情報漏洩のリスクも高まります。

そのようなリスクを防ぐため、MBOが活用される場合があります。

MBOのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・迅速な意思決定による経営の効率化が図れる ・既存の会社組織を維持できる ・事業承継による後継者問題の解決 | ・既存株主と対立するリスク ・経営体質が変化せず、債務負担が増える ・MBO実施に伴う資金調達リスク |

MBOのメリットとデメリットを解説します。

▷MBOのメリット

MBOを行うメリットは主に3つ挙げられます。

———————–

・迅速な意思決定による経営の効率化が図れる

・既存の会社組織を維持できる

・事業承継による後継者問題の解決

・従業員からの理解を得やすい

・敵対的買収を防げる

———————–

迅速な意思決定による経営の効率化が図れる

MBOによって経営陣(と投資ファンド)が会社の意思決定権を掌握することで、迅速な意思決定が可能となります。

意思決定のスピードが上がれば、自社の中核となる事業に組織内の経営資源を集中的に投下するなどして、経営の効率化や業績向上をスムーズに実現できる可能性があります。

既存の会社組織を維持できる

MBOでは、経営陣が株式の取得をして株主構成が変化するだけです。

よって、会社組織には変化はなく人材を含めた経営資源がそのまま引き継がれるので、事業や従業員の雇用がそのまま継続します。

事業の切り離しを伴う会社分割や事業承継などに比べると、経営権の移動が生じても会社が大きな影響を受けることなく、安定的に事業を続けていける点がMBOのメリットです。

事業承継による後継者問題の解決

SPCを利用したMBOスキームは、後継者に対して円滑な事業承継を行うことに適しています。

後継者自身による資金調達が難しくても、SPCを利用したMBOスキームを活用することで事業承継を実現し、後継者問題を解決できる可能性があります。

従業員からの理解を得やすい

大きな経営改革を実施するときに、従業員からの反発を抑え理解を得やすくなることもMBOのメリットです。

外部の第三者へ経営権が渡る場合、従業員は雇用の継続や雇用条件の変化において不安を抱いてしまいますが、MBOを活用すれば現在の経営陣が経営権を取得するため、従業員からの反発やモチベーションの低下を防ぐことができます。

敵対的買収を防げる

他の企業による敵対的買収を防ぐためにMBOが活用されるケースもあります。

MBOを活用することで現在の経営陣が株主となり、一定の割合の株式が保有されます。非上場株式であれば譲渡制限株式となる場合が多く、譲渡には株主の同意が必要となるため、敵対的買収を回避する効果も期待できます。

▷MBOのデメリット

続いてデメリットです。

既存株主と対立するリスク

MBOが実施される際には、経営陣は株式を安値で買い取りたいと考える一方、既存株主は高値で売却したいと考えます。

双方の利益が相反するため、MBOを行う際には経営陣と既存株主の対立が生じる可能性があります。

適切な価格を提示しなければ、既存株主が株式の売却に応じず、MBOが失敗してしまう可能性が高いでしょう。

経営体質が変化しないまま債務負担が増える

SPCを利用したMBOスキームでは、金融機関から借り入れを行ったSPCが対象会社に吸収合併された結果、対象会社が金融機関に対する債務を負います。

しかし、MBOの時点で直ちに経営体質が変化するわけではなく、会社の業績は今後の経営改革等によって左右されます。

MBO後の経営改革等がうまくいかないと、金融機関に対する巨額の債務の支払いに窮してしまい、倒産に追い込まれる事態になりかねない点に注意が必要です。

MBOの類型

M&A手法の中には、MBOと名称が似ている3つする手法があるので、それぞれについて説明します。

▷MBI(MANAGEMENT BUY-IN)

MBIは、Management buy-in(マネジメント・バイ・イン)の略で、企業を買収した投資ファンドなどが、対象企業に外部から経営者を送り込んで経営の立直しを図り、最終的に株式を売却して利益を得る手法のことです。

経営の専門家が介入するため、ブランド力や技術力があっても経営力が乏しかった企業において、有効な手法といえます。

▷EBO(EMPLOYEE BUYOUT)

EBOは、Employee Buyout(エンプロイー・バイアウト)の略で、従業員が自社の株式を取得することで経営権を得る手法です。EBOは、中小企業の事業承継に活用されることもあります。

MBOは現経営者がそのまま経営を続けるのに対し、EBOは自社の従業員に事業を引継ぎます。そのため、経営陣の中に後継者の候補がいない一方で優秀な従業員がいる場合や、これまでの経営方針を一新したい場合などに活用されます。

▷LBO(LEVERAGED BUYOUT)

LBOはLeveraged Buyout(レバレッジド・バイアウト)の略で、買収先である企業の資産や今後期待される将来性を担保に、金融機関などから資金を調達して買収を行う手法です。

SPCによって資金調達を行い、SPCが対象会社と合併することで、借入金は対象会社の債務となります。

SPCを利用したMBOスキームは、対象会社の資産や将来性を担保にしたLBOの典型例です。

そのほか、EBOについてもLBOの手法が活用されることがあります。

LBOの詳細な手順は以下の記事にまとめています。

関連記事:LBOとは?MBOとの違いと仕組み・手法から事例まで解説

MBOの流れ

一般的に中小企業におけるMBOでは、SPC(特別目的会社)を設立して行われることが大半です。

以下が主なMBOの流れになります。

①:SPCの設立

②:SPCによる資金調達

③:SPCが株式を取得

➃:SPCと対象企業が合併

まず、対象会社の株式を買い取って保有する受け皿となるSPCを設立します。

SPCの株式は、後継者(経営陣)が保有します。

続いて株式取得のための資金を、投資ファンドからの出資や金融機関からの融資によって調達します。

その後、SPCが対象会社の株主から株式を取得します。

最後にSPCを消滅会社、対象会社を存続会社として両会社が合併し、その際後継者(経営陣)が対象会社の支配株主となることで、MBOは完了です。

MBOのポイント

MBO実施のポイントを4点お伝えしてきます。

この4点を把握しておかないとMBOで失敗するリスクが高まりますので、ぜひ覚えておいてください。

▷徹底した利益相反対策をする

MBOは、株主のために会社の業務を執行すべき経営陣が、自ら既存株主から会社株式を買収するため、構造的に利益相反の問題が発生します。

取締役が利益相反取引を行う場合、株主総会に重要な事実を開示したうえで、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項)。

価格決定の根拠など、重要な事実を適切に開示しなければ、経営陣は株主代表訴訟などのリスクを負うことになります。

利益相反に関する既存株主とのトラブルを避けるには、公正な価格決定を行うことと、そのプロセスを開示することが重要です。

具体的には、独立した立場にある算定機関に株式価値を算定させたうえで、それを基に譲渡価格を決定するなどの対応が求められます。

▷MBOの対象会社の将来性を評価

MBOによって対象会社を買収してよいかどうかは、譲渡価格に見合った将来性があると評価できるかどうかによって判断すべきです。

現状の収益状況のみならず、組織基盤や潜在リスクなどの観点からも、対象会社の将来性を適切に評価する必要があります。

▷MBO後の計画をしておく

MBOは対象会社を買収して終わりではなく、その後の経営改革を成功させられるかどうかが重要となります。

スムーズに経営改革へ着手するため、MBOの実行前から具体的な計画を立案するのが望ましいでしょう。

特に、上場廃止をした場合、既存の株主に左右されない経営ができる反面、上場廃止による会社の信用力の低下が起こる、既存の株主の目に触れなくなるため経営が甘くなるなどのリスクがあります。

対象会社の経営権を取得しても、客観的な視点を忘れずに、厳しく経営改革に取り組むことが大切です。

▷専門家へ相談する

MBOでは、あらゆる面で専門的な知識が必要となり、知識が不足していると株式の買い取りがスムーズに至らなかったり意見の食い違いで対立が起こるなど様々なリスクが考えられます。

経営陣だけでMBOを成立させることは困難なケースが多いので、自社内で不足している知識については、専門家へ相談することが重要です。特にM&Aの経験・実績がある専門家であれば、株式の買取価格や進め方、リスクへの対処など様々な面でアドバイスを受けることができます。

MBOの事例

具体的なMBOの事例を3つ、ご紹介します。

▷ニチイ学館のMBO事例

2020年、ニチイ学館は投資ファンドであるベインキャピタルと組み、MBOを実施し、株式を非上場化しました。

このMBOの狙いは後継者への事業の引継ぎ、収益体質を改善させることとされています。

▷幻冬舎のMBO事例

株式会社幻冬舎は、多数の書籍を世に出している出版社です。

元々株式会社幻冬舎は東京証券取引所のジャスダック(当時)に上場をしていましたが、2011年にMBOによって上場廃止を行いました。

MBOの狙いは、ケイマン諸島の投資ファンド「イザベル・リミテッド」からの敵対的買収への対抗*3や電子書籍の普及で変化する出版業界市場へ対応のためと言われています。

*3:MBOによって上場廃止をすることで、敵対的買収を逃れられることから、MBOは敵対的買収への防御策としても活用されます。

▷カルチュア・コンビニエンス・クラブのMBO事例

TSUTAYAの運営で有名なカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC)も2011年にMBOによって上場廃止を行いました。

MBOを行った理由は、インターネット配信普及や利用人口の減少などの市場変化によって、経営戦略の見直しが必要になったためです。経営戦略の見直しを行った場合、短期間では売上の減少や店舗の規模縮小が見込まれることから、株主に迷惑がかかることを避けるためと説明しています。

TOBとは

MBOによって上場会社の株式を取得する場合、「TOB」という手法が用いられるのが一般的です。

TOBとは、対象企業の株式の買付けを「買付期間」「買付価格」「買付予定株数」などを公表して、既存株主から株式を買付けることを指します。

Take-Over Bidを略した言葉で、「株式公開買付」と呼ばれるM&Aの手法の一つです。

金融商品取引法27条の2第1項では、大幅な株主構成の変動を伴う一定の上場株式の買付けにつき、買付者にTOBの実施を義務付けています。上場会社のMBOは、多くの場合TOBの実施義務要件に該当し、株式取得をTOBによって行わなければなりません。

なお、買収対象企業の経営陣の同意を得ないでTOBを仕掛けることを敵対的TOBもしくは敵対的買収といいます。

一方で買収対象企業の経営陣が、その買収について承認している場合は友好的TOBや友好的買収と呼ばれます。

TOBの詳しい手続きは以下の記事でまとめています。

関連記事:TOBの手続きについて解説。公開買付けの実施方法と株主からの応募手順とは?

TOBの事例

具体的なTOBの事例を3つお伝えします。

▷株式会社コロワイドによる株式会社大戸屋ホールディングスへのTOB

2020年7月に株式会社大戸屋ホールディングスに対して、同社の筆頭株主である株式会社コロワイドがTOBを仕掛けました。

株式会社コロワイドは飲食店の「牛角」「かっぱ寿司」を展開している会社です。大戸屋ホールディングスの創業一家が反対したため、敵対的TOBとなりました。

結果、2020年9月にコロワイドは約47%の株式を取得し、大戸屋ホールディングスの子会社化に成功しました。外食業界で敵対的TOBが成立したのは、国内ではじめての事例です。

▷3社によるユニゾホールディングス株式会社へのTOB

2019年7月に中堅不動産会社のユニゾホールディングス株式会社に対して、旅行会社大手のエイチ・アイ・エスが敵対的TOBを仕掛けました。

これに対して、ユニゾホールディングスはホワイトナイトとして、アメリカの投資運用会社であるフォートレスを擁立して対抗しました。

フォートレスが高価格でのTOBを表明したため、エイチ・アイ・エスによる敵対的TOBは不成立となりました。

しかし、結果的にフォートレスによるTOBも買付予定数の下限に満たず不成立となり、その後はユニゾホールディングスの従業員と米ファンドのローンスターが共同で設立した投資会社と、米ファンドのブラックストーンの間での買収合戦に発展しました。

最終的には、2020年4月にユニゾホールディングス従業員によるEBOで決着しました。

▷XTECH(クロステック)株式会社による株式会社エキサイトへのTOB

2018年1月に設立されたXTech(クロステック)株式会社は、2018年9月に検索エンジン事業で有名な株式会社エキサイトへ友好的TOBを行いました。

2018年に設立されたばかりのXTechが1997年に設立されたエキサイトに対してTOBを行うということで、注目を集めました。このTOBは2018年10月に成立し、エキサイトは上場廃止となりXTechの完全子会社となりました。

その後、XTechの元で事業の改革を行い2020年3月期にはエキサイトは過去最高の営業利益を達成しました。

MBOとTOBの違い

| MBO | TOB | |

|---|---|---|

| 用語の着眼点 | 買収の主体(=経営陣) | 買収の方法(=公開買付け) |

| 買収対象となる企業 | 上場企業・中小企業 | 上場企業 |

MBOとTOBの違いを説明します。

前述の通り、MBOは「企業の経営陣が既存株主から自社の株式を取得し、オーナー経営者となること」を指します。これに対して、TOBは「対象企業の発行済株式を買付期間や価格、買付予定株数などを公表して、既存株主から株式を買付けること」を指します。

MBOは、対象会社を買収する主体に着眼した用語です(=「経営陣が」買収する)。一方TOBは、対象会社を買収する方法に着眼した用語です(=「公開買付けによって」買収する)。

また、MBOは上場企業だけでなく、中小企業の事業承継にも使える手法です。対して、TOBが実施されるのは上場企業を対象とする買収のケースに限られます。

まとめ

MBOは現経営者が自社の経営権を取得するため、友好的な買収として従業員から比較的受け入れられやすいことが特徴です。

従業員の雇用を守れる、会社組織を維持できるといったメリットがあり、抜本的な経営改革や、後継者への事業承継を円滑に行う目的で用いられています。