株式交換を検討する際、どのような仕訳をする必要があるのでしょうか。M&Aを検討している企業の状況は様々であり、譲渡企業、譲受企業、またそれぞれの株主はどのように対応すべきかなど、複雑に感じる部分もあります。しかし、オーナー経営者にとってM&Aにおける会計や税務、仕訳などの知識は、会社の将来を考えるうえで重要な情報です。

株式交換は、譲受企業と譲渡企業の株主との取引であるため、基本的には譲受企業と譲渡企業の株主が仕訳処理をする必要があります。譲渡企業にとっては自社の株主が変更されるだけで、資産の変動は発生せず基本的には仕訳の必要はありません。しかし、例外的に、譲渡企業でも仕訳の必要が発生するケースもあります。

本記事では、株式交換を行う際の会計処理や税務処理の区分から、仕訳が必要なケースと仕訳方法について、詳しく紹介します。株式交換を検討している企業や将来的に検討の可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。なお、本記事において会社は株式会社を指すものとし、株式を譲り受ける企業を「親会社」、譲渡する企業を「子会社」と表記します。

▷関連記事:M&Aとは?M&Aの目的、手法、メリットと流れ【図解付き】

年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法

・M&Aの進め方や全体の流れ

・成約までに必要な期間

・M&Aに向けて事前に準備すべきこと

会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!

目次

株式交換の仕訳とは

株式交換とは、会社が発行済株式の全てを既存会社(または合同会社)に取得させることにより、完全な親子会社関係を創設するM&Aの手法の1つです。

中小企業が行うM&Aの一般的な手法としては、株式交換の他に「株式譲渡」が挙げられます。株式譲渡と株式交換の明確な違いは、「株式取得後も株主が資本参加するかどうか」という点です。

株式譲渡では、譲渡企業の株主が現金などと引き換えに株式を譲渡した後、経営から去ることになります。一方、株式交換では、子会社の株主が親会社の株主となるため、親会社の株主として資本参加を続けられます。いずれの場合も、株式交換の当事者である親会社では会計処理が必要となります。

また、株式取得の当事者はどちらの手法においても「株式を取得する会社」と「株式を渡す株主」であり、子会社化する予定の譲渡企業は基本的に対象となりません。

▷関連記事:株式譲渡とは?株式譲渡のメリット、デメリットについて

株式交換の税務と適格要件

株式交換の税務には、「株式交換完全親会社」と「完全子会社」、および「完全子会社の株主」の3者が関与します。完全親会社については、課税関係は生じませんが、「適格」、「非適格」の区分によって、「完全子会社」の株式受け入れ価額の処理が異なります。

「完全子会社」は、合併など他の組織再編行為と整合性をとるため、税務上の適格要件を満たすかどうかが重要となり、これにより課税関係が生まれるかが決定します。従って、適格要件の検討が重要課題となります。

一方、「完全子会社の株主」に対する課税は、適格・非適格ではなく、親会社株式以外の資産を交付されたかどうかで区分します。株式以外の交付がなければ、完全子会社の株式の帳簿価額による譲渡を行ったものとして譲渡損益の計上を繰り延べ、株式以外の交付があった場合は譲渡損益の計上を行います。

完全子会社

| 適格要件 | 適格 | 課税関係は生じない |

| 非適格 | 資産の含み損益を計上 |

完全子会社の株主

| 親会社株式以外の資産 | 交付なし | 完全子会社株式の譲渡による譲渡損益は繰り延べられ、譲渡損益に係る課税が繰り延べられる。株の取得価額は、法人株主であれば完全子会社株式の帳簿価額を、個人株主の場合は取得価額を引き継ぐことになる。 |

| 交付あり | 譲渡損益を計上し、 親会社株式の取得価額は株式交換時の時価となる。 |

会計処理上の株式交換の区分

株式交換を行う場合、会計上では以下の4つの区分に分類されます。

1. 取得

2. 持ち分の結合

3. 共同支配企業の形成

4. 共通支配下の取引

それぞれの区分や評価方法について、詳しく解説します。

1. 取得

「取得」とは、企業が別の企業の株式を取得し、その企業を支配下に置く状態を指します。この時、どちらの企業が取得したのかが明確になっていることが重要です。一般的に、事業規模や議決権の割合などで、どちらが取得企業なのか判断されます。

取得と判断された場合、会計処理には、通常「パーチェス法」が適用されます。パーチェス法は、取得した企業(被取得企業)の資産や負債を、全て時価(公正な市場価値)で評価するという特徴があります。

2. 持ち分の結合

株式交換において、どちらが取得したのかが不明確な際は、「持分の結合」に区分されます。例えば、A社とB社の株式交換において、A社が発行した株式の総額とB社が発行した株式の総額がほぼ同じだった場合、どちらがどちらを支配しているのか判断が難しいケースがあります。事業規模や議決権の割合を見ても、どちらが取得したのか明確でないときは、「持分の結合」として扱われます。

「持分の結合」と判断されたときは、一般的に「持分プーリング法」という会計処理方法が適用されます。この方法では、完全子会社になる企業の負債や資産は帳簿価額で計上されます。

3. 共同支配企業の形成

「共同支配企業の形成」とは、複数の企業が共同で1つの会社を経営し、その会社をコントロールする状態のことです。

具体的には、 複数の企業が、ある1つの会社に出資し、議決権を持つ株式を取得します。出資企業が共同で経営に関する重要な決定を下せる契約を締結し、共同支配が成立します。

以下が、共同支配企業の形成と判断される条件です。

・出資する企業が全て独立している

・出資の対価がその会社の議決権を持つ株式である

・経営を共同支配する契約が出資企業間で結ばれている

会計処理においては、主に「持分プーリング法」という方法が使われます。

4. 共通支配下の取引

「共通支配下の取引」とは、グループ内企業が株式交換をするケースです。共通支配下の取引においても、持分プーリング法に準じた方法で会計処理を行います。

なお、前述した「持分の結合」「共同支配企業の形成」「共通支配下の取引」の3つに関しては、将来的にはパーチェス法で計算する可能性があると言われています。

税務処理上の株式交換の区分

株式交換は、税務上処理の必要有無により、下記の2区分に分類されます。

1. 適格株式交換

2. 非適格株式交換

「適格株式交換」と「非適格株式交換」のどちらに該当するかによって、譲渡損益と繰越欠損金の取り扱いが異なるため、良く確認する必要があります。

それぞれの条件や違いを解説します。

1. 適格株式交換

適格株式交換とは、会社が別の会社を子会社にする際に、税金がかからないようにするための特別な手続きです。

株式交換が法律で定められた一定の条件を満たしている場合、適格株式交換と認められ、税金上の優遇措置を受けられます。

適格株式交換が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下のとおりです。

・完全支配関係あるいは支配関係が継続していること

・株式以外を交付していないこと

・子会社の事業を継続すること

・子会社の従業員を原則として引き継ぐこと

・親会社と子会社の事業が関連していること

・親会社が取得した株式を一定期間保有すること

・親会社と子会社の規模の差が5倍を超えないこと、または株式交換後に1名以上の子会社の役員が退任せず残り続けること

完全支配関係とは、親会社が子会社の発行済株式の全てを保有する状態です。また、支配関係は、親会社が子会社の発行済株式の過半数を保有する状態を指します。

共同事業目的で株式交換を実施する場合は、上記全ての要件を満たす必要があります。ただし、株式交換により完全支配関係を構築するケースにおいては、「完全支配関係あるいは支配関係が継続していること」と「株式以外を交付していないこと」の2つの条件を満たせば、適格株式交換として認められます。

なお、株式交換により支配関係を構築する場合は、「完全支配関係あるいは支配関係が継続していること」「株式以外を交付していないこと」「子会社の従業員を原則として引き継ぐこと」「子会社の事業を継続すること」の4つ全てを満たす必要があります。

1. 非適格株式交換

適格株式交換の要件を満たさない場合、非適格株式交換と判断され、いくつかの点で注意が必要です。

まず、繰越欠損金の扱いについてです。適格株式交換では、完全子会社の繰越欠損金を完全親会社がそのまま引き継げます。つまり、過去の赤字を将来の利益と相殺し、税金を減らすことができます。

しかし、非適格株式交換の場合、この繰越欠損金を引継ぐことは不可能です。そのため、完全子会社に過去の赤字が残っていても、その分を税金から差し引くことができません。

次に、会計処理・税務処理についてです。適格株式交換では、完全子会社に特別な会計処理や税務処理を行う必要はありません。しかし、非適格株式交換では完全子会社が完全親会社に株式を譲渡したとみなされるため、会計処理が必要になります。さらに、完全子会社は株式交換を行った事業年度において、資産の時価評価を行い、その結果に基づいて税金が発生します。

子会社で仕訳が必要なケースと税務処理

株式交換で株式を譲渡し、子会社となった企業では「株主が変わる」以外の変動が起きず、資産や負債には変化がありません。そのため、通常は株式交換における仕訳処理は発生しませんが、例外的に会計処理が必要なケースもあります。子会社において仕訳を切る必要が発生するケースは、以下のとおりです。

株式交換前に自己株式を保有している場合

子会社となる予定の譲渡企業が、株式交換を行う前に自社の株式を保有している場合、株式交換前に自己株式を売却するか、親会社となる会社の株式と交換を行う※1かという選択肢があります。自己株式の売却は株主との間の資本取引のため、売却価額と取得価額との差額はその他資本剰余金として処理します。

合併や株式交換などで企業が結合した場合、自己株式の売却価額はパーチェス法※2に基づいて、親会社である譲受企業の株式時価を採用します。ポイントは、振り替え時点での自己株式の帳簿価額ではないという点です。帳簿価額と時価との差額は「その他資本剰余金」として計上します。

※1 会社法により、子会社は親会社の株式を取得してはならないとされているが、株式交換により自己株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合には、例外的に親会社の株式を取得することが認められている。(しかしその場合も、相当の時期に手放す必要があると定められている)

※2 パーチェス法:合併など企業の結合に際して採用する会計処理方法の1つであり、買収される側の企業の純資産と買収金額の差額を、のれんとして計上する手法のこと。

非適格株式交換に該当する場合

株式交換では、株式取得の対価が譲受企業の株式に限定されているわけではなく、現金で取得することもあります。この場合、株式交換前の子会社に生じた売却益は、原則課税対象になります。ただし、ある一定の要件を満たした場合には、売却益課税の対象になりません。これを「税制適格」といいます。

税務上において非適格である株式交換に該当する場合、株式を譲渡する子会社が保有する一部の資産は、時価評価になります。しかし、会計上は時価による評価を行わないため、税務と会計の帳簿上に一時的な価額差異が発生します。この場合は、税効果会計が適用され「繰延税金資産および負債」の計上が必要となるケースもあります。

▷関連記事:M&Aで必ず知っておくべき「のれん代」を徹底解説

子会社における2パターンの税務処理について

子会社における税務処理は適格株式交換か非適格株式交換かで変わるため、具体的なケースの対応方法とともに解説していきます。

適格株式交換の場合

適格株式交換の場合、株主の異動が生じるだけで、課税関係は生じません。

非適格株式交換の場合

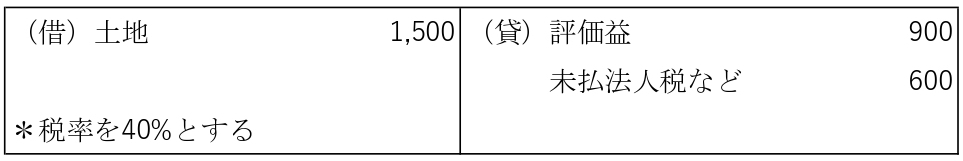

完全子会社が株式交換の直前に有する一定の資産について、時価評価を行います。時価評価の対象は固定資産(土地など)、有価証券、金銭債権および繰延資産などが挙げられます。ただし、各資産の含み損益が完全子会社の資本金額の2分の1以下、または1,000万円に満たない資産であることなどの制限があります。

上記の評価益(または評価損)相当額を、非適格株式交換があった日の属する事業年度の益金(または損金)額に算入します。

具体例

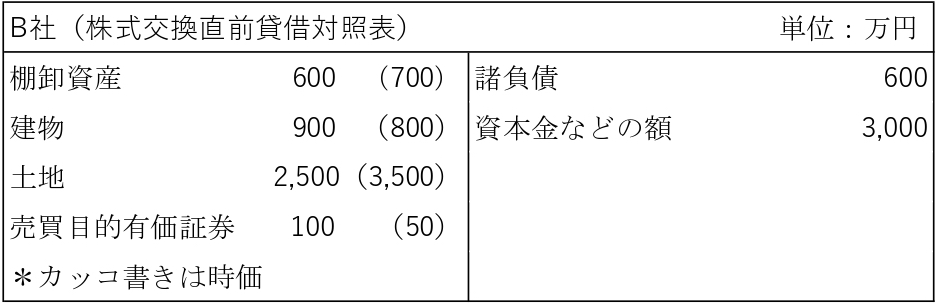

A社を株式交換完全親会社、B社を株式交換完全子会社とする非適格株式交換を行った場合は以下のようになります。

このケースは非適格株式交換であることから、B社は時価評価資産について時価評価を行います。そのため含み益1,500(土地の時価-土地の簿価)が評価益として、株式交換実施日を含む事業年度の所得を構成し、これに対して法人税などの負担が生じます。

上記の具体例では、棚卸資産や売買目的有価証券は、時価評価対象から除外されているため時価評価は不要です。一方、建物については、時価評価の対象であるものの、帳簿価額が1,000万円未満のため、時価評価の対象から除外されています。

子会社の株主の仕訳方法

株式交換において子会社の株主が行う会計処理は、取引前後の投資状況によって異なります。投資状況は交換日までに取引が継続しているか、またはすでに清算されているかによって判定されます。株主側で行う仕訳は「株式交換後の支配状況」と「受取対価の種類」に応じて、以下のように分類されます。

1. 受取対価が現金などの財産のみである場合

子会社の株主が株式交換によって得た受取対価が、現金や不動産などの財産のみである場合、投資は続いていないものとして、原則取引は清算されていると認識されます。子会社の株式の適正な帳簿価額と、株主が現金などの財産を受け取った時価との差額は「交換損益」とみなし、個別財務諸表に計上することが可能です。

2. 受取対価が株式のみである場合

株式交換で株主が受け取った対価が株式のみの場合は、親会社を通じて子会社へ投資を続けており、投資は継続されていると認識されます。この場合は、原則として交換損益は認められず、交換対象の株式は簿価がそのまま引き継がれるため、会計処理における仕訳の必要はありません。

例外として、株式交換を行う前に、子会社が関係会社(子会社や関連会社)※3であった状態から株式交換を行い、交換後の親会社が関連会社に該当しない場合には、投資が清算されたと認識されます。投資が精算されたとみなされた場合、譲受企業の株式取得を時価で行ったものとして、交換損益の計上が認められます。

交換損益計上の流れとしては、株式交換の対象になった株式が消滅した後、新株として新たに交付された株式を時価で評価し、計上された親子会社双方の差額を交換損益とすることができます。

※3 関連会社:発行済株式総数の20~50%を実質的に所有して継続的で協力的な関係にあるとともに、支配関係にある会社。

3.受取対価が現金などの財産と株式の場合

株主が株式交換で受け取った対価が現金などと株式の両方ある場合でも、対価に財産が含まれていれば投資が清算されていると認識され、交換損益として認められるケースもあります。親会社の将来性を見込んで、現金や資産の受け取り以外に株式も受け取りたい場合、交換損益の判定について専門家に確認することをおすすめします。

株主の税務処理(親会社の株式のみ交付)

完全子会社株式の譲渡対価が、完全親会社株式または完全支配親会社株式(完全親会社を100%支配する会社の株式)のいずれか一方の株式のみであるときは、完全子会社株式の譲渡損益は繰り延べられます。この場合、株の取得価額は、法人株主であれば完全子会社株式の帳簿価額を、個人株主の場合は取得価額を引き継ぐことになります。

この場合、次の3公式が成り立ちます。

・株式交換完全子会社の株主には、みなし配当課税は発生しません。

・株式交換完全子会社株式の譲渡損益課税も生じません。

・適格株式交換により交付を受けた株式交換完全親法人株主の取得額は、法人の場合、旧株式交換完全子法人株式の帳簿価額(個人株主の場合は取得価額)を引き継ぎます。

一方、金銭などの交付を受けた場合は、譲渡損益を計上し、親会社株式の取得価額は株式交換時の時価となります。

具体例

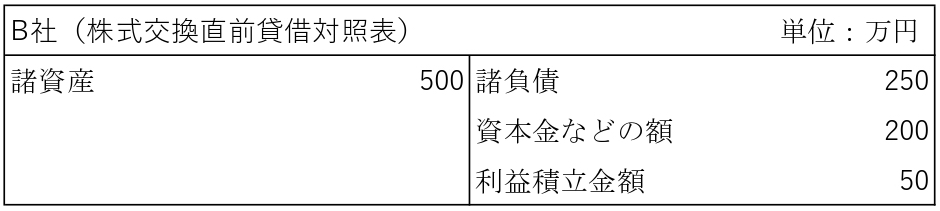

以下、具体例を紹介します。

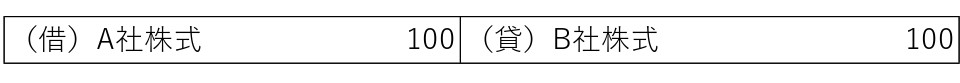

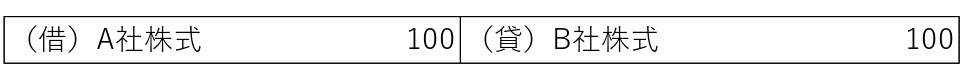

1)A社はB社と適格株式交換を行った。株式交換による対価はA社株式のみである。B社の株主であるX社は、B社株式を帳簿価額100で保有している。

株式交換に該当することから、X社にみなし配当課税は生じません。また、X社に対して交付する株式交換の対価がA社株式のみであるため、X社に株式譲渡損益課税も生じません。この場合、X社におけるA社株式の取得価額は、B社株式の帳簿価値100を引き継ぐこととなります。

なお、B社の株主が個人であっても、法人株主の場合と同様、みなし配当課税および株式譲渡損益課税はありません。

2)B社(株式交換完全子会社)は、A社(株式交換完全親会社)と非適格株式交換を行った。A社はB社に対し、A社の株式のみを交付する。B社の株主C社におけるB社株式の簿価は100。

株式交換の対価が株式のみであるため、譲渡損益は認識しません。

株主の税務処理(親会社の株式の他にも交付)

次に、親会社の株式以外に金銭などを交付している完全子会社の株主の税務処理について解説します。

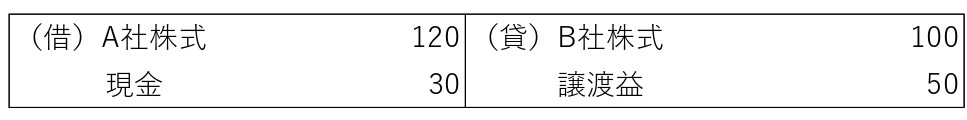

1)B社(株式交換完全子会社)は、A社(株式交換完全親会社)と非適格株式交換を行った。A社はB社に対し、A社株式(時価120)と現金30を交付した。B社の株主C社におけるB社株式の簿価は100。

株式交換の対価に現金が含まれているため、譲渡益50(A社株式時価120+現金30-B社株式簿価100)を認識します。

まとめ

株式交換における会計処理を任せられる優秀な社員がいたとしても、仕訳や帳簿に計上される数字は、最終的に経営者が責任を負うものとなります。経営者の方針や日々の経済活動は会計処理に反映され、数字という明確な情報となるのです。

株式交換は100%子会社化できる手法として採用しやすいものですが、株主との利害関係や受取対価の目的によっては、手続きが煩雑となる可能性もあります。経営者が自社の仕訳を理解し、社内の会計処理を逐一把握すればベストな選択が可能となります。

会社の将来にとってよりよい選択肢を選び、株式交換における最適なプランを実行するために、様々なケースを扱う専門のアドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。