事業承継と事業継承は似た言葉ですが、この2つは意味が異なるため、違いを理解したうえで正しく使い分ける必要があります。正しい使い分けができないと、事業承継について調べたり社内で議論したりする際、誤解が生じる可能性があります。

本記事では、事業承継と事業継承の違いや事業承継を成功させるためのポイント、事業承継の最新動向を解説します。

年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法

・M&Aの進め方や全体の流れ

・成約までに必要な期間

・M&Aに向けて事前に準備すべきこと

会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!

目次

事業承継とは、有形・無形に関わらず会社の全てを引き継ぐこと

事業承継とは、会社の経営権や財産を後継者に引き継ぐことです。引き継ぐ財産には有形のものだけでなく無形のものも含まれます。

・有形の資産:株式や資金など

・無形の資産:企業理念や技術、ノウハウなど

▷事業承継と事業継承の意味の違い

「承継」と「継承」の違いは引き継ぐ対象です。「承継」は「前代の精神・事業などを受け継ぐこと」を指しますが、一方の「継承」は「前代の権利・財産などを受け継ぐこと」を指します。

ただし、これらの言葉の使い分けが日常的に明確に区別されることは少なく、曖昧に使われることも多いのが実情です。

事業を引き継ぐ際は、権利や財産といった具体的なものに加え、企業理念や経営ノウハウ、事業への想いなど抽象的・包括的な要素を引き継ぐ必要があります。そのため、「事業承継」と表現されるのが一般的です。法律用語では、「中小企業経営承継円滑化法」のように「承継」が正式な表現として採用されています。このことからも、「事業承継」という表現が広く一般的に使用されていることがわかります。

本記事では、事業承継に統一して各項目を解説します。

事業承継を構成する3つの要素

事業承継の主な構成要素は以下の3つです。

①経営権の承継

② 財産の承継

③無形財産の承継

各構成要素について詳しく解説します。

▷①経営権の承継

事業承継では、会社の経営を執り行う権限である「経営権」を後継者に引き継ぎます。

経営権の承継方法は、後継者が代表取締役に就任する場合や株式の一定割合以上を取得する場合など、ケースによって様々です。

株式会社において後継者が代表取締役に就任して会社の経営を執り行う場合は、取締役会・株主総会での決議や法務局での登記を経て代表取締役を後継者に交代します。

また、創業者など少数の株主が株式を保有して経営権を有しているオーナー企業では、後継者に株式を譲渡して経営権を承継するケースが見られます。経営権に関する法律上の明確な定義はありませんが、過半数の株式を有していれば経営権があるとみなされるとが一般的です。重要な決議をスムーズに行えるように、3分の2以上の株式を経営者が保有することもあります。

個人事業主が後継者に事業を引き継ぐケースでは、個人事業に必要な資産を譲渡などの方法によって後継者に引き継ぎ、その資産を使って後継者が事業を行うことで経営権も実質的に引き継ぐことになります。

会社の事業承継とは違い、個人事業では株式譲渡などによる承継はできません。そのため、個人事業を承継する際は、現経営者の廃業と後継者の開業手続きが必要となります。

▷②財産の承継

事業承継では、事業をするうえで必要な「財産」を後継者に引き継ぎます。引き継ぐ財産の種類は、株式や事業用資産(設備・不動産)、資金(運転資金)など、ケースによって様々です。

代表取締役への就任や株式の譲渡によって後継者が経営権を取得する場合は、経営権を取得すれば会社の財産で経営を行えるようになり、財産も自動的に引き継がれます。そのため、財産承継に伴う手続きを、別途行う必要はありません。

一方、オーナー企業の経営者が、会社の財産を個人的に所有していたり個人事業主が自身の財産を使って事業を行っていたりする場合は、事業用財産を財産ごとに後継者へ引き継ぐ必要があります。

贈与や売却などの方法で財産を承継する場合は、後々トラブルにならないように、売買契約書などの契約書を作成することが一般的です。

承継の方法や財産の金額によっては、財産の承継時に贈与税や相続税、所得税などの税金がかかる点にも注意が必要です。ケースによっては、多額の納税が必要になります。承継方法の違いによる税金の種類や税額をあらかじめ確認して、税金を問題なく支払えるか事前に確認しましょう。

▷③無形財産の承継

経営理念や技術、ノウハウ、取引先との信頼関係や人脈、商標権・特許権など、事業承継では「無形財産」も引き継ぎます。無形財産の承継は、すぐにできる場合とそうでない場合があるため、後継者への引き継ぎは計画的に進めることが大切です。

例えば、事業承継に伴い従業員は変わらずに経営者のみ交代する場合は、従業員が持つ技術やノウハウは経営者交代後も引き継がれます。

しかし、オーナー企業や中小企業では、経営者が経験を積む中で身に付けた経営ノウハウや個人的に築き上げた取引先との信頼関係など、経営者自身の強みを活かして経営を行っているケースが少なくありません。このような場合、後継者教育や新しい経営者と取引先との信頼関係の構築を、時間をかけて進める必要があります。

また、中小企業では事業を円滑に進めるために、従業員との信頼関係の構築が特に重要です。後継者は承継する企業の強みや経営理念を理解して、従業員と信頼関係を築けるよう、働きかける必要があります。

事業承継の種類とメリット・デメリット

事業承継の主な種類は以下の3つです。

・親族内承継

・親族外承継(従業員承継)

・M&Aを活用した事業承継

各事業承継方法の概要やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

▷親族内承継

「親族内承継」とは、経営者自身の子供や配偶者、兄弟などの身内に事業を引き継ぐことを指します。

従業員承継やM&Aによる事業承継とは違い、親族内承継では早くに後継者を指名できるため、事業承継に向けた準備期間を十分に確保できます。事業承継時の相続税対策などもしっかり検討できるのが、親族内承継のメリットです。

ただし、後継者候補が親族内に複数いる場合、後継者争いが起きる可能性があるというデメリットもあります。また、近年では子供が事業承継を断るケースや子供がいないケースも増えており、親族内承継ができない場合もあります。

▷親族外承継(従業員承継)

「親族外承継(従業員承継)」とは、会社の役員や事業に携わる従業員など、親族以外の社員に事業を引き継ぐことを指します。

これまで会社で働いてきた社員が後継者になれば、会社の理念や社風、実務などに理解があるため、スムーズに引き継ぎを行うことができます。また、親族内承継よりも広い範囲で後継者候補を探せる点や、社内から後継者を指名すれば社員から受け入れられやすいという点も、メリットです。

一方、デメリットもあります。親族内承継と違い、親族外承継では株式譲渡が一般的なため、後継者候補は株式を取得する資金を用意しなければなりません。また、後継者候補の社員が複数いる場合、社内で後継者争いや派閥争いが起き、後継者に選ばれなかった派閥の役員や従業員が離職する可能性もあります。

▷M&Aを活用した事業承継

「M&Aによる事業承継」とは、M&Aによって他の会社に事業を譲渡して引き継ぐことを指します。親族や社内に後継者候補がいない場合でも、M&Aを活用して事業承継を行えば事業を存続して従業員の雇用を守ることができます。

社外から後継者を探すため、引き継ぎ先を限定する必要がなく適任者を見つけやすい点や、現経営者が持つ株式を後継者や後継企業に売却できれば現経営者は売却益を得られる点などがメリットです。引き継ぎ先は自社よりも規模が大きい企業になる場合が多いため、従業員の安定雇用や、引き継ぎ先とのシナジー効果による事業の活性化も期待できます。

一方、譲渡側企業の企業理解や従業員への説明が不十分だと、技術やノウハウを持っている既存の従業員が辞めてしまい、承継後の事業が円滑に進まない可能性もあります。M&Aの交渉が決裂するリスクや、希望額で売却できない可能性がある点にも注意が必要です。

事業承継を行うときの手続きの流れ

事業承継は以下の流れで進めます。

1. 会社の現状把握

2. 後継者やM&A仲介会社の選定

3. 事業承継計画の策定、後継者教育の実施

4. 社内での事業承継計画の公表・関係者への説明

5. 事業承継の実施

事業承継によって後継者に事業を引き継ぐためには、会社の現状や課題を把握したうえで最適な事業承継の方法を選択し、最適な人物を後継者に指名する必要があります。親族や社内に後継者候補となる人材がいるか確認し、

適任者が見つからない場合はM&Aによる事業承継の検討も必要です。

事業承継を円滑に進められるように、事業承継計画では承継の時期や方法、後継者教育の方針や実施時期などを具体的に定めます。事業承継に伴う親族間での相続トラブルや社内での混乱を避けるため、社員や親族などの関係者には適切なタイミングで事業承継について説明して理解を得ることが大切です。

事業承継を実施する時期になったら、株式譲渡や代表取締役交代などの手続きを行い、後継者に経営権や事業用財産などを引き継ぎます。

事業承継の動向

近年は政府が事業承継を推進していることもあり、事業承継の件数自体は増加傾向にあります。ただし、事業承継の方法を見ると以前とは傾向に違いが見られます。

以前は親族内承継が一般的でしたが、近年は親族外承継やM&Aのような第三者への承継の割合が高まっています。帝国データバンクの調査では、2020年から2024年(速報値)で「同族承継」が39.3%から32.2%へと減少しているのに対し、「内部昇格」は31.9%から36.4%に、「M&Aほか」は17.2%から20.5%に、それぞれ増加しています。

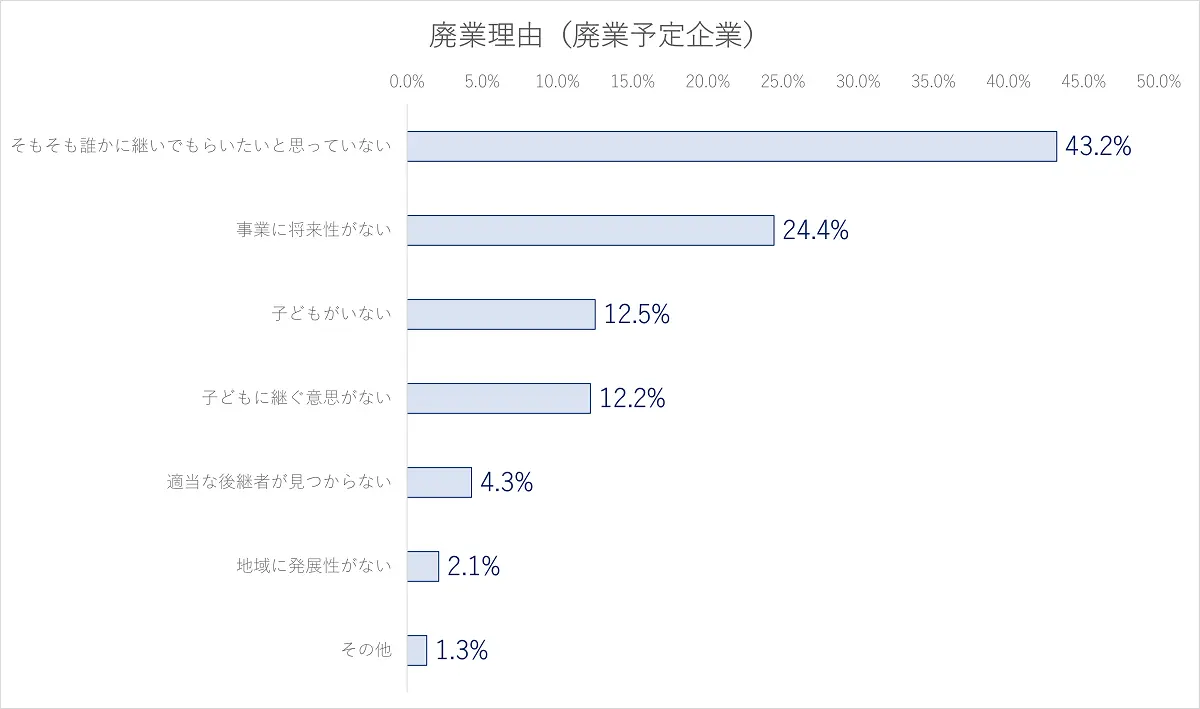

背景にあるのは後継者不足の問題です。日本政策金融公庫総合研究所の調べでは、後継者難による廃業は「子供がいない」「子供に事業を継ぐ意思がない」「適当な後継者が見つからない」の割合が28.4%になっており、後継者問題の深刻化を物語っています。

▷M&Aを活用した事業承継が増加傾向

先述したように、事業承継の動向として、親族外承継やM&Aの活用が増加傾向にあります。

特に、M&Aの活用による事業承継の増加が目立ち、M&Aに取り組んでいる中小企業の数は年々増加しています。中小企業庁によれば、2022年に国内で4,000件を超えるM&Aがありました。

M&Aを活用した事業承継の増加理由としては、後継者不在でも事業を引き継ぐことができて後継者問題を解決でき、事業や従業員の雇用を守れることが挙げられます。

・関連記事:M&Aとは?意味・流れ・手法・費用など基本をわかりやすく解説

▷中小企業庁による支援の強化

事業承継の増加に影響していることの1つが、国の行政機関である中小企業庁による支援の強化です。

中小企業庁は、2017年に事業承継ガイドラインに基づいて、事業承継5ヶ年計画を策定して実行するとともに、その後も時代の変化にあわせてガイドラインの改訂を行い、中小企業の事業承継に関する様々な支援策を講じています。

中小企業の事業承継・M&Aに関する主な支援策は以下のとおりです。

・事業承継診断による事業承継・引継ぎの課題の発掘、連携支援

・事業承継・引継ぎ支援センターでの事業承継相談、M&Aに係るマッチング支援

・事業承継税制による事業承継時の相続税・贈与税の納税猶予

・事業承継・引継ぎ補助金によるM&A費用負担の軽減

これらを軸に、中小企業庁では様々な形で事業承継の支援を行い、事業承継の推進を図っています。

事業承継を成功させるポイント

事業承継を成功させるためには様々な視点で検討を行う必要があり、会社法などの法律や税金などの専門的な知識が必要になります。事業承継を成功させるために押さえておきたい主なポイントは以下の3つです。

・早い時期から準備を始める

・国の支援施策を利用する

・信頼できる専門家を見つける

それぞれのポイントについて解説します。

▷早い時期から準備を始める

早い時期から事業承継に向けて準備をすることで、事業承継が成功する可能性が高くなります。事業承継を行うまでには、承継方法の検討や相続・税金の問題など、考えることやすべきことが多岐にわたる他、後継者の育成や選定などでは長い準備期間が必要になります。

「後継者の成長が不十分な状態」「準備不足の状態でM&Aの実施」など、準備が整っていない状態で事業承継を無理に推し進めて失敗しないように、時間をかけて計画的に進めることが大切です。

▷国の支援施策を利用する

事業承継では、株式などの承継に伴って贈与税・相続税などの税金がかかる場合や、事業承継後の設備投資や専門家を雇う費用などで多くの資金が必要になる場合があります。

これらの事業承継にかかる費用を抑える方法として、国の支援施策を利用することが効果的です。例えば、「事業承継・引継ぎ補助金」を活用すれば、M&Aを実施する際の専門家活用費用や事業承継・引き継ぎ後の設備投資・販路開拓、設備廃棄費用などの支援を受けられます。

国の支援施策には、承継方法別(親族内承継、親族外承継、M&Aの活用)に活用できる支援施策があるため、利用できる制度がないか、中小企業庁のホームページで確認してください。

▷信頼できる専門家を見つける

事業承継には、相続や法律に関する内容、様々な契約の締結など、多岐にわたる専門知識が必要です。

事業承継に必要な手続きを自ら行うのは非常に難しいため、弁護士や公認会計士をはじめとした士業やM&A仲介会社などの専門家に委任することが一般的です。

M&Aによる事業承継を検討する場合は、M&A仲介会社に相談すれば売却先企業の選定からM&A成立に向けた交渉や契約締結のためのサポートまでまとめて依頼できます。

弁護士や公認会計士を個別に自社で探して依頼するケースと違い、M&A仲介会社から必要に応じて専門家の紹介を受けることができ、M&A成立に向けた各フェーズで必要なサポートを受けられます。事業承継を検討中の方はfundbookにお気軽にご相談ください。

まとめ

近年、事業承継の件数は、政府の支援も影響して増加傾向にあります。中でも、後継者問題の観点からM&Aでの事業承継の増加が目立ちます。事業承継は事業継承とは違い、形のないものを含めた全てを承継するため、引き継ぐ要素が多くなることから、計画的に準備を行う必要があります。

また、事業承継には高い専門性と幅広い知識が必要です。事業承継を成功させるためには専門家のサポートを受けることをおすすめします。

fundbookでは、幅広い知識と豊富な経験を持ったアドバイザーが在籍しています。事業承継を検討中の方はfundbookへご相談ください。

・fundbookのサービスはこちら(自社の譲渡を希望の方向け)

・fundbookのサービスはこちら(他社の譲受を希望の方向け)