EC業界はICT技術の発達やスマートフォンの普及を受け、市場規模が拡大を続ける分野です。家電や映像、音楽などの各分野でEC化率が進み、消費者の購買行動は変化しています。

EC業界では、市場規模の拡大に伴いM&Aも活発に行われています。業界再編や売上拡大、自社事業のEC化などがM&Aの主な目的です。本記事では、EC業界の現状やM&Aの動向を解説します。EC業界のM&A事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

企業価値100億円の企業の条件とは

・企業価値10億円と100億円の算出ロジックの違い

・業種ごとのEBITDA倍率の参考例

・企業価値100億円に到達するための条件

自社の成長を加速させたい方は是非ご一読ください!

EC業界の現状

EC業界は、電子商取引(Electronic Commerce)を取り扱う分野です。経済産業省の調査では、ECは「インターネットを利用して、受発注がコンピュータネットワークシステム上で行われること」を要件に定義されています。

近年、ICT技術の発達やスマートフォンの普及などにより、特にBtoC(企業対消費者取引)分野でEC市場は急成長を遂げました。

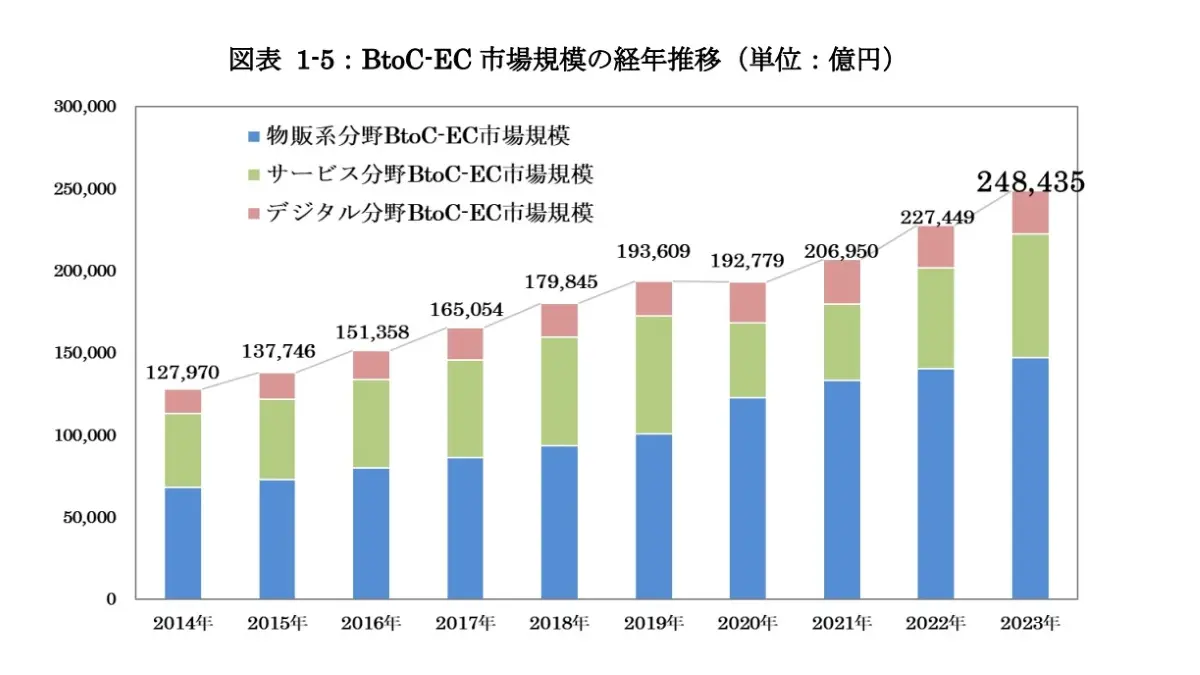

経済産業省が公表した「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」によると、2023年の国内 BtoC-EC市場規模は24兆8,435億円です※。2014年の12兆7,970億円と比較すると、約10兆円以上伸びています。

近年の国内BtoC-EC市場は、オンライン接客や実店舗のショールーミング化など、ECと実店舗の融合が特徴です。特に新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、非接触型の購入スタイルであるECの利用は拡大しています。

分野別で異なるEC業界の市場規模

BtoC-EC市場は、大きく物販系分野とサービス系分野、デジタル系分野の3つに分けられます。それぞれの市場規模は次のとおりです※。

| 分野の名称 | 市場規模 |

| 物販系分野 | 14 兆 6,760 億円 |

| サービス系分野 | 7 兆 5,169 億円 |

| デジタル系分野 | 2 兆 6,506 億円 |

物販系分野は、食品や飲料、生活家電やAV機器、書籍や化粧品など、商品の売買に関する分野です。日本のBtoC-EC市場は物販系分野が占める割合が大きく、全体の約60%を物販系分野が占めています。

また、近年大きな成長を見せている分野がサービス系分野です。サービス系分野は旅行サービスや飲食サービス、チケット販売やフードデリバリーサービスなどの役務を提供する分野であり、市場規模は前年比で約22%増加しています。

デジタル系分野には、電子書籍や動画・音楽配信サービス、オンラインゲームなどが分類されます。デジタル系分野のBtoC-EC市場は前年比約2%の増加で、市場規模は2兆6,506億円です。

EC業界のM&A動向

国内全体のM&Aが増加傾向にある中、EC業界でも活発にM&Aが実施されています。EC業界のM&A動向を解説します。

業界再編に伴うM&Aが増加

EC業界では、大手EC企業を中心に業界再編が進んでいます。最近の代表的な事例では、2019年のZOZOTOWNとLINEヤフー株式会社の資本業務提携が挙げられます。有力なプラットフォームや資金力を持つ企業が中小企業を取り込むことで、競争力の強化を図る動きが活発になっています。

異業種間のM&Aが多数

EC業界は、アパレルや食品、家具や家電、衣料など、異業種からのM&Aが多い点が特徴です。近年、実店舗からECへと移る消費者の購入行動に対応するべく、様々な業種がEC業界の企業をM&Aする事例が見られます。クロスセルによる売上向上、仕入れや配送の共同化によるコスト削減なども目的の1つです。

小規模ECサイトのM&Aも活発化

近年、オンライン上でマッチングを行える「M&Aプラットフォーム」のサービスが増加しました。以前は小規模事業者が運営するECサイトの譲渡先探しにハードルがあったものの、近頃はM&Aプラットフォームを通じて譲渡先・譲受先をスムーズに探せる環境が整いつつあります。

実際、M&Aプラットフォームには小規模ECサイトの案件も多数出されており、インターネットを活用したM&Aが実施されています。

ベンチャー企業のイグジットとしての活用

イグジットとは、経営者が株式を売却し、投資した資本の回収や創業者の利益を得ることです。

日本でECの普及が始まったのは2000年代からであり、製造業や流通業、金融業と比較すると新しい業界です。参入ハードルが比較的低く、ベンチャー企業やスタートアップ企業などの新興企業も多く存在します。

M&Aを活用したイグジットは、IPO(新規公開株式)と比べて費用や時間、労力がかかりません。EC業界では、回収した資本で新たに起業を考える経営者も多く、イグジットの手法としてM&Aが選ばれる場合があります。

▷関連記事:IPOとは?M&Aとの違いやイグジットの手段としてのメリットとデメリット

EC業界のM&A事例

EC業界では、株式譲渡や資本業務提携を含め、広義のM&Aが複数実施されています。以下ではEC業界のM&A事例を紹介します。

ヤフー株式会社による株式会社ZOZOの子会社化

2019年9月、ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)は、株式会社ZOZOに対する株式公開買付けを発表しました。その後、ヤフー株式会社は株式会社ZOZOの株式の50.1%を取得し、連結子会社化しました。

ヤフー株式会社は「Yahoo!ニュース」や「Yahoo!ショッピング」など、インターネットに関連する幅広い事業を展開する企業です。2013年からは「eコマース革命」の経営戦略を打ち出し、EC分野の事業を強化しました。

株式会社ZOZOの連結子会社化は、EC事業のさらなる拡大の一環です。日本でも規模の大きいファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOを傘下に加えることにより、シナジー効果の享受やEC事業の強化を目指しています。

楽天株式会社と日本郵政株式会社の資本業務提携

2021年3月、楽天株式会社と日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社が楽天株式会社の第三者割当増資を引き受けることにより、資本業務提携を行いました。

楽天株式会社と日本郵政株式会社の業務提携は、ECだけでなく、物流やモバイル、DXや金融など多岐にわたります。ECやDXで強みを持つ楽天株式会社と、郵便局を基盤として物流や金融のインフラを持つ日本郵政株式会社の提携により、シナジー効果の獲得を図りました。

株式会社セブン&アイ・ホールディングスとアスクル株式会社の業務提携

2017年7月、株式会社セブン&アイ・ホールディングスはアスクル株式会社との業務提携に基本合意しました。

セブン&アイ・ホールディングスはコンビニエンスストアや総合スーパーを運営する企業であり、ITサービスの拡充にも取り組んでいました。ECサイト「LOHACO(ロハコ)」を展開するアスクル株式会社との協働によって、ECサイトの開発・運営の効率化を目指した施策です。

株式会社ecbeingとメグリ株式会社の資本業務提携

2024年12月、株式会社ecbeingはメグリ株式会社と資本業務提携に合意したことを発表しました。

株式会社ecbeingは、幅広い業種・業態に対応するECサイト構築プラットフォーム「ecbeing」を販売する企業です。また、メグリ株式会社は、企業のアプリ開発をサポートするマーケティングプラットフォーム「MGRe(メグリ)」を提供する企業です。

株式会社ecbeingは、MGReで構築するアプリにより実店舗とECサイトの連携を図ります。オンラインとオフラインの購買行動をシームレスにつなぎ、消費者の購買体験を向上することを目的としています。

株式会社G-7ホールディングスによる株式会社新流の子会社化

2024年11月、株式会社G-7ホールディングスは株式会社新流の株式を100%取得し、子会社化することを取締役会で決議しました。

株式会社G-7ホールディングスは、一般の消費者からプロの業者まで利用できる「業務スーパー」を中心に、自動車関連事業や食品事業などを経営する企業です。また、株式会社新流は、腕時計やペット用品のEC販売を運営しています。

株式会社G-7ホールディングスは、株式会社新流の持つEC販売のノウハウとのシナジーによって、EC事業を拡大する予定です。

GMOメイクショップ株式会社によるanect株式会社の子会社化

2024年10月、GMOメイクショップ株式会社はanect株式会社の株式を100%取得し、子会社化しました。

GMOメイクショップ株式会社は、ECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」を始め、企業が構築するECサイトに対する総合的なソリューションを提供する企業です。anect株式会社のモバイルアプリ技術やプラットフォームを活用し、自社のEC事業を推進する目的でM&Aを実施しました。

まとめ

EC業界では、大手企業による業界再編、同業種間や異業種間での業務提携を始め、M&A件数の増加が見られます。EC市場は拡大を続けており、今後も経営戦略の一環としてM&Aは活発に行われる見込みです。近年は、小規模なM&A案件も増加傾向にあります。

fundbookは、全国約25,000社の豊富な譲受企業ネットワーク、業界に特化した専門チーム、高度な知識を有する専門家により、M&Aの実施をサポートします。EC業界のM&Aをご検討の方は、ぜひfundbookまでご相談ください。