近年、自動車業界では「CASE」と呼ばれる技術的な大変革が進行中です。「100年に1度」とも形容される変革への対応に苦慮している企業も多いのではないでしょうか。

自社の経営に対して悩みを抱えている場合は、市場環境変化への対応のための手段としてM&Aの実施を検討してみてはいかがでしょうか。M&Aを実施すれば、他社の技術やノウハウなどを取り入れ、事業拡大することが可能です。

本記事では、自動車関連業界のM&A動向、市場規模や買収・売却事例などを詳しく解説します。M&Aを成功させるためのポイントや今後の展望も紹介するので、自動車関連事業を営んでいる経営者の方は、ぜひ参考にご覧ください。

目次

自動車業界の特徴・動向

M&Aを進めるのであれば、まずは自動車業界の動向を正しく把握しておきましょう。

近年、自動車業界に「CASE」と呼ばれる技術革新の波が到来しています(詳細は後述)。自動車のEV化(=省エネ電力やEVを普及させ、車の移動を脱炭素化する取り組み)によって、「部品点数(部品の数)について、エンジン車が約3万点であるのに対し、EV車は約2万点にまで減少する」と指摘されています。このような流れで産業構造が大きく変化しつつあり、M&Aで業態転換を行う企業も少なくありません。

なお、自動車業界に含まれる企業は、メーカーや販売会社だけではありません。メーカーに部品を供給する会社や販売された自動車の整備を実施する会社など、幅広い企業が含まれます。

自動車関連の業種・代表的な企業

自動車の製造・販売などには、数多くの企業が関与しています。下表に、自動車に関連した主な業種をまとめました。

| 業種 | 概要 |

| 自動車部品製造業 | 自動車の製造に必要な部品を生産・供給する |

| 自動車製造業(メーカー) | 部品製造業者から供給される部品を用いて完成車を製造する |

| 自動車販売業 | 完成した自動車を消費者に販売する役割を担う |

| 自動車整備業 | 自動車の定期的なメンテナンスや修理を担う |

| 中古車・自動車用品関連の業種 | アフターマーケットで中古車やカー用品を販売する |

以下、各業種の特色や代表的な企業を紹介します。

自動車部品製造業

自動車部品製造業は、自動車の製造に必要な部品を生産・供給する業種です。自動車部品製造業は主にTier1(ティアワン)~Tier3という以下の階層構造が形成されています。

・Tier1:自動車メーカーと直接取引を行い、主要なシステムなどを供給する会社

・Tier2:Tier1企業に半導体や特定の電子部品を供給する会社

・Tier3:Tier2企業に素材や基礎部品を供給する会社

なお、国際的な規模で部品を供給するTier1企業(デンソーなど)は、「メガサプライヤー」とも呼ばれます。

自動車製造業(自動車メーカー)

自動車製造業(自動車メーカー)は、自動車部品製造業者から供給される部品を用いて完成車を製造する業種であり、自動車関連産業の中心的な存在です。

日本の代表的な自動車メーカーとしては、トヨタ・日産・ホンダなどが挙げられます。

自動車販売業

自動車販売業は、完成した自動車を消費者に販売する役割を担う業種です。「自動車ディーラー」とも呼ばれ、後述する「自動車整備業」を兼業するケースも少なくありません。整備業も兼業している場合は、販売・定期点検・メンテナンスをトータルで取り扱うことがあります。

自動車販売会社は、特定のメーカーと特約店契約を結び、そのメーカーの車種のみを販売するディーラーが多いです。

自動車整備業

自動車整備業は、自動車の定期的なメンテナンスや修理を担う業種です。カーナビやETC機器の取り付けなども実施する場合もあります。

なお、整備業だけに専念するケースの他、ディーラー・カー用品店・ガソリンスタンドなどが整備業を兼業するケースもあります。

中古車・自動車用品関連の業種

中古車販売業やカー用品販売業など、自動車アフターマーケット(新車販売後の市場)に関連した業種も、自動車関連産業に含まれます。

中古車・自動車用品関連業は近年、市場規模が安定的に推移していますが、今後も利益を出し続けるためには「所有から利用へ」という消費者意識の変化に対応する必要があります。既存顧客をつなぎとめつつ、新規に顧客を獲得していくために、M&Aを実施して他社のノウハウを吸収するケースもあります。

自動車業界の市場規模(生産・販売動向)

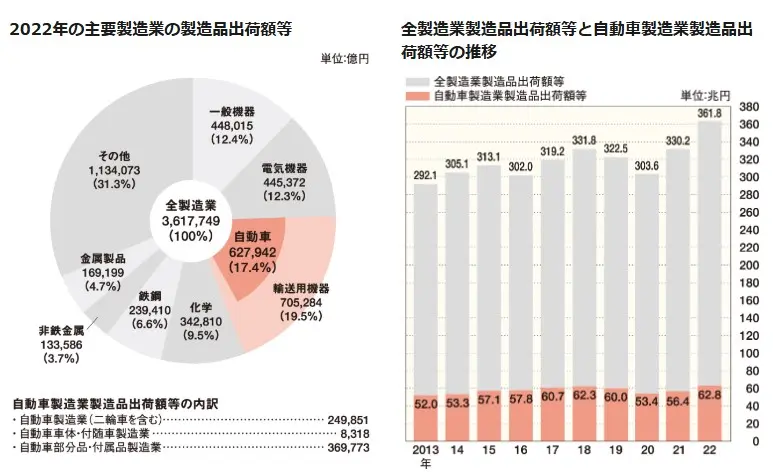

一般社団法人 日本自動車工業会が報告した「基幹産業としての自動車製造業※1」のデータによると、直近2022年の日本における自動車製造業の製造品出荷額は前年より11.4%増の62兆7942億円でした。また、全製造業の製造品出荷額等に占める自動車製造業の割合は17.4%で、機械工業全体に対して占める割合は39.3%という結果でした。

さらに、自動車製造業製造品出荷額の推移を見てみると、2013年の52兆円から2022年までの約10年間でおよそ10兆円増加しており、増加傾向を示しています。

また、経済産業省が発表した「自動車分野のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について※2」の調査結果では、2023年に日本国内で売れた自動車の94%は、日本のメーカーが生産・販売したものであるということが明らかになっており、北米や中東・アフリカなどの世界市場でも約30~50%弱の割合を占めています。自動車業界の市場規模は大きく、日本および世界の経済にとって重要な存在です。

※1 一般社団法人 日本自動車工業会「基幹産業としての自動車製造業」

※2 経済産業省 2024年8月6日製造産業局商務情報政策局「自動車分野のカーボンニュートラルに向けた 国内外の動向等について」

自動車業界のM&A動向(買収・売却の具体的事例・案件)

自動車業界では、近年、市場環境の変化に対応するため、M&Aを実施する企業が増加しています。ここでは、以下に示す6つの事例をピックアップして紹介します。

1. 自動車部品製造業者による表面処理会社のグループ化(株式会社秋葉ダイカスト工業所)

2. 加工機メーカーをグループ化し、他業界にも展開(大野精工株式会社)

3. 金型メーカーをグループ化し、既存事業を強化(ゼノー・テック株式会社)

4. 金型製作の内製化により、コスト削減を実現(株式会社カサイ製作所)

5. 冶具・金型メーカーをグループ化し、他分野にも進出(株式会社たかふね工業)

6.新たな自動車整備者とのネットワークを構築による収益向上化(株式会社オートバックスセブン)

M&Aを検討している企業の経営者や担当者は、ぜひ参考にしてください。

M&A事例①自動車部品製造業者による表面処理会社のグループ化

2012年、自動車部品製造業者の株式会社秋葉ダイカスト工業所は、株式会社エム・ケー・サイエンス(長野県)をM&Aによって買収し、グループ化しました。

群馬県高崎市に本社を置く株式会社秋葉ダイカスト工業所は、アルミ・亜鉛合金ダイカストによる自動車部品などの製造事業を営む企業です。一方、株式会社エム・ケー・サイエンスは自動車などの金属・プラスチック部品の表面塗装を手掛ける企業です。

当時、秋葉ダイカスト工業はベトナムで自動車のトランスミッション部品(配電盤のハンドル)を製造しており、優れた表面処理技術を有する企業を探していました。そこで、同工業団地内で表面処理ライセンスを既に保有していたエム・ケー・サイエンスに注目し、買収を持ち掛けました。

このM&Aによって秋葉ダイカスト工業は、海外での優秀な技術者確保に成功しています。

M&A事例②加工機メーカーをグループ化し、他業界にも展開

2020年、自動車デバイス用精密部品加工メーカーの大野精工株式会社は技術の獲得や取引先の拡大を目的として、M&Aプラットフォームで出会った株式会社タイナテック(愛知県豊明市)をM&Aでグループ化しました。

愛知県西尾市に本社を置く大野精工株式会社は、自動車用デバイスの精密加工や超鏡面仕上加工などを手がける部品加工メーカーです。一方、株式会社タイナテックは、ワイヤ放電精密コンターマシンを製造する会社です。

このM&Aによって大野製鋼株式会社は、技術獲得、販路・事業規模の拡大に成功しています。

M&A事例③金型メーカーをグループ化し、既存事業を強化

2015年、自動車部品をはじめ様々な金型を製造するゼノー・テック株式会社は、市川ダイス株式会社(千葉県)をM&Aによって買収しグループ化しました。

岡山県岡山市に本社を置くゼノー・テック株式会社は、粉末冶金用金型を中心に、ベルトコンベアの部品など多種多様な金型を製造する企業です。一方、市川ダイス株式会社は、超硬合金、各種工具鋼、精密機械部品の加工メーカーです。

当時、ゼノー・テックは自社で製造する金型の多くを自動車向けとして製造しており、事業の足元が揺らがないよう既存事業の強化を図り、市川ダイスを買収しました。

このM&Aによって、ゼノー・テックは金型に関する新技術獲得と人員配置目線でのコストメリットを実現しています。

M&A事例④金型製作の内製化により、コスト削減を実現

2019年、自動車用部品の設計・製造事業を営む株式会社カサイ製作所は、株式会社協越金型(愛知県名古屋市)をM&Aによって買収し、グループ化しました。

愛知県北名古屋市に本社を置く株式会社カサイ製作所は、自動車用各種スイッチなどの設計・製造事業を営む企業です。一方、株式会社協越金型は、金型の製作に強みを有する部品メーカーです。

カサイ製作所の事業遂行には金型が必需品でしたが、以前は社内に金型を取り扱う部門が無く年間50~200個程度を外注していたため、多大なコストが発生していました。そこで、主にコスト削減を目的に金融機関から紹介を受け、協越金型を買収しました。

この結果、カサイ製作所は金型製作の内製化に成功し、目的であったコスト削減を実現しています。

M&A事例⑤冶具・金型メーカーをグループ化し、他分野にも進出

2012年、自動車部品製造・各種板金加工会社である株式会社たかふね工業は、弘和工業株式会社(愛知県名古屋市)をM&Aによって買収し、グループ化しました。

愛知県名古屋市に本社を置く株式会社たかふね工業は、自動車部品の製造や各種板金加工などを手がける企業です。一方、弘和工業株式会社は、冶具・金型の製造販売を行う企業です。

当時、たかふね工業は、売上の70%程度が自動車向け製品でした。しかし、今後EV化で部品点数の減少が予想されることから、異業種である医療機器分野に新規参入することを決めました。

そこで、冶具・金型の製造以外に医療機器の製造も行う弘和工業をM&Aによって買収しました。

このM&Aの結果たかふね工業は、技術を獲得できたことに加え、新規取引先の開拓も実現しています。

M&A事例⑥新たな自動車整備者とのネットワークを構築による収益向上化

2024年4月、株式会社オートバックスセブンは、近藤自動車工業株式会社(京都府久世郡久御山町)の全株式を取得し、完全子会社化することを決定しました。

株式会社オートバックスセブンは、オートバックスグループ店舗のフランチャイズ本部として、カー用品の卸売および小売、車検・整備、車買取・販売、板金・塗装等を行う企業です。一方、近藤自動車工業株式会社は、自動車の修理・整備に関する業務や自動車の販売、リース業務などを行う企業です。

オートバックスグループは、次世代技術に対応する整備ネットワーク構築の一環として、様々な施策を展開しており、今回のM&Aによって新たな整備事業者とのネットワーク構築による、更なる顧客獲得と収益力向上を目指しています。

自動車業界でM&A(買収・売却)を実施するメリット

自動車業界のM&A事例を紹介しましたが、M&Aを実施する代表的なメリットは、以下に示す3つの点が挙げられます。

1. 技術動向(CASE)を踏まえた生産が可能

2. 生産コストの削減につながる

3. 事業内容を多角化できる

それぞれに関して詳しく説明します。

M&A(事業承継)のメリット①技術動向を踏まえた生産が可能

近年、自動車業界は、「CASE」と呼ばれる技術革新の波に対応することが求められています。CASEは、以下に示す4つの要素から構成されます。

・C(Connected):接続性(情報を交通インフラや他車から入手する仕組みがあること)

・A(Automated or Autonomous):自動運転技術

・S(Shared and Service):自動車の共有化・シェアリングサービス(カーシェア)

・E(Electric):電動化・EV化

CASEという用語は、2016年にパリで開催されたモーターショーで、ドイツの自動車メーカーであるダイムラー社が経営戦略として使用しました。それ以来、自動車業界全体の未来像を表現する用語として広く使用されています。

今後も売上を拡大し続けるためにはCASEへの対応が必要不可欠です。M&Aによって他企業の技術やシステムを取り入れることができれば、業界の動向を捉えた新技術の開発や生産実現を叶えることが可能になります。

M&A(事業承継)のメリット②生産コストの削減につながる

自動車(エンジン車)1台を製造するためには約3万点の部品が必要であり、調達にも多大なコストがかかります。

M&Aの実施によって事業規模を拡大することができれば、部品・素材の大量仕入れなど、スケールメリットによって生産コストの削減が期待できます。

M&A(事業承継)のメリット③事業内容を多角化できる

EV化によって、自動車の製造に必要な部品点数が、現状(エンジン車)の約3万点から2万点程度にまで減少すると想定されています。将来、自動車部品の製造に特化している企業は売上が伸び悩むかもしれません。

前段の事例にも挙げたように、今後売上を維持・拡大し続けるためには自動車向け部品を生産しつつ他分野の部品製造を検討するのもおすすめです。M&Aによって他社の経営資源・強みを取り込むことで自社の事業内容を多角化でき、経営の安定にもつながります。

自動車業界でM&Aを成功させるためのポイント

上述したように、近年、自動車業界は大きな転換点を迎えており、「CASE」への対応が求められています。EVや自動運転技術を開発・製造するためには、従来の自動車産業内だけではなく、IT業界など他業界にまで視野を広げてM&A先を探す必要があります。

技術・ノウハウ・人材・設備などに関して綿密に調査・分析し、自社に最適な相手を見極めることが大切です。なお、自力で探すことが困難な場合は、M&Aの専門家にご相談ください。

自動車業界におけるM&Aの課題と今後の展望

今後、自動車業界はますます技術革新が進むことが予想されます。この著しい環境変化に対応するため、新規技術の獲得や販路の多角化などをはじめとした競争力強化を目指すM&Aが、より活発に行われていくでしょう。

また、日本では人口減少が続いており、国内市場のみのビジネス展開では企業の成長持続が困難なため、経済成長が著しい海外企業との取引増加も予想されます。

ただし、注意点として海外企業とM&Aを実施する際は、文化やビジネス習慣など、様々な点が異なることを把握しておきましょう。意思疎通の観点で、国内企業に比べ海外企業とのM&Aは失敗する可能性も高まります。海外進出をする際は、十分なリサーチを行ったうえで検討するようにしましょう。

まとめ

近年、自動車産業は、「CASE」という技術革新の波への対応が求められています。「100年に1度」とも形容される大変革であり、EV化によって部品点数が大幅に減ることも予想されています。

従来と同じ経営を続けていると、変化する市場で生き残れないケースもあります。市場環境の変化に対応しながら今後も成長し続けるために、新しい技術・ノウハウ・人材などを獲得できるM&Aを検討してみてはいかがでしょうか。

fundbookには、士業資格を有する専門家やM&Aに関する知識が豊富なアドバイザーが在籍しています。自動車に関連した事業を営んでいてM&Aの実施を検討している場合は、ぜひfundbookにご相談ください。