医療業界では人材不足が深刻な問題となっており、高齢化や平均寿命が長くなったことが、1つの原因とされています。

本記事では、日本の医療・福祉業界をとりまく状況や課題について、様々なデータを用いて解説します。

医療・福祉業界における人材不足の状況、およびそれがもたらす問題について紹介するため、ぜひ参考にしてください。

▷関連記事:M&Aとは?M&Aの意味・流れ・手法など基本を分かりやすく【動画付】

▷関連記事:事業承継とは?成功に向けたポイントや基礎知識を解説

幸せのM&A入門ガイド

・M&Aの成約までの流れと注意点

・提案資料の作成方法

・譲受企業の選定と交渉

・成約までの最終準備

M&Aによる事業承継をご検討の方に M&Aの基本をわかりやすく解説した資料です。

目次

国全体で進行している労働力不足

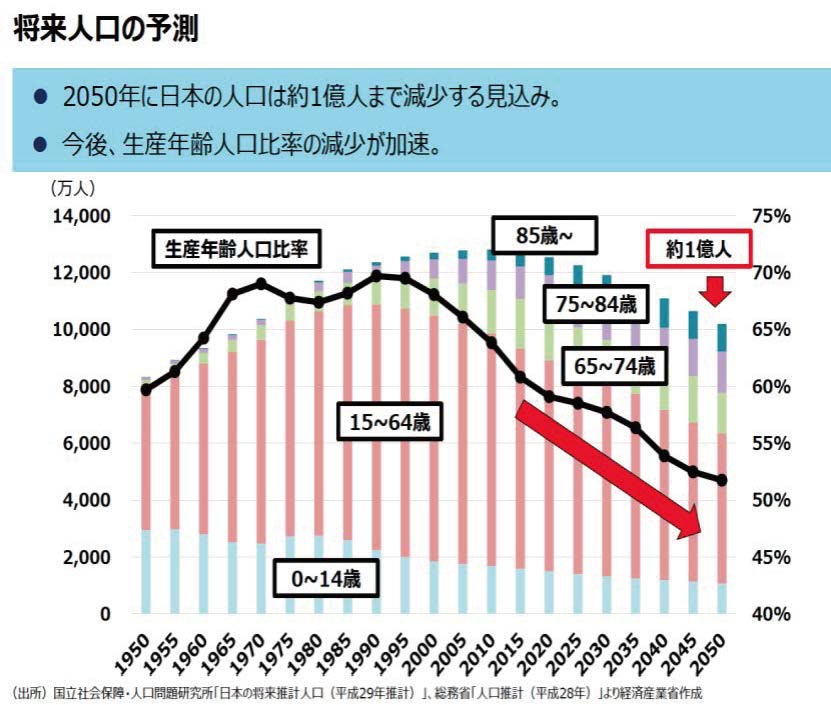

我が国では他に類例を見ないような少子高齢化とそれに伴う人口減少が進展しています。人口減少が進む中では、当然ながら、労働力人口、およびその基礎となる生産年齢人口※も減少していきます。また、高齢化が進むと、全人口に占める生産年齢人口の割合も減少してしまいます。

※15歳から65歳の人口。この中で実際に働いている人や働く意志を持ち求職中の人が「労働力人口」となります。

<図表1>減少が続く生産年齢人口

データ出所:経済産業省 第6回 産業構造審議会 2050経済社会構造部会「人生100年時代に対応した「明るい社会保障改革」の方向性に関する基礎資料」令和元年5月20日

労働力人口が急速に減少しているため、労働市場を総体的に見れば、需要過多・供給不足による人手不足が常態化しています。また、高齢化により医療・福祉人材のニーズは今後も高まると予想されるため、他業界と比べても人手不足は深刻化する可能性が高いでしょう。

労働者不足の原因①人口減少

労働者不足の原因の1つとして、日本の人口減少が挙げられます。

人口が減れば、労働力人口も減ります。IT化によって業務効率化が可能な分野であれば、労働力人口の減少に対応できますが、医療・福祉業界はそうではありません。書類業務はある程度効率化が図れますが、基本的には人対人の現場のため、働き手を大幅に削減することは困難です。

労働者不足の原因②少子化

合計特殊出生率(1人の女性が生涯において産む子どもの数)は年々減少し、2023年には1.20と、1947年に調査が始まって以来の最低値を記録しました。また、都道府県別の合計特殊出生率は2022年の数値よりも全ての都道府県において下回りました。

最も低い都道府県は東京都で、0.99です。日本全体の合計特殊出生率が1前後になると、男性と女性が同数いると仮定すれば、近い将来、日本の人口はほぼ半減することになります。

参考:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

労働者不足の原因③ライフスタイルの多様化

ライフスタイルは多様化し、何歳になったら働くもの、何歳になったら引退するものといった固定観念はなくなりつつあります。また、働くこと自体も1つの選択肢となり、体力と時間があっても働かない生き方もあります。

医療・福祉業界は希望者が少ない中、労働力人口が減少しているため、人手不足は深刻です。

医療・福祉業界における人手不足の課題は特に大きい

日本国内で総体的、長期的に人手不足が不可避である状況ですが、その中でも医療・福祉業界は、他産業に比べて特に人手不足が顕著です。

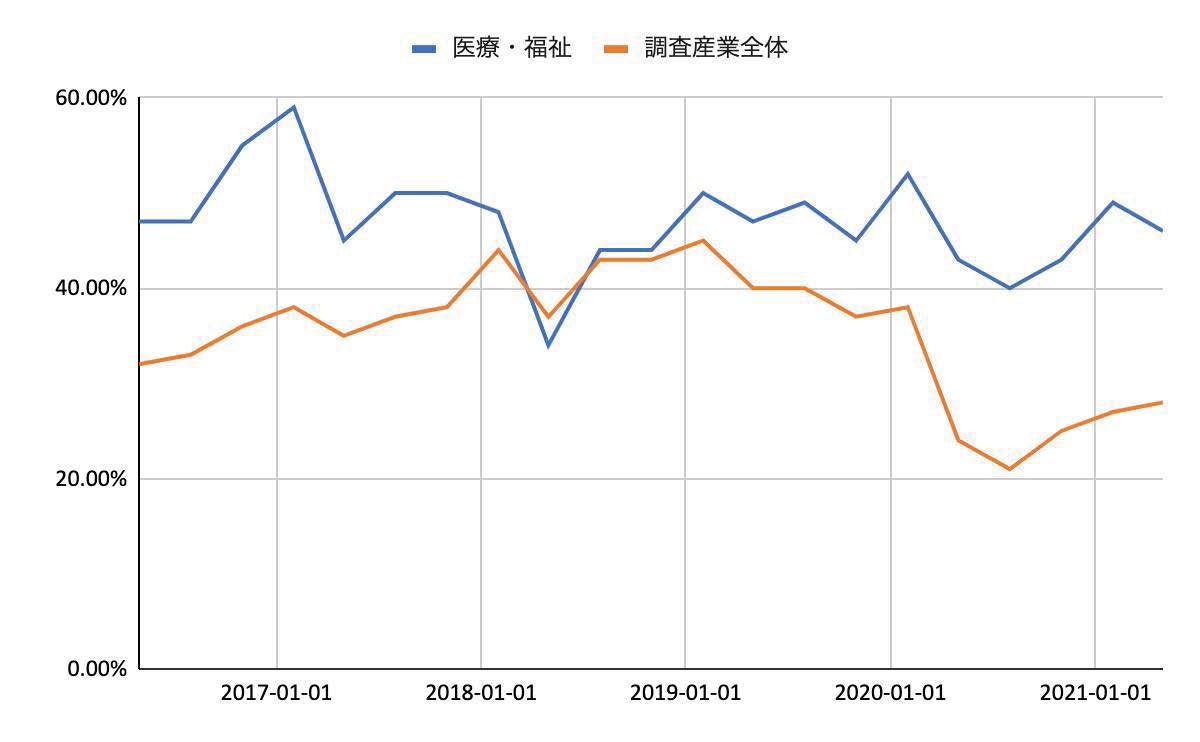

経営者がどれだけ「人手が不足している」、または「過剰である」と感じているのかを調査した代表的なデータとして、「労働経済動向調査(厚生労働省)」の「労働者過不足判断D.I.(ディフュージョン・インデックス)」があります。

これは、労働者の雇用状況について事業所へのアンケート調査を行い、「不足」と回答した事業所(経営者)の割合から「過剰」と回答した事業所の割合を差し引いた値を表しています。プラスであれば「人手不足」、マイナスであれば「人手過剰」を示します。

<図表2>医療・福祉業界の人手不足感は強い

データ出所:厚生労働省「労働経済動向調査」2016年5月分~2021年5月分を元に著者が作成。労働者過不足判断D.I.は、労働者の状況について「不足」と回答した事業所の割合から「過剰」と回答した事業所の割合を差し引いた値。数値は、「正社員等」のもの。

直近5年ほどの労働者過不足判断D.I.の推移を見ると、調査産業全体で人手不足が続いていますが、医療・福祉業界の値は、ほぼ一貫して、調査産業全体を上回っています。ここから、医療・福祉業界の現場では、他業界にも増して人手不足が常態化しているとわかります。

医療・福祉業界の人手不足の原因

医療・福祉業界の人手不足の主な原因は、以下のとおりです。

・高齢化

・給与水準の低さ

・人手不足による悪循環

原因①高齢化

高齢になるほど、医療や福祉は必要となります。

そのため、高齢化が進むと医療・福祉を必要とする人が増え、たとえ職員数は同じでも、相対的に人手不足が深刻化しています。

また、近年は医療の進歩により平均寿命が延びています。医療・福祉を必要とする時間が延びたことによって、より一層人手不足が深刻化すると考えられます。

原因②給与水準の低さ

医療・福祉業界の仕事は体力的に負担が大きい傾向にありますが、労働に比べて給与水準が低いといわれています。

労働力不足により売り手市場にある中、あえて労働量が多く給与水準が低い業界で働きたいと考える方は少なく、他の業界よりも人手不足が深刻化しやすいのが現状です。

原因③人手不足による悪循環

医療・福祉業界では人手不足の現場も多く、労働者1人あたりの労働量が増える傾向にあります。

そのため、短期間で離職する方も多く、より一層人手不足に拍車がかかるといった悪循環が生まれやすくなっています。

国際的に見て顕著な日本の医師不足

医療・福祉業界において、特に人手不足感が強いことには、複数の理由が考えられます。

まず、医師についてはそもそもその人数が少ないという点があります。例えば、OECD(経済協力開発機構)が公表しているOECD加盟国(38カ国)の医療状況の各国データを比較すると、「人口あたりの病院数」において、日本は、最上位クラスにランクしています。

<図表3>病院数の国際比較(OECD加盟国)

データ出所:OECD.Statより著者作成人口100万人あたりの病院数。データは2019年(オーストラリアのみ2018年)のもの。

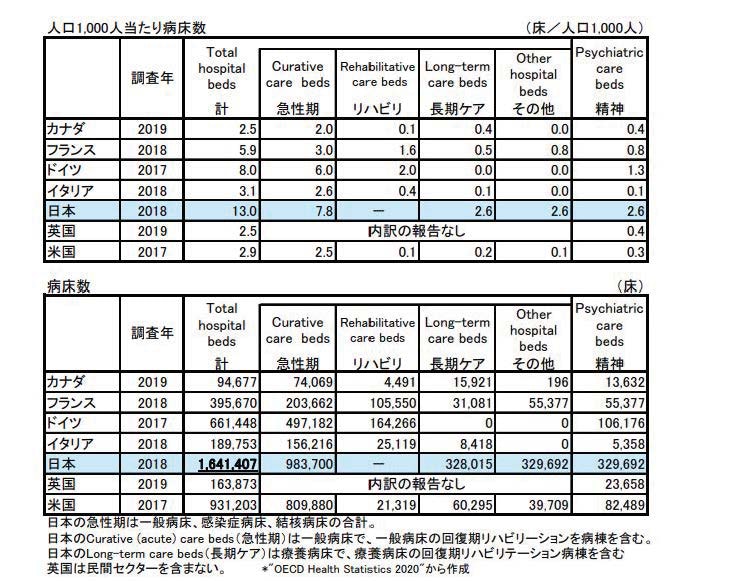

また、同じくOECDデータをベースにして、日本およびG7の病床数をまとめたデータを日本医師会が公表していますが、データを見ると、人口比の病床数おいても、日本は突出して多いことがわかります(「病床数の国際比較」日本医師会、2021年1月20日)。

<図表4>病床数の国際比較(OECD)

データ出所:「病床数の国際比較」日本医師会、2021年1月20日

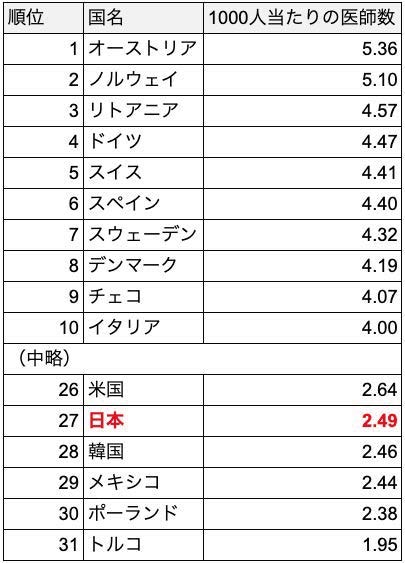

ところが、「人口1000人あたりの医師数」のデータにおいては、日本は最下位に近い位置にランクされています。直近の数値では2.49人となっており、1位のオーストリアの5.36人、2位のノルウェイの5.10人と比べて半分以下と、非常に医師が少ないのです。

<図表5>人口あたり医師数の国際比較(OECD加盟国)

データ出所:Health resources – Doctors – OECD Dataより著者作成。人口1000人あたりの医師数。データは2020年または最新のもの。推計値を含む。

このデータからわかることは、国際的な比較において、病院数や病床数が相対的に多いにもかかわらず、医師の数が相対的に少ないということです。もちろん、各国で医療制度が異なるため、単純には比較できない面もあります。

しかし、少ない数の医師を、数多くの医療施設が奪い合うという構図になるため、各医療施設においては医師の不足感が強くなる傾向が生じています。それが先に見た恒常的な人手不足感にもつながっていることは推測できるでしょう。

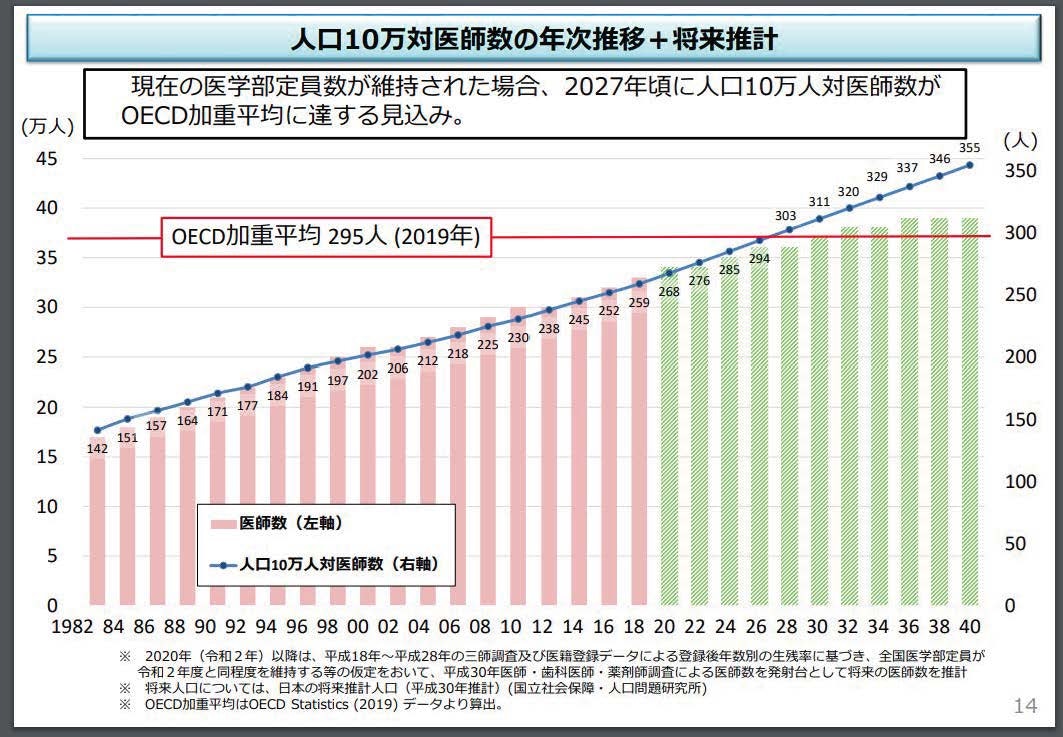

なお、この医師不足の状況は、現在の医学部定員数が維持された場合、2027年頃にようやくOECDの平均レベル程度まで改善されると予想されています。

<図表6>人口10万人あたりの医師数の推移と将来予測

データ出所:厚生労働省 医療従事者の需給に関する検討会 第35回 医師需給分科会 資料1「令和2年医師需給推計の結果」

医療・福祉業界が抱える問題

医療・福祉業界が抱える問題は人手不足だけではありません。早急に解決すべき問題をいくつか紹介します。

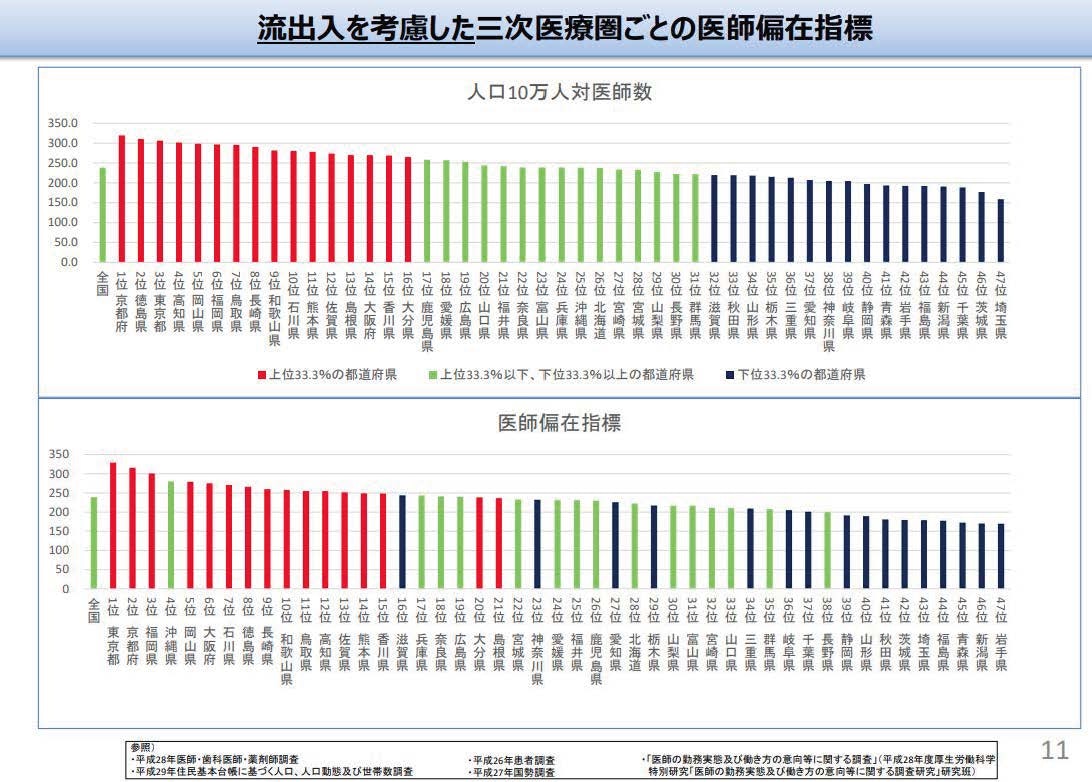

地域、診療科ごとの医師の偏在

日本国内の医師不足の状況は、地域によって大きなバラツキがあります。いわゆる「医師の偏在」の問題です。

医師の偏在は、2004年に新医師臨床研修制度がスタートし、それ以前に大きな影響力を持っていた大学医局による研修医の人事差配の影響が弱くなったことに端を発するといわれており、すでに10年以上前から問題視されています。

<図表7>都道府県(三次医療圏)別の医師偏在状況

データ出所:厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会第4次中間取りまとめ」(2019年4月24日)

この状況に対して、国(厚労省)も、2015年以降、医療従事者の需給に関する検討会、医師需給分科会を設けて対策を検討してきています。そして、都道府県における専門医の「地域枠」制定など対策を講じていますが、十分に解消されているとはいいがたい状況です。

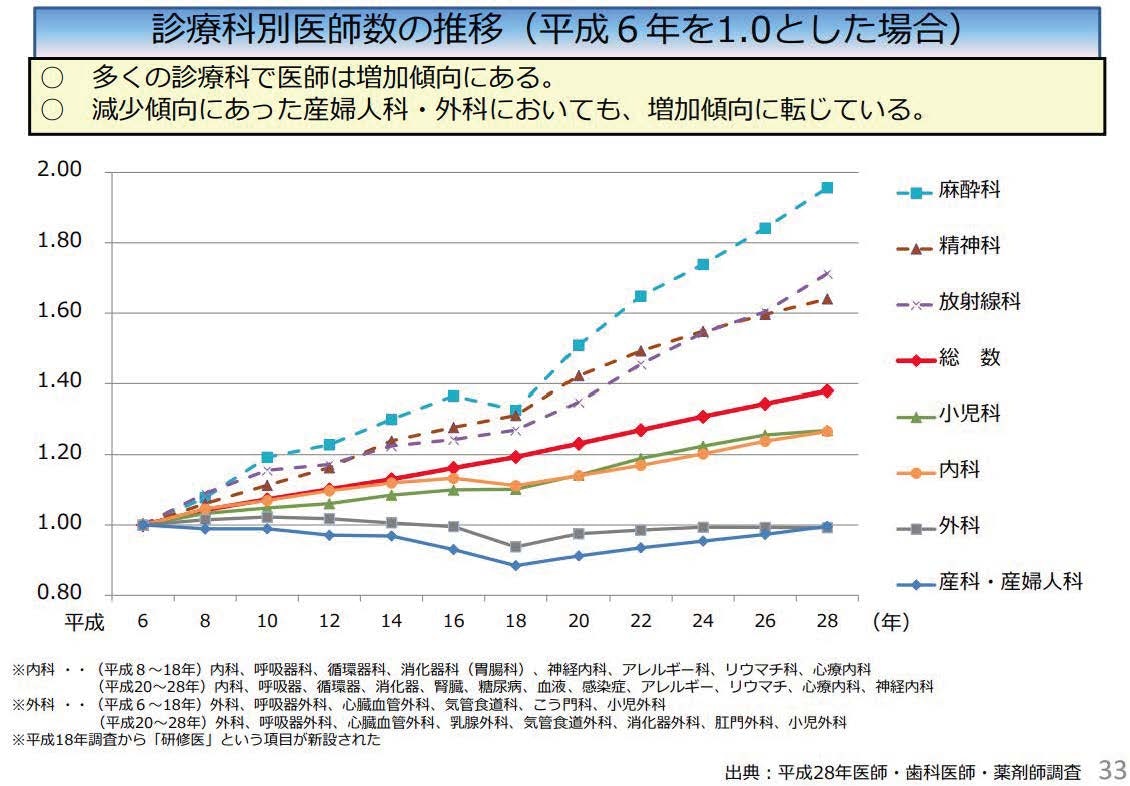

さらに、診療科による偏在もあります。比較的時間外勤務や夜間の急患対応などが少ない、麻酔科や放射線科での医師増加率が高く、外科、産科・産婦人科などでは増加率が低い傾向があり、その差がだんだん大きくなってきています。

<図表8>診療科別の医師偏在状況

データ出所:厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会第4次中間取りまとめ」(2019年4月24日)

医師数の過小な医療圏の医療施設や、増加率の低い診療科においては、今後も医師の確保に頭を悩ませる状況が続くと思われます。

これから一層進む看護師の人材不足

医療業界において、人手不足感が強いことの理由としては、医療法において人員配置基準が定められていることも要因の1つでしょう。入院患者数や入所定員数に対して、医師、看護師、介護スタッフなどの必要配置人数が定められているため、もしその人数が揃わなければ業務を縮小せざるを得なくなります。

他業界であれば、「人が辞めてスタッフが減ったけれど、がんばって乗り切ろう」ということも可能ではありますが、人間の命をあずかる医療業界では、それが法律で認められていないということです。

そして、看護師については、医師と比べてはるかに多い人員配置数が定められているため、その確保も大変になっています。これは看護師以外のコメディカルについても同様です。

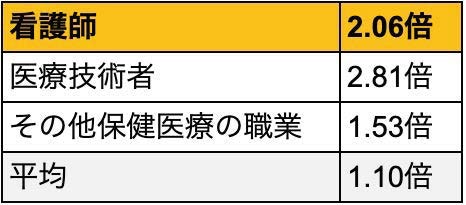

まず、足元の看護師の需給状況を、厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」(2021年3月、季節調整値、パート含む常用労働者のデータ)で確認します。全国平均の有効求人倍率が1.10倍であるのに対し、看護師のそれは2.06倍で、平均の2倍近い「求人難」となっています。

また、同時期の「医療技術者」の有効求人倍率は、2.81倍、「その他保健医療の職業」は、1.53倍と、いずれも平均よりもかなり高い求人倍率となっています。

<図表9>コメディカルの有効求人倍率

厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」より。パート含む常用労働者のデータ

なお、厚労省の一般職業紹介状況は、ハローワークにおける求人数・求職数のデータを基に算出されていますが、看護師の場合は、各都道府県のナースセンターからの採用も少なくない割合を占めています。

そこで、日本看護協会が公表しているナースセンターの求人倍率データを確認すると、最新の2019年分で2.34倍と一般職業紹介状況よりもさらに高い倍率になっており、ここでも求人難状況が明らかです。

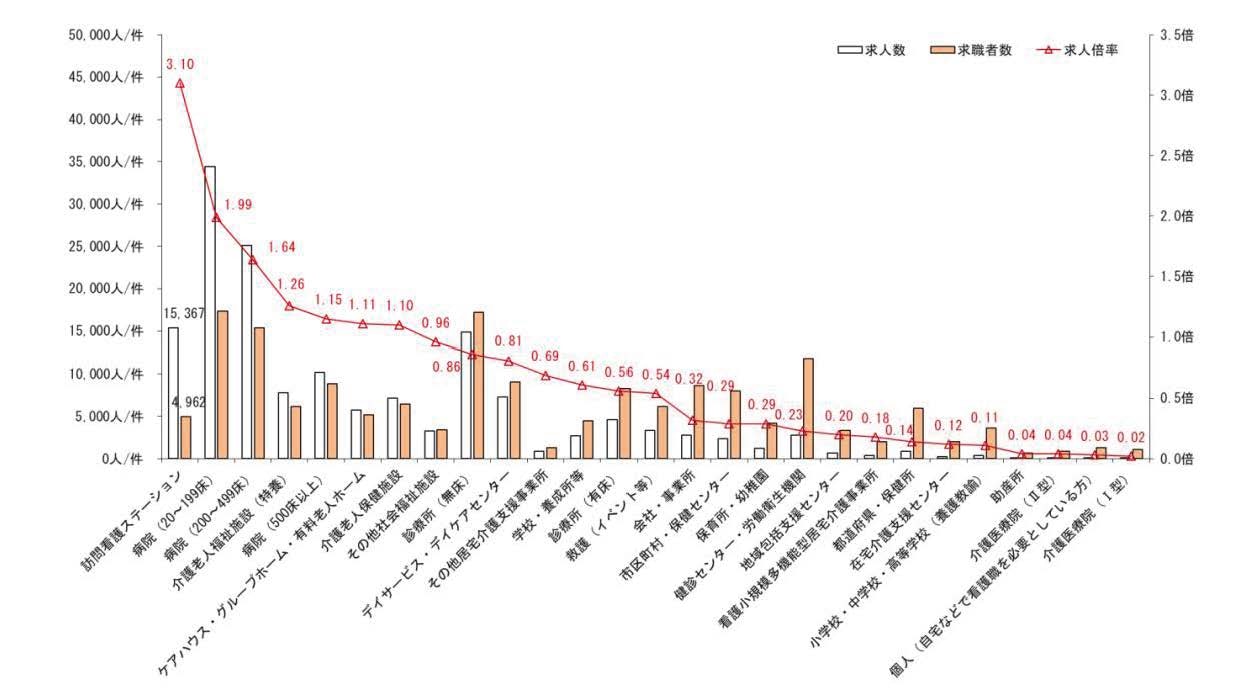

さらに、これを施設種別ごとに分析したデータでは、訪問看護ステーションにおいて、3.1倍と極めて強い求人需要があることがわかります。看護師資格を持つ人材を求めているのは、病院だけではなく、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、ケアハウス・グループホームなど、高齢化を背景として多様化しており、それぞれの施設で看護師人材の奪い合いの状況が続いています。

<図表10>施設種類別の看護師の求人倍率、求人数、求職者数

データ出所:「2019年度『ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析』結果」、公益社団法人日本看護協会広報部ニュースリリース、2021年2月17日

なお、今後の看護師の需給推移については、厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会」の中間とりまとめ(2019年11月15日)によると、2025年時点で、約6万人~約27万人看護師供給不足が生じると予想されています。

団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年から数年間、高齢者の医療・介護需要がピークを迎えるいわゆる「2025年問題」に向けて、看護師の需給状況は一層逼迫すると見込まれているのです。

人件費や採用難は医療経営上の最大課題

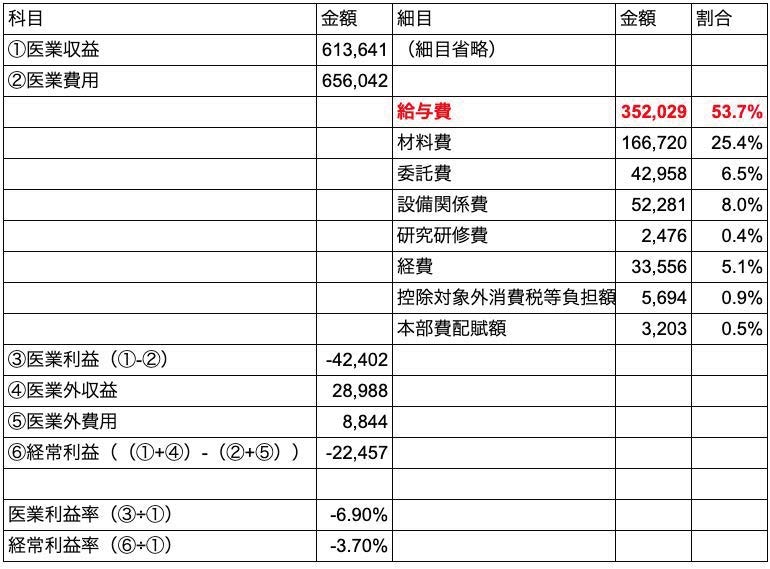

医業は基本的に労働集約型の産業であり、その費用の多くは人件費です。全日本病院協会がまとめている「病院経営調査報告」によれば、1病院あたりの医業経営における支出のうち、人件費は約54%と半分以上を占めています(「平成30年度病院経営定期調査集計結果」一般社団法人日本病院会など、平成30年12月7日)。

<図表11>医業費用に占める人件費

データ出所:「平成30年度 病院経営定期調査 -集計結果(概要)- 」(一般社団法人 日本病院会など、平成30 年12月7日)所収、「表4:一病院あたりの損益」を基に著者作成。平成30年6月分。金額単位:千円

医療施設において人材不足が生じると、給与の引き上げ、残業代の増加、採用広告費・人材紹介費の増加などを通じて人件費にも影響を与えるため、人件費が過半を占める医業経営においては、収益を圧迫する要因となります。

実際、直近の「病院経営動向調査」(独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター 2021年4月9日)によると、一般、療養型、精神科のいずれの類型においても、病院経営上の課題として挙げられている項目の1位は「人件費の増加」です。

課題全体の過半数を占めており(複数回答)、しかも直近比較でも顕著に増加しています。また、課題として挙げられている内容の2位は「職員確保難」で、こちらも増加傾向です。「人材紹介会社への手数料増加」も高い割合を占めていることとあわせて、多くの病院が採用問題で困っている状況が見て取れます。

<図表12>人件費増加、採用コストが医療経営上の大きな課題

データ出所:「病院経営動向調査」(2021年4月9日、独立行政法人福祉医療機構 経営サポートセンター リサーチグループ)所収のデータをもとに、著者が作成。一般病棟の2021年3月の数値の降順で表示。経営課題は複数回答、最大3つ。

人材不足が医療施設の格差を加速させる

医療業界における人材不足への対応として、IT化やデジタル化、いわゆるDXによる効率化が考えられます。しかし、すでに述べたようにそもそも人員基準があり、それを下回る人員での医療施設運営はできません。また、人員基準と関係ないシステム部分のIT化についても、規制や慣習、あるいは資金的な問題から、なかなか進展していません。

例えば、最も基礎的なデータである「カルテ」でさえ、電子カルテの普及率は、平成29年度で一般病院の46.7%と、半数にも満たない状況です。(「平成29年医療施設(静態・動態)調査」、厚生労働省)

コロナ禍初期の2020年4月には、オンラインによる初診診療が解禁されましたが、限定的なものであり、オンライン診療システムの導入も広く進んでいるとはいいがたい状況です。

今後、医療施設における人手不足を解消するための基盤として、DX化による効率化は必須となりますが、ITシステムなどの導入には多額の設備投資が必要なため、経営体力のある医療施設とそうではない医療施設の格差が広まっていくことが懸念されます。

IT化投資を積極的に行える医療施設においては、業務の効率化が図れることで、、スタッフの過重な業務負担が軽減します。そのため、働きやすい職場として、相対的に人材が集まりやすく、定着率も良くなるでしょう。

一方、IT化投資を行う体力のない医療施設では、その分、スタッフに過重な労働負担がかかるため、スタッフの定着率が悪化します。定着率の悪化により、さらに労働が過重になることから、採用・定着が難しくなるという悪循環のスパイラルに入りかねません。

人材不足問題は、病院間の収益格差を加速させる要因であり、場合によっては病院の存続にも影響を与えかねない大問題となり得るのです。

医療・福祉業界の人手不足の解決策

医療・福祉業界の人手不足は深刻です。抜本的な解決を実現するためにも、以下の方法を検討してみてください。

・賃金の引き上げ

・福利厚生の充実

・デジタル技術による業務効率化

・学習制度・研修制度の整備

・M&Aの実施

それぞれの解決策について解説します。

解決策①賃金の引き上げ

医療・福祉業界の業務量が多いのは、ある程度は仕方のないことです。人に直接関わる分野のため、食事や入浴の介助やリハビリのサポートなど、人力なしでは対応できない業務が多くを占めます。

賃金水準を業務量に見合ったものに引き上げれば、働き手は見つかりやすくなると考えられます。診療報酬や介護報酬の改定などにより医療機関や福祉機関が受け取れる報酬は増えていますが、まだ十分とはいえません。国の補助はもちろんのこと、医療機関・福祉機関の経営効率の改善なども必要といえます。

解決策②労働環境の整備・福利厚生の充実

労働環境の見直しも必要です。人手不足を理由に休みが少ない環境では、さらに働き手が減ってしまいます。残業を減らし定時で帰宅できるようにすることはもちろん、有給休暇を取得しやすいように職場の意識を変えていくことも大切です。

また、保養制度や休日制度などの策定も、働きやすい環境構築につながります。全ての医療・福祉従事者がしっかりと休養をとれ、健康な状態で働ける労働環境を整備していくことが必要です。

解決策③デジタル技術による業務効率化

デジタル技術を導入することで、医療・介護の現場もある程度は効率化を図れます。

例えば、患者や利用者の管理業務のデジタル化やAIを使った見守りサービス、体力的な負担を軽減するパワースーツなど、業務効率化につながる技術を取り入れることも検討できるでしょう。

解決策④学習制度・研修制度の整備

医療・福祉業界は技術進歩が著しいため、労働者は常に新しい技術や知識を身につけることが求められます。研修制度を整備し、労働者が十分なスキル・知識を得られるようにサポートすることも必要です。

また、医療・福祉業界で働くことを目指す方に向けて、学習制度を整備することも大切なポイントです。国の補助を得られるなら、経済的な負担を抑えて専門技術や専門知識を習得できるようになり、未来の働き手を確保しやすくなります。

解決策⑤M&Aの実施

医療・福祉業界における人手不足の解消方法として、M&A(企業の合併・買収)も有効な手段の1つです。

この業界は、高度な技術や専門性が求められるため、人材を育成するには多大な時間とコストがかかります。また、後継者不足によって閉院を余儀なくされるケースも少なくありません。

そこで、M&Aを活用した事業承継が注目されています。事業を譲渡する場合は後継者不足を解消でき、事業を譲り受ける場合は即戦力として活躍できる人材や体制を確保することが可能です。この仕組みを活用することで、人手不足を効率的に解決できるでしょう。

まとめ

医療・福祉業界の人手不足は深刻です。また、少子化や高齢化、ライフスタイルの多様化などにより、今後も人手不足はさらに深刻化すると考えられます。

医療や福祉を必要とする方が十分なサポートを受けるためにも、人手不足を解消することは率先して取り組むべき課題といえます。まずは全ての人が、医療・福祉業界の人手不足を自分ごととして捉え、何ができるのかを真剣に考えていくことが大切です。

なお、M&Aを実施する際には専門的な知識を要するため、まずは専門家への相談をご検討下さい。

fundbookのサービスはこちら(自社の譲渡を希望する方向け)

fundbookのサービスはこちら(他社の譲受を希望する方向け)