福島県いわき市で、長年にわたって地域医療を支えてきた社団医療法人養生会。かしま病院をはじめ、特別養護老人ホームやケアハウスなどもグループで運営しながら、職員が一丸となって住民の健康と福祉の向上に尽力されています。

県外の大学病院で勤めていた中山大氏は、父が創設したかしま病院から手伝いを求められ、地元へ戻ることに。そこで地域医療の重要性を目の当たりにし、理事長を引き継いで献身的に医療・看護・介護の地域連携の推進に取り組まれています。そんな中山氏にとって大きな壁となったのが、東日本大震災とコロナ禍でした。

医師として現場に対応したいが、経営も見なければならない――。その葛藤から、経営支援を受けようと考え始め、医療グループの株式会社地域ヘルスケア連携基盤(CHCP)と出会いました。CHCPの社名と事業内容はまさに、養生会の目指す地域連携そのものだと期待を寄せています。中山氏と、CHCPの代表取締役会長・武藤真祐氏、代表取締役社長・国沢勉氏の3名に、医療業界の課題や養生会の展望について伺いました。

地域多機能病院のかしま病院。勤務当初は戸惑いの連続

中山様が医師を志したきっかけやご経歴をお教えください。

中山氏:私の父はかしま病院の創設者であり、もともと開業医でもあったため、私も物心がついた頃から「将来は医師になるんだろう」という環境にいたと思います。

臨床研修医時代は心臓カテーテル治療の創生期で、その分野に魅力を感じた私は、研修を終えて大学に戻ってからもカテーテル治療を中心に対応していました。そうしているうちに、米国への留学の機会を得て、循環器科で1年半ほど臨床研究や論文の執筆、学会での発表などに携わり、帰国してからもしばらくはそういった仕事をしていました。

そんなあるとき、かしま病院から「人手不足で大変だ」と手伝いに来るよう求められ、いわき市に戻ってきました。でも、最初は一時的な手伝いの予定だったんです。

もともとはかしま病院を継ぐと思っていなかったのでしょうか?

中山氏:私は末っ子ということもあって、かしま病院を継ぐなんて自分には関係ないだろうと思っていたほど、当初はまったく考えてもいませんでした。私が戻ってくる前から兄や姉夫婦が手伝いに来ていたのですが、当時兄は医大の仕事で多忙を極めていたので、「だったら、弟の私に」という程度で声がかかったのだと思います。

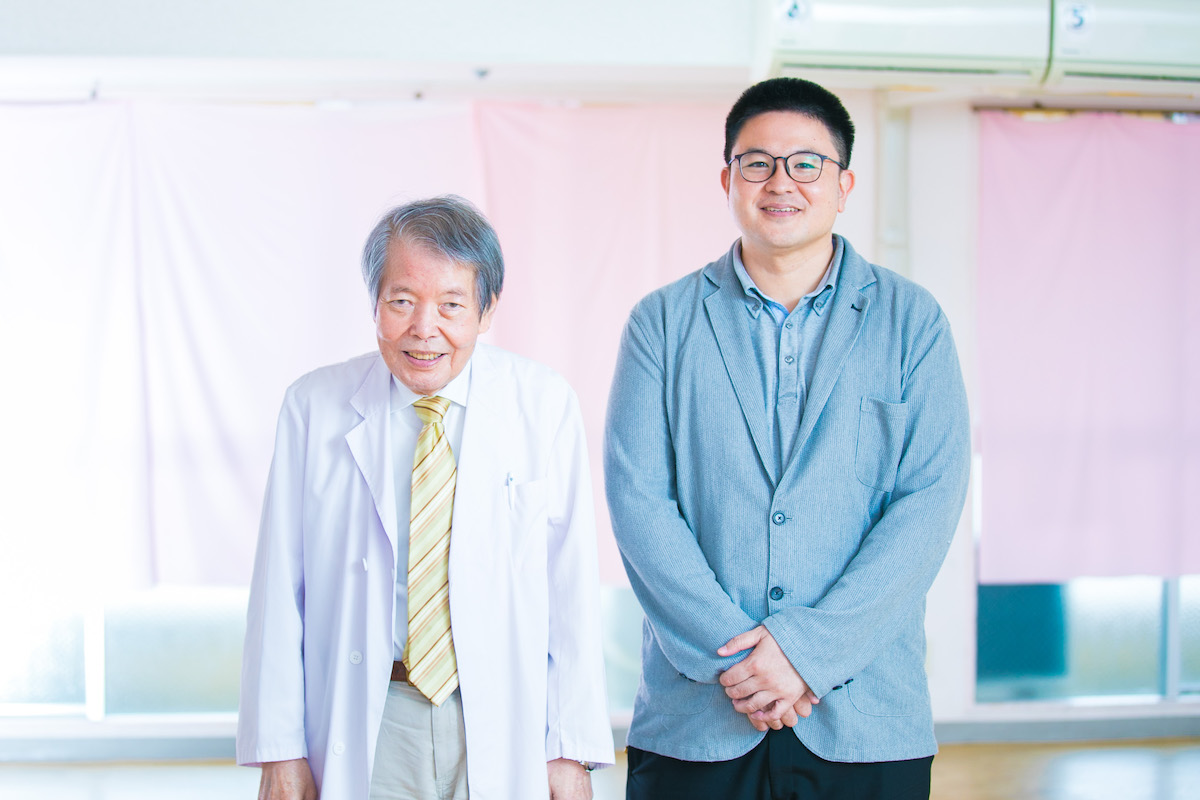

社団医療法人養生会 中山大氏

社団医療法人養生会 中山大氏

ですが、中山様は今もかしま病院で尽力されています。医師としてかしま病院に戻ってきて、お気持ちに変化はありましたか?

中山氏:それまでは大学病院等で専門医として勤務していたため、循環器のことしか知らない状態で戻ってきたわけですが、地域多機能病院であるかしま病院にはいろんな症状の患者さんがいらっしゃいます。例えば、腰椎の圧迫骨折など、高齢者にはよくある外傷で来院された患者さんにも何をすればいいのか分からず、整形の先生に電話で聞いたりして、本当に「日々、勉強だな」と思うばかりでした。

一方で、自分の得意とする分野の患者さんでも、併存症の状態が悪ければなかなか退院できない。大学病院とはまるで違う戸惑いの連続でした。今でこそ、重複して持つ病気を総合的に管理する医療は当たり前になっていますが、振り返れば私は20年ほど前から対峙していたということになります。

今、中山様は医師としてどういうことを心掛けながら医療の現場に立っていますか?

中山氏:常に“利他”を心掛けるようにしています。やはり、医療は中立的な立場でなければいけませんし、疾病や年齢で差別があってもいけません。それに、自分のことより相手を中心に考えることが大切です。若い頃の私は自分のやりたいことに目が向いていましたが、かしま病院に戻ってきてからは、「求められることにしっかり応えていこう」という意識を持って現場に立つようになりました。

当法人のValue Statementには、①何物にも先入観を持って対応せず、医療・介護弱者の手助けを行うこと②他の施設が遂行困難な問題にこそ大きな需要があることを知ること③その仕事に誇りを持ち、決して皮肉はいわないこと――を掲げています。職員にも同じベクトルで考えてほしいと思い、この3つを明文化しました。「そんなの自分じゃなくてもいいでしょ」ではなく「自分がやらねば、誰がやる」と思って対応しようと、職員全員で心掛けています。

格差、高齢者ケア、医療従事者の負担など、業界の課題は山積

皆様が感じられる医療業界の課題についてお聞かせください。

中山氏:地域医療に関わる立場からすると、やはり都市部と地方の格差が非常に大きな課題です。また、医業に関しては、「高齢者の管理」が目の前にある一番の課題だと思っています。例えば、脳梗塞を起こした場合、最初に救命センターで機能障害を最小限に食い止めてから、かしま病院のような回復期リハビリテーション病棟を利用することになりますが、高齢になり再発を繰り返すとどうしても回復機能は低下してしまうので、再発時に高次特定機能病院で診てもらえなくなってしまうといった現状があるのです。在宅や介護施設などでの療養中に身体能力の低下や、症状が急性憎悪した状態を「サブアキュート」と呼びますが、そういった方々を私たちがしっかりと管理していかなければいけないと考えています。

かしま病院では、訪問診療を活用しながら集合住宅に住んでいる高齢者を包括的に管理できるような仕組みを作ったり、地域内で救命センターを持つ病院との協力関係を構築したりと、課題の解決に向けた様々な取り組みに力を入れています。高齢者が過ごしやすく、健康長寿を叶える地域「Age-Friendly City」を実現するのは単独では難しいですから、病院をハブとした地域内の連携を推し進めていくことも、今必要になっていると思います。

武藤氏:私たちも在宅診療を行っていますので、中山先生が仰った課題は身に染みて感じています。医療業界の課題は様々ありますが、格差の問題はものすごい勢いで広がると考えられます。その理由の一つに、医局の構造の変化が挙げられるのではないでしょうか。以前は大学が中心となって医師が各所に派遣されていましたが、今は医師個人の選択に変わってきているように思うのです。若い医師たちへのある調査結果を見ても、「教育」や「自身の成長」が重視されていることが分かりますし、働き方改革の流れも踏まえると、今後は「自分の時間」も大事になってくるとも想定されます。そうなると、教育や希望の働き方を提供できる医療機関とそうでない医療機関との間で、人材の集まり方にますます格差が生じてしまい、結果的に地域医療の格差も広がってしまいます。

また、高齢者のケアについても、一人暮らしの高齢者が増えていますし、入院先の病院が十分ではない地域も少なくないので、病院外で高齢者が安心して生活できる環境の整備がいっそう重要になっています。そのために訪問看護・介護、薬局などと連携する制度の充実化は課題だと思います。

最後に、新しい仕組みやイノベーションを導入できるか否かが、格差をさらに助長するのではないかと懸念しています。ITの活用などで、より少ない人材でより良い医療・介護が提供できるようになるにもかかわらず、従前どおりのオペレーションを続けていれば、人頼みになる上に人材が集められない状況になってしまう。従って、イノベーションをきちんと導入していくリーダーシップや、支援する仕組みが今まで以上に必要になってくると考えています。

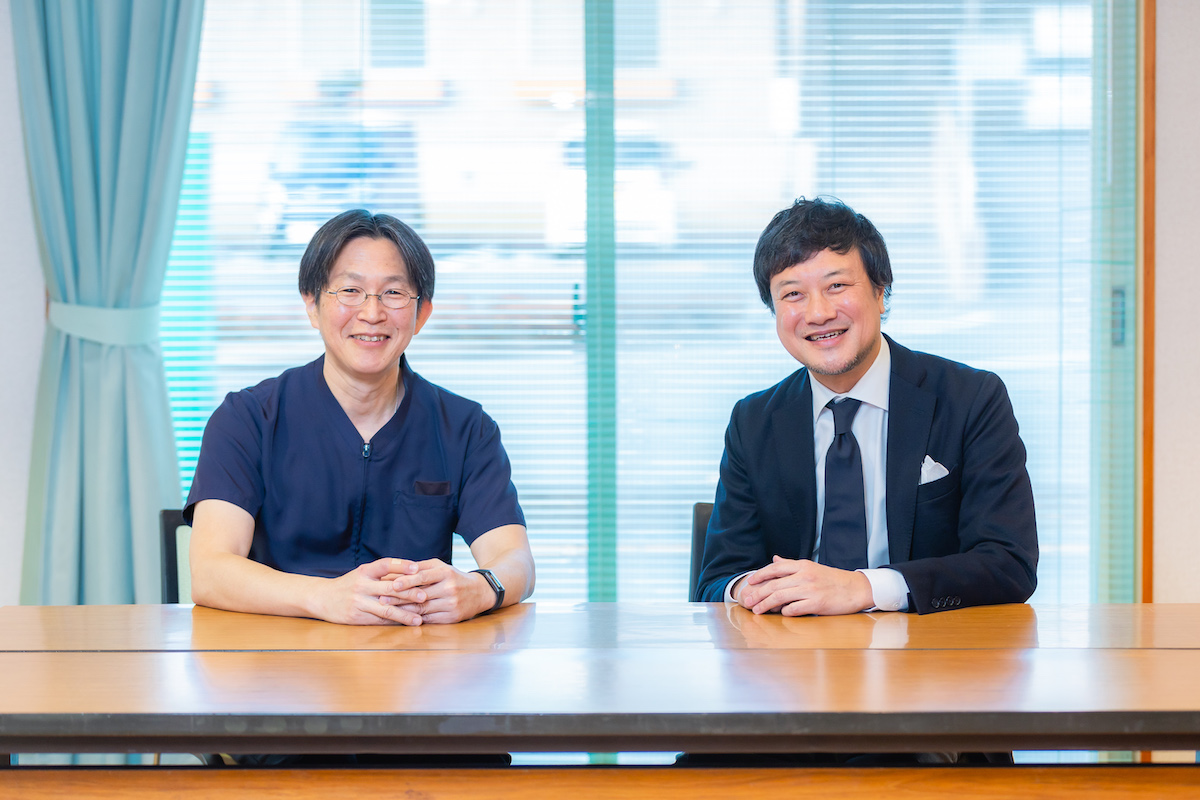

株式会社地域ヘルスケア連携基盤 武藤真祐氏

株式会社地域ヘルスケア連携基盤 武藤真祐氏

国沢氏:医療従事者や、特に医師が多忙すぎることも課題だと思います。理事長が典型的な例になりますが、理事長や医師が、診療から経営、さらには関係各所との会合まで、全てに対応しなければいけません。まして、病院は医療の中心という考えがあるので、退院後に在宅看護に移られた患者さんのことまでも考えていらっしゃるほど、医療従事者が地域全体を一手に担っていると言えます。今までは理事長や医師のやる気と「私が支えていく」という意志に頼って何とか成り立っていましたが、このシステムがいつまでも維持できるとは考えられません。長く続いた「気合いと根性」の風習を、これからの時代は変えていかなければならないと思っています。

株式会社地域ヘルスケア連携基盤 国沢勉氏

株式会社地域ヘルスケア連携基盤 国沢勉氏

CHCP様の事業についてお教えください。

国沢氏:私たちは医療グループとして、医療機関や調剤薬局、訪問看護・高齢者施設運営などの在宅サービス事業者に対し、資金・人材・ノウハウの提供を通じて、新しい地域包括ケアモデルを創出する支援をしています。これまでの医療支援は、医療機関のみ、調剤薬局のみ、といった形でそれぞれの業態に特化した支援をする事業者が一般的でしたが、私たちは全てのヘルスケア・プロバイダーを総合的に支援していることが特徴です。

また、医療の現場はやはり医師・看護師と患者さんとの関係性が大事ですから、専門的な医療サービスは医療従事者にお任せし、経営部門を全面的にサポートするのが私たちのスタンスです。ヘルスケアと経営の両方に精通したメンバーが、医療従事者の皆様としっかりコミュニケーションを取りながら、一体となって経営を改善・推進する体制を整えていることも強みとなっています。

CHCP様の社名にもある「連携」についてのお考えをお聞かせいただけますか?

国沢氏:まず、これまで医療従事者にかかっていた猛烈な負荷を軽減するために、「機能の連携」と「サービス提供者の連携」の両軸が必要だと考えています。この2つは、医療従事者が医療行為に集中していただけるよう、経営などその他のことは私たちのような事業者がサポートすること、そして、調剤薬局や歯科医院などのいろんな医療資源と病院が連携して役割分担をすることを意味しています。

格差においても、人材が集まる都市部ではできるようなことが、できない地域で生じてしまうものなので、私たちはその課題認識に則って、地域で連携と役割分担がうまく機能するインフラを構築したうえで、格差を解消していこうとしています。

武藤氏:少子高齢化が進行し、社会保障費が国家財政を大きく圧迫している現状にある日本では、地域の医療機関・薬局・在宅系サービス事業者がそれぞれ孤軍奮闘しながら地域の医療インフラを支えている現行の医療・介護システムは限界に近づきつつあります。だからこそ、連携を進めなければいけません。また、後継者を含む人材の確保・育成や、IT化への対応は、組織の存続と地域医療の継続を左右する課題にもなっています。地域医療の担い手が誇りとやりがいを持って協働するネットワークを構築し、地域医療の現場から新しいイノベーションを創出していくことも私たちの大事な責務だと考えています。

医師として経験した震災とコロナ禍。経営はプロに任せるべきと再認識

中山様が理事長に就任して以降、特に印象に残っている出来事をお聞かせください。

中山氏:東日本大震災での原発事故と昨今のコロナ禍は、本当に大きな出来事でした。震災後2カ月ほどは断水が続きましたし、避難地域からもそう遠くなかったため、当然、職員の中にも病院に残ると言う人もいれば、子どもが心配で避難させたい人など、いろんな思いや事情がありました。なので、私から正式に「避難しなさい」と伝えたんです。2週間ほどは職員が減って大変でしたが、通常診療を再開した途端に皆が戻ってきてくれてすごくありがたかったですし、職員との関係性がさらに強まったと感じました。このときに改めて「職員に対しても、私がしっかりやっていかないといけないな」と思いましたね。

そして次は今のコロナ禍です。ワクチンも治療薬もなかった頃に地域の病院とコロナ患者の受け入れについて話し合ったのですが、そのときはどの病院も手を挙げなかったんです。ですが私は、「地域に求められていることだから、私たちがやらないといけない!」と思い、受け入れを決めました。震災の経験から、地域に応えていこうとする土壌が職員の間でもしっかり固められていたのだと思います。この規模ながら、今では県内で3番目に多くのコロナ患者を受け入れており、各職員がプロフェッショナルとして、誠実に義務を果たしてくれているなと実感するばかりです。

震災やコロナ禍の経験を経て、中山様が病院を経営していくうえで何らかの変化はありましたか?

中山氏:震災のときを思い返しても、本来ならば私は経営者としての目線も持っていなければいけなかったのに、どうしても現場に走ってしまったんです。その反省があったにもかかわらず、コロナ禍でも同じことをしてしまって。だったら、自分が不得手としていることは、その道に長けた人から全面的なサポートを受けた方がいいと考えたんです。数年前に母校の理事長が「教授は医療と学問に専念すべきで、医局の運営はプロがすべきだ」と話されていたのですが、まさにその通りだと思いました。こうした経緯から、経営支援や協業の仕方を勉強するようになり、fundbookさんのセミナーも受講させてもらいました。

経営コンサルティングではなく、しっかりと中に入っていただける経営支援には、どういったメリットがあると思いましたか?

中山氏:過去には当法人も経営コンサルタントに色々と相談に乗っていただいたことがあるのですが、その多くは短絡的な提案で、やはり長期的な視野で見ていただきながら、経営の母体を強固にする仕組みを作る必要があると思ったんです。また、病院経営をするうえで、ほかの医療機関と比較して自分たちがどの立ち位置にいるかを知ることも重要ですが、欲しいデータはなかなか手に入らないものです。その点、情報を豊富に持っている医療グループと協業できれば、メリットも大きいだろうとも感じていました。

CHCP様と面談されたときのお気持ちをお聞かせください。

中山氏:fundbookさんから最初にCHCPさんを紹介頂いた時は、「経営のサポートを受けながら、共に地域医療のあるべき姿を目指していくーー。そんな方法があるんだ!」と、イメージが覆りましたね。そして迎えた面談の日、お話ししていくなかで「私が求めていたことはこれだ!」と直感しました。私たちが目指していることは間違っていなかったんだと再確認できましたし、何よりCHCPさんの社名がそれを表していらっしゃいます。まだ経営支援が決まった段階でもないのに、面談後に浮足立っていたことを思い出します。

CHCP様は、養生会様にどういった印象を受けましたか?

国沢氏:最初に訪問したときから、とてもアットホームで良い雰囲気が醸成されていることがよく伝わってきました。しかも、そのアットホームさが病院の中だけに閉じているのではなく、地域に広く染み渡っているんです。地域のほかの病院や保育園とどう協業するのか、地域住民とどういった形で関係を構築するのかなど、医療機関を中心に皆で役割分担と連携をしながら地域全体をケアしていこうとされていて、まさに私たちが目指す地域医療の姿を体現されていると思いました。

面談や見学を重ねた結果、養生会様にはどういった形で経営支援を提供されることになりましたか?

国沢氏:経営の概念には、「リーダー」と「事業運営」の2つの側面があります。中山理事長をはじめ、養生会さんのトップマネージメントの方々から医療に対する思いを伺うと、皆様が本当にリーダーシップを持っていらっしゃることがよく分かりました。ですので、引き続き中山理事長やトップマネージメントの皆様にリーダーを務めていただきながら、私たちは事業運営の支援に徹し、そのうえで地域連携に向けて協力していきましょうと、そう気持ちを一つにしました。

武藤様は養生会様や中山様にどのような印象を持ちましたか?

武藤氏:長年にわたって地域医療に貢献されてきており、単なる医療機関ではなく「無形の財産」と言える存在になっていると思います。私も医療法人を運営していますので、地域を巻き込んでアットホームな雰囲気を作り上げることは決して容易ではないと重々承知しています。日々の診療やマネージメントを通じて実現されてこられたことを本当に素晴らしいと思うばかりですし、中山理事長の医師としての姿勢、そして地域における病院の価値の正当性を築き上げてこられた功績に、心から感銘を受けています。

これまでの医療業界はイノベーションや協業などに馴染みが薄かったと思いますが、中山理事長はそういったことにも関心を持たれ、新たな価値を生み出せるのではないかと期待してくださっています。私自身、医師及びCHCPの立場として色々な活動をしてきましたので、中山理事長のお考えには大きな共感と尊敬を持っていますね。

いわき市のこの地で「Age-Friendly City」を実現していく

CHCP様からの経営支援が決まった際の中山様のお気持ちと、職員の皆様の反応はいかがでしたか?

中山氏:私はもう「よしっ!」の一言でしたね。職員からは色々な反応がありましたが、ネガティブな意見はまったく出ませんでした。CHCPさんとお会いする前からも、全職員に向けて地域連携や多職種業務連携の話を頻繫にしていましたし、例えば訪問診療に行く最中にも看護師やドライバーとざっくばらんに意見交換をしていたので、「常日頃から言っていたことね」と、すんなり捉えてくれたのだと思います。

CHCP様からの経営支援が始まってから、すでに何らかの変化は起きていますか?

中山氏:今まで自分たちだけではできなかったことも、CHCPさんの丁寧なサポートのおかげで着実に進められています。収益構造も目に見えて向上していますし、いろんなことがものすごいスピードで前進していると、身をもって実感する毎日です。それに、現場もより未来志向になり、前にも増して明るくなったように思います。

国沢氏:採用も、少しずつ強化しています。医療制度や教育はそんなに急激に変われるものではないので、まずは技術と熱意を持った人に集まっていただき、中長期的な視野で、段階的かつ確実に良い方向へと進んでいくことが大切です。私たちもその心づもりでチームをセットしているので、末永くお付き合いさせていただければと願っています。

経営支援を受けるべきか悩んでいる医療機関に向けて、CHCP様から一言アドバイスをいただければと思います。

国沢氏:経営支援や事業連携など、医療機関ごとに最善の方法は異なりますから、まずは色々な事業者をご存じの、fundbookさんのような立場の方々とたくさんお話しして、良い選択肢を提示してもらえればいいと思うんです。その後、私たちのような事業者とお話しする際にも、じっくり時間をかけて最適解を導けばいいのではないかと思いますね。「話をしたからには、何かしなければいけないのでは?」と悩む必要はまったくありませんし、第一歩として選択肢を広げることが大事だとお伝えしたいです。

最後に、養生会様の目指す将来像や今後の展望をお聞かせください。

中山氏:まずは、目の前にある高齢者救急問題をしっかりと解決していけるようになること。次いで、健康長寿を目指す高齢者に向けて、地域が一体となって親身な介入をしていくことが大きな目標です。当法人の中だけでも、病院のほかにグループホームや特別養護老人ホームもありますし、近くには小学校や保育園、複数の介護施設などもあって、実はかなり魅力的な地域なんです。医療から介護までシームレスにケアしていくことはこれからますます重要になりますから、かしま病院を中心に点と点を連携させ、この地域で「Age-Friendly City」を実現していきたいですね。CHCPさんの力もお借りしながら、地域での医療・介護・福祉の連携を推し進めたいと思っています。

武藤氏:養生会さんのお取り組みは、いわき市の「街づくり」に直結していると思います。それだけに、養生会さんの発展が地域には欠かせないのです。地域医療や住民の方々の健康と福祉を守ることに、中山理事長や職員の皆様がさらに多くの時間と情熱を注げるよう、私たちも労力を惜しまず最大限のサポートをしていきます。

国沢氏:当社の社名にもなっている「地域ヘルスケア連携」は、養生会さんがずっと前から力を入れてこられていることです。養生会さんの成功モデルや中山理事長の理念を、全国各地の同じような課題やニーズを持つ地域に向けて展開していくことも当社の使命だと考えていますので、良い成果を出して全国に広くインパクトを与えていきたいですね。

職員たちが“良い夢”を見られる職場にすることが私の役目

社団医療法人 養生会

理事長 中山 大氏

2015年に地域医療構想が策定されてからも、色々なところで格差は生じてしまっています。やはり、各々の医療機関が各々の考えで「連携を組んでいきましょう」と言っても、相当なリーダーシップを持った医療機関がないと、実現は難しかったと思うのです。今回のような協業によって、様々なシステムや人材、地域とのコネクションが広がっていけば、例え私たちが今までと同様の取り組みをしていたとしても、地域医療構想の推進力はもっと強くなっていくのだろうと感じています。そういう意味でも、経営支援や協業は、一医療機関の経営課題の解決にとどまらない、非常に大きな価値があるのではないでしょうか。

地域のためにしっかりと真面目に働いてくれる職員たちにとって、もっと自慢できる職場にすることと、次世代の職員たちが“良い夢”を見られる職場にすることが、私の役目です。CHCPさんからのご支援もいただきながら、一歩ずつ実現していきたいと考えています。

「医療と経営」それぞれの責任者で役割分担する必要がある

株式会社地域ヘルスケア連携基盤

代表取締役会長 武藤 真祐氏

日本は原則として、医師・歯科医師でなければ医療法人の理事長になれない制度のため、結果として理事長が経営にも関わらなければならないケースが多くなります。しかし、診療報酬は年々複雑になってきていますし、中山理事長が仰る通り、震災やパンデミックなどの不確実な事態がいつ起こるとも限らない中で、従前のマネージメントスタイルだけではうまく対応できないこともあるかもしれません。また、医療機関としては、医療従事者に成長できる場所を提供して人材を集めていくことも、ますます重要になっています。こうした全てを、プロの医師である理事長だけに任せるということは、企業であればほぼ無理な話です。

海外では、CMO(チーフメディカルオフィサー)と経営の責任者が役割分担をして、より良い組織にしていく動きはすでに一般化しています。日本でもこうした流れは今後ますます取り入れられると思いますし、そうならざるを得ない状況になっているのではないでしょうか。私たちは医療機関への経営支援を通じて、医療従事者の業務改善から地域医療の発展まで、医療を取り巻くあらゆる課題を解決していきたいと思っています。

担当アドバイザー コメント

この度は、沖縄県でも数少ないパーキンソン病の専門治療を担うクリニックとリハビリに強みを持つ譲受法人のM&Aをご支援させて頂きました。

クリニックには毎年延べ数万人のパーキンソン病患者が通い、地域に欠かせない医療機関の代表例のような存在でした。そこに突如として襲い掛かかったオミクロン株の影響で経営にも打撃が・・・、1日でも早くM&Aでお相手を見つけたいと願った矢先、奇跡とも呼べるタイミングと相性で現れたのが譲受法人でした。

譲受法人の経営支援により患者数が増え、コロナ禍の影響で失われた業績も一気に回復、休止していた訪問診療も再開の目途が立ちつつあり、新たな風が吹いたことで職員にも活気が湧いてきたように思えます。

理事長から成約式で言われた「いいお相手に縁を持たせてくれてありがとう」という言葉が今でも胸に残っています。医療法人かなの会が地域に欠かせない医療機関として更に存在感を増していく姿をとても楽しみにしております。