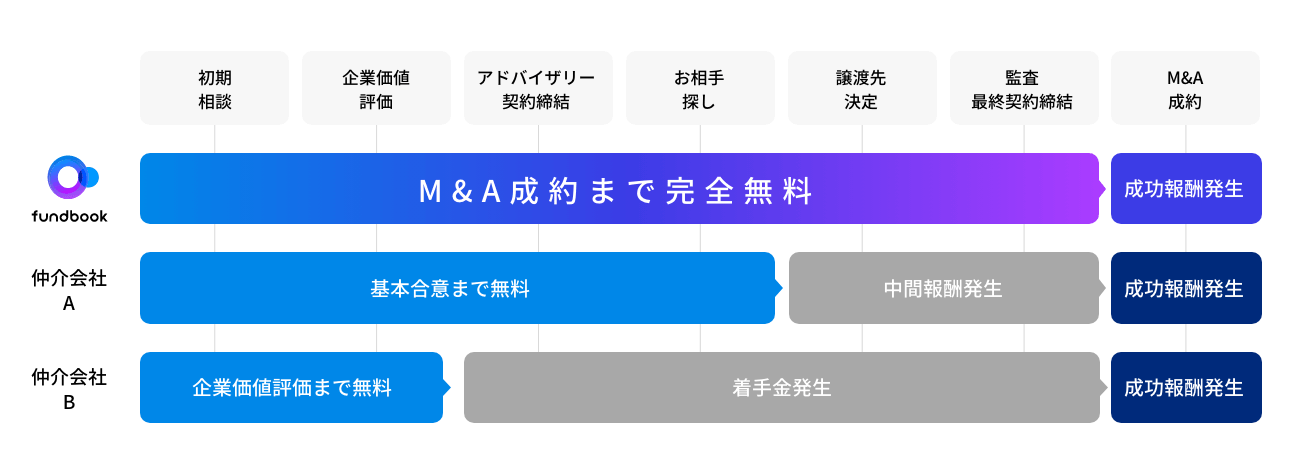

※お客様との合意により別途、組織再編手続き等の費用が発生する場合があります。※お客様との合意により中間金が発生する契約形態を選択する場合があります。

-

譲渡企業

- 設立年月日

- 事業内容

-

譲受企業

- 設立年月日

1988年に東大阪市で1号店を開店し、現在は10店舗の美容室を展開する株式会社MASHU。創業者である増成進氏の人財育成手腕は業界でも一目置かれ、大阪を拠点としながらも、今や全国的に有名な美容室となっています。

60歳で社長を引退し、MASHUに在籍するスタイリストの奥裕介氏にMASHUを引き継ぐ決断をした増成氏は、数年前から社長交代に向けたプランを着々と進めていく一方で、株式の承継による奥氏や従業員の負担を懸念していました。その懸念を解消する手段として、増成氏はM&Aの本格的な検討を開始。美容室等を展開するグループのBIQREAホールディングス株式会社とめぐり逢い、2023年に資本提携に至りました。新社長には予定通り奥氏が就任し、MASHUは発展と進化を続けています。一方で、BIQREAホールディングスグループで美容室運営を行うフレイムス株式会社やリタ株式会社も、業界内でも有名なMASHUと手を組めたことで喜びと期待にあふれています。

増成氏、奥氏、フレイムス株式会社代表取締役の舟津隆一氏と、BIQREAホールディングスの親会社であるニューホライズンキャピタル株式会社の漁野有紀氏に、M&A成約までのエピソードや今後の展望について伺いました。

「日本一になる」の心意気で創り上げた、「人財育成」を大切にする美容室

27歳で独立した増成様。MASHU様の創業の経緯をお教えください。

増成氏:30年前は、特に男性の美容師は独立することが当たり前という時代で、私も独立自体を目標としていたわけではなく、美容師人生の通過点の一つとして独立をしました。27歳と言っても、美容学校の同期のほとんどがその頃に独立していたので、特別若いわけでもなかったんです。

独立した当時、増成様にはどのような思いがありましたか?

増成氏:日本一になろうと思っていました。何をもって日本一かというと分かりませんが、「どうせやるんやったら、何らかの日本一になろう」と。漠然としているし、何の根拠もないし、経営すら分からない状態でしたが、そういう心意気だけは携えて、東大阪市の1号店から始めました。

ただ、店舗の運営は最初、なかなかうまくいきませんでした。もともと美容室だったところに居抜きで入れたのですが、ビルの2階で窓もなく、暗い階段を上がらないといけない場所だったんです。それに、前の美容室が閉店してから半年も経っていましたし、私が勤めていた美容室から顧客を連れて行かないという約束で独立していましたから、開店からしばらくはまったくお客様が来ない日が続きました。勤めていた頃は店長をしていましたし、お客様も多く付いてくださっていたので、独立後は潤った生活になると夢見ていましたが、実際はかなり苦難が多かったですね。

どのようなお取り組みで、お客様が来店してくれるようになったのですか?

増成氏:お客様が来たときにお渡しするノベルティとして、シャンプーとリンスのミニボトルセットを用意していたのですが、一向にお客様が来ないので、「これはもう、街で配るしかない」と考えました。街頭で配布したり、近所の家々を訪問してお渡ししたりと、言わば「ローラー作戦」でお店を知ってもらうように努めました。そうしているうちに、徐々にお客様が来てくださるようになったんです。

今や店舗数は拡大し、全国的にも有名な美容室となっています。奥様の思う現在のMASHU様の強みをお聞かせいただけますか?

奥氏:MASHUの強みは、増成会長にあると強く感じています。当社には“おもろ”という考え方があるのですが、これは「また会いたくなる人」という人間性を意味していて、接客をはじめとしたあらゆる面で増成会長がずっと大事にしてこられました。「MASHUは人財育成業」と掲げる通り、商売よりも人を育てることに重きを置くインナーブランディングに力を入れており、そこに惹かれて集まってきた人たちが「人財」として蓄積されています。お客様だけでなく、スタッフも大事にしているからこそ、お互いがまた会いたくなるような接客や人間性が形成されているんです。人生観、職業観、社会観など、増成会長が作り上げてこられた軸をさらに強化しながら人財を育成しようとする考え方が、まず一つのMASHUの強みだと思っています。

もう一つの強みはやはり、技術面です。美容室にはカット、カラー、ストレート、パーマなど、メニューがたくさんありますが、一つ一つにスペシャリストを置いて、外部講師も呼びながら非常に速いスピードで技術をブラッシュアップしています。それと同時に、技術やノウハウを反映した自社商品の開発も手掛け、スタッフのやりがいやブランディングにつながっていることも、MASHU独自の特長になっています。

優秀な従業員へ社長を引き継ぎ、M&Aでさらなる飛躍を目指す

増成様はMASHU様の承継や後継者について、どのような考えをお持ちでしたか?

増成氏:美容業界は今までのノウハウが通用しづらく、新陳代謝が激しい世界です。今はBIQREAホールディングスの舟津さんのような40代が一番力を発揮できる年代になりますし、私はインスタグラムをやっていませんが、奥社長や従業員らは集客にもSNSを駆使しています。こうした時代の変化を受けて、私は60歳になったら社長を降りようと考えていました。

後継者については、自分の娘に継がせる方法も考えられますが、私が60歳のときに娘はまだ23歳。これだけの組織を率いていかなければならないことを考えると、一番能力がある彼(奥氏)に引き継いでもらいたいと思ったんです。

奥様を次期社長に選ばれた決め手をお聞かせください。

増成氏:仕事に対して真摯であること。そして、仕事をすごく楽しんでいることが最大の理由です。仕事が楽しいと言える人は自分自身で改善できますし、できないこともできるように進化していくでしょうから。美容師の仕事も、困難は結構多いものです。でも、奥社長は仕事を楽しんでいるからこそ、どんなトラブルがあっても矢面に立てますし、それゆえに解決もしやすいんです。なので、何年も前から「奥裕介が次期社長になる」と決めていましたし、2020年には従業員に向けても発表していました。

社長は奥様に引き継ぎつつ、BIQREAホールディングス様とのM&Aも行うことになりました。その経緯をお教えいただけますか?

増成氏:最初のプランでは、今から3年後あたりに奥社長を中心とした会社を設立して、そこに私の株式を譲渡しようと考えていました。奥社長に「自分なりのまったく新しいやり方でやって欲しい」と言っていても、やはり私が株を保有したままだと、経営に口出しをしてしまうかもしれませんから。今までもいろんな承継事例を見てきましたが、社長交代をしても前社長が後継者に口出ししてしまうパターンは多いと思います。ですが私は、「奥社長には自分流でやらせた方が絶対に良い」という確信があったので、自分が口出しをしないためにも、株式を渡していく計画を立てていました。ただ、そうなった場合、私の株式を買い取るための負担を、奥社長たちにかけてしまうことが懸念でもありました。

そのときにfundbookさんから、M&Aの手段を提案していただいたんです。M&Aをすれば株式の承継が奥社長たちの負担にならずに済みますし、事業面でも新たな仲間もできて広がりが見込めます。それに、何と言っても奥社長や幹部陣が「BIQREAホールディングスさんと一緒にやりたい」と言ったことは一番の決定打になりましたね。

舟津様はM&Aのお相手としてMASHU様の名前を知ったときに、どう思われましたか?

舟津氏:「あのMASHUさんがM&Aを考えられているんだ!」と、すごく驚きました。先ほど増成さんが日本一を目指していたと仰っていましたが、私がまだ半人前だった20年以上前から、MASHUさんは関東でもとても有名で、本当に日本一だと思うほど、当時から圧倒的なブランド力のある会社でした。いろんな業界誌に載っていましたし、増成さんご自身も経営者としての影響力が大きく、「教育のMASHU」という印象がとても強かったんです。私たちの世代からすると魅力の多い憧れの会社で、今回のM&Aの話になる前からも一度お会いしたいと思っていたので、一緒のグループになれてよかったと思うばかりです。

BIQREAホールディングス様に迎え入れる企業を探すうえで、ニューホライズンキャピタル様が一番大事にしたことは何でしたか?

漁野氏:やはり、理念が共通していることをとても重視しました。MASHUさんと増成会長の知名度は非常に高く、お客様との関係をしっかり築かれていることはもちろんですが、加えて、制度や取り組みからも人を大事にされている姿勢がものすごく伝わってきたことも大きなポイントとなりました。例えば、企業主導型の保育所を運営されていることも、その表れの一つです。従業員が永く働ける環境を目指したことがきっかけで開設されたそうですし、今では地域の皆様からも親しまれ、広く利用される保育所となっていることに、当社としても深く感銘を受けました。

フレイムス社とリタ社は以前から、業務委託型ではなく、自社でスタイリストを採用して育成していく雇用形態をとっており、「美容師が一生安心して働ける会社を作ろう」という両社共通の思いのもと、BIQREAホールディングスとして一緒になって事業を拡大してきました。MASHUさんも「〜Life with MASHU〜 『MASHUと共に人生を』」を経営理念に掲げているように、お客様や従業員の一生に寄り添い続ける会社にしたいという増成会長の思いは、まさにBIQREAホールディングスと共通しています。それが、「一緒にやっていこう」と全員が思った一番の要因になったのだと思います。

グループ間で連携を深め、互いに学び合いながら成長していく

増成様と舟津様が最初に面談でお会いした際の、お互いの印象をお聞かせください。

舟津氏:私はもう印象どころか、憧れの目で増成さんを見てきたので、お会いする前からとにかく緊張していました。初めてお会いしたときは緊張のあまりどんどん話が脱線してしまったことを今でも覚えています。

増成氏:その様子を見て、誠実で裏表がない人だと、良い印象を受けました。舟津さんも、一緒にお会いしたリタ代表の高橋さんも人柄が良くて、フレイムスさんもリタさんもすごく素敵な会社に育っているので、とても興味が湧きました。奥社長や幹部陣も、BIQREAホールディングスの皆さんをちゃんと見たうえで、M&Aに納得したんだと思います。

舟津氏:そう言っていただけてすごく嬉しいです。フレイムスとリタは埼玉県を中心に店舗展開しているので、グループになりたいと言っても、関西随一のMASHUさんにどう思われるのかと、少し心配もしていました。しかし今、こうして受け入れてくださっています。グループ内で上や下はないにしても、お互いに影響し合いながら、MASHUさんから色々と勉強させていただきたいと思いました。また、奥社長も知れば知るほど並外れた知識や技術をお持ちだと、本当に驚いています。

漁野様は増成様にどのような印象を持ちましたか?

漁野氏:最初の面談で、「こういうことがしたい」と仰る内容の端々に増成会長の従業員の皆様を思う気持ちが垣間見えて、「増成会長だからこそ、こんな素晴らしい会社になったんだな」と、強く感じました。

グループに参画していただいた後、幹部の皆さんとお会いしたり、一顧客として美容室にお邪魔したりするようになってからも、“おもろ”の価値観が従業員の皆様にしっかりと浸透していると実感するばかりです。ここまで組織文化が浸透している会社はそうそうありません。これは増成会長が築かれてきたMASHUさんの大きな強みの一つだと思いますし、この文化を大事にしていきたいと強く思いました。

フレイムス様はグループに参画して約2年。舟津様の感じるグループのメリットをお教えいただけますか?

舟津氏:フレイムスは2021年にニューホライズンキャピタルさんからの投資を受け、その際に設立されたBIQREAホールディングスの一員となりました。働いている皆が「グループになってよかった」と思えれば、きっとそれを仲間にどんどん伝えていくはずです。約2年が経ち、フレイムスや周辺では、M&Aは良い選択だったというイメージがかなり広がっています。

個人経営の美容室だと、従業員の美容師がどれだけ頑張っても経営者のご子息が後を継ぎ、結局その中で働いていくしかないというケースも少なくありません。ですが、BIQREAホールディングスのようなファンドを通じたグループであれば、頑張った皆が社長になれるチャンスを得やすくなります。また、チャンスだけでなく、働く人の安心感が増すこともグループのメリットだと思います。例えば、どこかの地域で災害が発生して店舗が営業できなくなったとしても、グループで連携すれば復旧までの間、従業員はほかの地域で働くことができる。東日本大震災のときも、全国にネットワークがあるサロンはその強みを発揮したと思うので、BIQREAグループも各社間の連携をますます深めていきたいですね。

MASHU様はBIQREAホールディングス様に参画してから、何か新たな気づきや変化などはありましたか?

奥氏:当社は「課題」を「進化ポイント」と言っているのですが、進化ポイントに対してフレイムスさんやリタさんからアドバイスをいただくことが多々ありますね。

増成氏:舟津さんたちのやり方からはたくさんの学びを得られます。当社は人財に困らないほど応募が来ていたのは確かですが、「人財育成」と言いつつも、やはりしんどいと思った人は辞めてしまうので、150人規模に達してからは特段、拡大も縮小もしていません。しかし、フレイムスさんは絶えず規模が拡大しています。その理由を考えてみたのですが、舟津さんの話を聞いている感じからすると、良い意味での“緩さ”があるんですよね。それはたぶん、器の広さだと思うんです。結局、社長の器以上に会社は大きくなりませんから。

奥氏:舟津さんは上の立場であっても物腰柔らかで、50店舗以上を展開する会社の社長がその姿勢でいられる理由は何だろうと、ものすごく勉強になりますし、舟津さんやリタの高橋さんからは本当にたくさんのヒントをいただいています。グループになってから、集客や店舗展開、人への接し方など、私も発想が今までにないほど広がった感覚があります。

舟津さんと高橋さんのお二人は、一緒にいるとよく議論を交わされていて、でも後には良いところで落ち着いている様子を見ていると、そうやって遠慮なく意見を言い合える関係性を構築されていることもすごく面白いなと思います。

新たなステージに立ち、MASHUらしい冒険を続けていく

スタイリストと社長の双方の職務でますますご多忙な奥様ですが、ご自身の今後の目標をぜひお聞かせください。

奥氏:もちろん今、プレッシャーはものすごく感じていますが、私は「人生、経験や」という考えを常に心に刻んでいます。簡単な方より難しい方を選んでいきたいと思うからこそ、独立よりも難しい道になるであろうMASHUを引き継ぐ道を選びましたし、今回のBIQREAホールディングスさんとのM&Aについても、最初は不安が大きかったですが、話を聞くほどに一緒にいろんな取り組みができて面白そうだと思い、この道を選ぼうと決めました。

私の今の抱負は、まずMASHUとして“おもろ”の人財を育成していくことです。「人に貢献できる“おもろ”な人が増えていけば、人の幸せも広がっていき、やがて世界平和という大きなテーマにもつながっていくはず」。これは以前、増成会長が仰っていたことで、私も強く共感しています。なので、自分がMASHUにいる間にもっと“おもろ”の人財を増やしていきたいのです。そしてもう一つ、抱負というよりはビジョンになりますが、BIQREAホールディングスさんを通じて、もうすでに様々な成長の可能性が広がりつつあるので、これからグループの皆さんとともに、いろんなチャレンジをし続けていきたいと思っています。

増成氏:「難しい方を選びたい」というのはまさに、私も小さい頃からそうだったなと思います。難しいことも楽しみながら何とかしていこうという人は滅多にいませんから。やっぱりそういうところが、社長になってもらった決め手だったんです。

BIQREAホールディングス様のグループとしての今後の取り組みや展望についてのお考えをお聞かせください。

舟津氏:先ほど、グループのメリットをお話したように、規模が大きくなればいろんな良いことが起こります。災害などのリスク対策以外にも、例えばMASHUさんの作っている商材をフレイムスやリタでも取り扱うなど、できることはまだまだたくさんあるので、皆で利益を生んでいけるようになっていきたいですね。

現在のBIQREAグループは、美容室、アイラッシュサロンなど、すでに幅広いジャンルが揃ってきていますが、今後また新たに優れたサロンが加わっていただけると嬉しいですし、そうなればなおいっそう面白くなるのではないかと思います。実際、増成さんがいらっしゃるという理由で、BIQREAホールディングスに興味を持ってくださるサロンもあります。様々な会社と連携していくためのベースはもうできあがっていると思うので、これからの5年後、10年後がとても楽しみです。

ニューホライズンキャピタル様は、今後のBIQREAホールディングス様の成長をどのように考えていらっしゃいますか?

漁野氏:現時点でもBIQREAホールディングスは、国内有数のサロン事業を手掛ける規模のグループになっていますし、今後もさらに拡大させていきたいと思いますが、各社が大事にしてきた「美容師が一生安心して働ける会社」「お客様や従業員の一生に寄り添う」という軸は、今後も変わらず持ち続けていたいですね。むしろ、その軸をいっそう強化しながら、さらなる成長を目指したいです。

グループが発展するうえで重要なのは、各社それぞれの持つやり方や考え方を共有し、互いに刺激し合うなかで、事業のアイデアや様々なシナジーが自然発生的に創出されること。そして、グループとしてのビジョンもしっかりと持っておくことです。BIQREAホールディングスには素晴らしい会社が集まっていますから、各社間や経営者同士でダイナミズムを生み出せる良い環境が構築できるよう、引き続き私たちも応援していきたいと思っています。

最後に、増成様が今後のMASHU様やBIQREAホールディングス様に期待することをお聞かせください。

増成氏:グループになるにあたって、BIQREAホールディングスさんとニューホライズンキャピタルさんには「(MASHUに)冒険をさせてあげたい」ということをお願いしていました。今後のMASHUは、私の時代とはやり方がまったく変わると思うんです。3年前に社長交代の発表をしてから、すでにMASHUは奥社長のビジョンで経営するようになっています。そのビジョンは私からすると想像できないことがたくさんありますが、それを「矛盾だ」と思うのではなく、「これは新しいな!」と思うことが大切です。今までのMASHUでは、美容室の仕事は「デザインを作る」が大部分でしたが、今は「問題解決業」の要素が大きく加わっています。その変化により、ある商品がものすごく売れたり、奥社長の初回指名料が10万円を超えても予約が常に埋まっている状態だったりと、今までの美容業界では考えられなかったことが起きています。私からすると「これは失敗するんじゃないか」と心配になることもたくさんありますが、それすらもやらせてあげたいんです。

漁野氏:ニューホライズンキャピタルのフィロソフィーの1つに「常に挑戦と変化を肯定する」というものがあります。なので、冒険や挑戦は大歓迎です。規模のあるグループだからこそ、挑戦するうえでのリスクも軽減できますし、成功すればより大きなムーブメントになっていきます。今後もぜひ、MASHUさんらしい冒険を続けていただければと思います。

増成氏:それを聞いて安心しました。奥社長によってまた新たなステージへ進み、私の頭の中では考えられなかったようないろんな新しいことが実現できると確信しているので、あらゆる冒険や経験をさせてほしいと願っています。

成功事例を作って、M&Aのネガティブなイメージを払しょくしたい

株式会社MASHU会長 兼 BIQREAホールディングス株式会社顧問

増成 進氏

美容業界においても過去には、経営不振の会社を大手グループが譲受したケースや、関西でもM&A後に結果が伴わず、従業員が半減した美容室があったのも事実なので、「譲渡する=会社がダメになった」というイメージを持たれていたことは確かです。そういうネガティブなイメージからか、今でも「MASHUがM&Aをしたということは、今の美容業界は大変なんだ」と捉えている人もいます。過去からのネガティブな先入観を払しょくして「M&Aは素晴らしい手段になるんだ」と認識してもらえるよう、私たちも成功事例を作って、良いイメージを構築していく一助とならなければいけないと痛切に感じているところです。

誰かに会社を引き継ぐとき、自分の持っている株式をどうするのか、これが大きな厄介ごとになりますが、株式はお墓まで持って行けませんから、いずれ誰かに渡すことになります。自分の身内に渡すのならまだしも、そうでなければなおのことネックになるでしょう。その点でも、今回のようなM&Aの形はとても良いと思いましたし、私も経営権がなくなる不安は完全に解消しています。ポジティブなM&Aがあることを、美容業界をはじめ世の中に広く伝わってほしいと願っています。

「やってよかった」と思えるM&A案件が今後さらに増えていく

株式会社フレイムス代表取締役 兼 BIQREAホールディングス株式会社代表取締役

舟津 隆一氏

私が創業したフレイムスは、譲渡をした立場でもあります。今でも時折「舟津さんは会社を売ったの?」と聞かれることがありますが、私ははっきりと「売ったわけではないし、“バイアウト”と言うけど、私はまだ全然“アウト”していない」と答えています。いつか私に何かあっても、会社がずっと生き続けていくために、法人格として皆で会社を育て上げていき、常に次へとつないでいけるようにしたかったのです。それに、自分で創業した当社の価値を一度評価してもらうことも大事でしたし、M&A後は企業価値をさらに高めていく流れも作られています。

承継問題は、決して美容業界特有の課題ではありません。味は絶品なのに後継ぎがおらずに閉店してしまう飲食店や、技術はあるのに後継者不在で廃業してしまう会社など、世の中にはそういった惜しい事例がたくさんあります。しかし、一方では、やる気はあるのに現時点で自分の店や会社を持っていない人もいる。ご子息や従業員に会社の全てを継いでもらう選択肢しかほぼない状態だった一昔前までと違い、今は多くの人が当たり前のようにM&Aを受け入れられるようになってきています。それに、マッチングの支援もより丁寧になっているので、「やってよかった」と皆が思えるM&Aが、今後ますます増えていくのではないでしょうか。

担当アドバイザー コメント

MASHU様は、「Life with MASHU」をフィロソフィーとして掲げ、従業員様やお客様と一生をともにできる企業を目指し、女性の働きやすい会社づくりや地域住民に向けた企業主導型保育所事業にも取り組まれている社会的意義の大きな企業様です。

この度のBIQREAグループ様との協業により、創業者の増成会長の想い「Life with MASHU」がより一層に体現化され、MASHU様固有の高い技術力と高度なサービス品質に裏付けされたお客様との信頼関係をもって、多様なニーズに応えられる新たな美容室のカタチを時代と共に創造されることを陰ながら応援しております。