- 提携法人

- 医療法人おひさま会

- 設立年月日

- 2006年

- 事業内容

- 訪問診療・在宅医療・クリニック運営

- URL

- https://zaitaku-clinic.net/

- 提携企業

- オープングループ株式会社

- 設立年月日

- 2000年

- 事業内容

- 純粋持ち株会社(ロボットアウトソーシング事業、ロボットトランスフォーメーション事業などを展開)

- URL

- https://open-group.co.jp/

医師の道を志し、医学部へ進学した山口高秀氏は、特殊救急部での経験で世の中の変化を実感していました。患者に寄り添う在宅医療の重要性を感じていた山口氏は、20年近く前の「在宅療養支援診療所」制度化とほぼ同時に在宅医療クリニックを開業。「伴走医療」を理念に掲げる医療法人おひさま会は、全ての人が自分らしく人生を歩めるための“伴走者”となって、地域の皆様に寄り添い続けています。

こうした医療体制が広く全国に普及すれば、医療が抱える多くの課題解決につながると考えた山口氏は、一緒になって本気で取り組んでくれるパートナーを探していたところ、オートメーション事業を中心にビジネスを展開するRPAホールディングス株式会社(現オープングループ株式会社)と出会いました。山口氏の思い描く未来をともに目指すべく、2024年1月に両者は業務提携を締結。3月には共同で新会社も設立しました。

山口氏と、オープングループの経営企画部長・長谷川修司氏に、医療業界の課題や実現したい世界観などについて伺いました。

※RPAホールディングス株式会社は、2024年6月1日に社名を「オープングループ株式会社」に変更。本記事では変更後の社名で記載

世の中の大きな変化を目の当たりにした特殊救急部時代

最初に、山口様が医師を志したきっかけをお聞かせください。

山口氏:私が生まれ育った大阪市阿倍野区の地元には、家族皆でお世話になっている町のクリニックがありました。専門は外科でありながら、風邪から盲腸の小さな手術にも対応してくれる医院で、地域を守っているその先生こそが、私の中での開業医の像となっていました。そんな先生を見て育ちましたし、中学校・高校では理系科目が好きだったので専門職の仕事に憧れるようになり、医師も選択肢の一つにぼんやりと入っていたんです。

高校は生徒の半数ほどが医学部に進学するような学校で、私も医師への憧れから、大学は医学部を目指すことにしました。ただ、私の家はそんなに裕福なわけでもなかったので、家から通えて、なおかつ国立で学費の負担も少ない大阪大学医学部だけに絞って受験しました。ダメなら学部を変えようとも思っていたのですが、無事に合格し、医師への道のスタートが切れました。

研修医だった頃は、主にどのような医局や専門に興味があったのですか?

山口氏:私が医学部で研修医をしていた当時は、まだスーパーローテート(研修医が様々な診療科を経験して知識や技術を身につける制度)が導入されておらず、基本的には自身で入る医局を選ぶ仕組みで、私は特殊救急部を選びました。

特殊救急部を選んだ理由は、激務でも労を惜しまず活動できる医局で学びたかったこと、そして、疾患が決まった患者が来るほかの診療科と違い、特殊救急部だけは外に向けて扉を全開にしているからです。救急車で患者が運ばれてくるように、世の中で起きたことが飛び込んできては、一生懸命しっかり対応している医師たち。そんな仕事はすごく魅力的だと感じました。

念願の特殊救急部に入った山口様が、現在の在宅医療を始めるまでには、どういった出来事があったのですか?

山口氏:特殊救急部は3次救急といって、事故による重症の救急外傷や、内臓と頭部を同時に損傷して治療が複雑なケースなど、私たちでないと治療できないような患者が運ばれてきていました。ですが、世の中の変化とともに交通事故や労災事故の数は改善し、そういった重症の患者は減少してきました。一方で、病気の悪化などで重症化した高齢者の患者が大多数を占めるようになってきたのです。救急部自体も、精鋭を集めて重症患者を治療するより、運ばれてきた患者を効率よく他の医療機関につなぐER(救急救命室)の役目が多くなってきたのです。

末期癌の高齢者などが運ばれてくる様子を見ていると、「もはや“救命救急”という感じではないな」と、複雑な気持ちになることもしばしばありました。それに、そういった患者さんは特殊救急部で数カ月間の集中治療を受けてなんとか回復しても、一般病棟や療養病棟に転院した1カ月後くらいに亡くなったという報告が入ることが多いんです。頑張って命を助けているけど、患者さんに何の価値を提供しているのだろうかと考えるようになりました。

自宅で祖母を看取った経験も。在宅医療での開業を決意し、体制を確立

特殊救急部の状況や環境の変化とともに、山口様の心境にも変化があったのですね。

山口氏:もう一つ、大きな出来事がありました。実家の近くの救急センターにいたとき、祖母が心肺停止で運ばれてきたんです。自宅で母が食事介助をしていたときに窒息してしまったようでした。ここで私たち医師が蘇生を続けなかったら「穏やかに亡くなった」ではなく、一生懸命介護をしていた母が自責するかもしれないと考え、できるところまで力を尽くすことにしました。

祖母は蘇生後脳症にはなったものの、幸いにも命は助かり、病態が落ち着いてから自宅へ退院しました。もともと重度の糖尿病で、退院後も大変な時期はありましたが、最期は皆がいる家で看取ることができました。寂しさはあるけど悲しさがないと言いますか、祖母が生活の中に戻ってこられて、皆と楽しく最期を過ごせたことはとても良いなと思いました。

救急の現場や、家族皆でおばあさまを看取られた経験を経た山口様が、おひさま会様を創設した経緯をお教えください。

山口氏:昔から、大学の医局に戻って教授になろうとか、研究をしようなどという考えは持っておらず、ずっと臨床を続けていきたいと思っていましたし、救急で開業するのは稀なことなので、それならば、障がいがあっても病院で寝たきりにさせるのではない医療機関みたいなものができればな、と考えるようになりました。

あとは、タイミングです。50歳くらいでそういう医療機関を開設しようと思っていましたが、2006年に「在宅療養支援診療所(在支診)」が制度化され、在宅で療養する患者のかかりつけ医の機能が確立されることになったのです。当時私は31歳で、開業は早いかなと悩みましたが、いずれは開業を考えていましたし、救急も以前のような重症患者の治療を行う姿から他の医療機関へつなぐERタイプへと様変わりするなど、世の中の変化も実感していた頃でした。それに、在宅医療の制度がスタートすると同時に飛び込めるなんてそうそうないだろうし、早くに始めるデメリットも少ないだろうから、救急で身につけた対応能力を次に生かしていこうと思い、在宅医療のクリニック開業を決意しました。

若くしてクリニックを開業されることになり、大変なこともたくさんあったのではないでしょうか。

山口氏:実は開業の前に、ある医療機関がこの地で在宅医療クリニックを作るために院長を探していました。私は雇われ院長として応募していたのですが、その在宅医療クリニックが撤退してしまったんです。私自身で開業するには十分なお金がないものの、場所と施設とやる気はありますし、撤退して困る人だっているわけです。そこで、最低限必要な資金を調達して、自らで開業しました。なので、看護師をたくさん雇用することもできず、最初は事務スタッフと私だけでのスタートでした。施設や地域には看護師や薬剤師、理学療法士や作業療法士もいるので、地域の資源と連携して患者さんに貢献する存在になろうとしたのですが、結果的にそれが私たちの強みにつながっていきました。

事務スタッフはあちこちから入る連絡を24時間体制で取ってくれて、各所とも常にコミュニケーションをしてくれたほか、往診のスケジュール管理や医師の送迎なども徹底してくれました。すると、事務スタッフのオペレーションとコミュニケーションの役割はどんどん増幅していき、一つの職種として確立されたのです。この「メディカルスタッフ」の存在が在宅医療のオペレーションで良い仕組みとなり、少数の医師でも幅広く動けるだけでなく、新しい医師が入った際も円滑に医療が提供できるようになっています。この方法は10年ほど前にクリニック情報誌で丸一冊の特集に取り上げられるほど、注目を集めました。

「伴走医療」の普及に向けて、パートナーが必要だった

在宅医療の画期的な仕組みを確立されたおひさま会様が、ほかの企業との提携を検討された背景をお聞かせいただけますか?

山口氏:メディカルスタッフが大勢いればまだまだ拡大できると思いましたが、なんせスーパースタッフですから、容易に量産できる存在ではありません。加えて、在宅医療のニーズと医療依存度の高い患者も増してきたため、メディカルスタッフを中心とした強力なチームを作ろうと考え、看護師や薬剤師、医療事務員、ソーシャルワーカーを採用して人員を拡大したんです。

当時のおひさま会は、ここ関西と関東で運営をしていましたが、それぞれの投資すべき分野が異なってきたため分割することになりました。その際、レセプト請求や会計業務などを全て引き受けているMS(メディカルサービス)法人の拠点が関東にあったため、それは関東側に渡して、関西側はその機能を新たに作り直すことになりました。ただ、こちらは人材の拡大に投資をしたばかりだったので、資金に余裕がある状況ではありません。私たちの取り組みをサポートしてくださるパートナー企業が見つかればと期待し、fundbookに相談しました。

なぜ、企業との提携という形を一番に考えたのでしょうか?

山口氏:テクノロジーをどう入れるのか、マーケティングをどうするのかといったことは、やはり医療機関だけで考えるよりも企業と提携したほうが大幅に可能性が広がると思いました。また、在宅医療は24時間体制の究極のかかりつけ医療であるため、どんな疾患が生じようが、単にいろんな診療科にパスするのではなく、まずはこちらで責任を持って対応していかなければいけません。ただ、実はこれこそがプライマリケア(何でも相談に乗ってくれる身近な医師による医療)の原点なのです。

おひさま会は「24時間、いつでもどこでもその人に伴走できる医療体制」を全国民に普及させることを次のミッションに掲げています。ですが、当然、医療従事者だけで実現できるものではありませんから、パートナーは絶対に必要でした。医師がかかりつけ医として楽しく医療が提供できるプラットフォームを作りたいと思い、そんな大それたことにも本気で一緒に取り組んでくれる、次の時代の主役となるような企業が現れてくれればと願っていました。

プライマリケアを推進すると、どういった医療の課題解決につながっていくのでしょうか?

山口氏:例えば胸のあたりに違和感があったときに、胃腸科や循環器内科で検査をしても問題が見つからず、次は呼吸器科か精神科か……と悩んでいる人もいると思います。それはその人の胸の違和感に伴走する医師、つまり健康責任者がいないということなのです。また、胸の違和感に対して複数の診療科がそれぞれの思うベストな治療で介入してしまうと、優先順位をつけていないがためにかえって悪化するかもしれず、さらには医療費も時間もかかってしまう。そうすると、医療側も薄利多売になって相談も表面的になってしまい、医療の効果も満足度も下がる――という悪循環にも陥ってしまうわけです。

これを解決するためのプライマリケアであって、かかりつけ医が症状の一丁目一番地からしっかりと寄り添い、優先順位をつけながら統合して医療を届けることが重要なのです。ただ、医師はそれぞれの専門分野で教育されており、その専門性を生かして開業しているので、包括的な対応ができる医師はいるのかという声もあります。ですが、私の地元の町のクリニックでは、先生が「この地域で何でも診ないといけない」と、地域密着で医療を提供していましたし、次の世代にも引き継がれているので、私は間違いなくプライマリケアは実現できるものと考えています。

医療従事者が現場に専念でき、患者により向き合える環境を作りたい

オープングループ様はRPA関連事業を中心に幅広くビジネスを展開されていますが、特に医療業界に向けてどのようなお取り組みをされているのでしょうか?

長谷川氏:私たちオープングループは2000年に高橋と大角とで創業以来、新規事業支援を展開し、ここ最近は特にRPAや様々なデジタルを活用した伴走型のオートメーション事業をに力を入れています。そのなかで、医療業界に向けても、医療事務の業務効率化を図るプロダクトを提供するなど、様々な支援実績を有しています。

また、中立的な立場で医療現場の生産性や労働環境などの課題解決に取り組むべく、2019年には「一般社団法人メディカルRPA協会」を立ち上げました。現在では大病院の理事長や先生方にも協会理事メンバーに加わっていただけており、活動は年々活発化しています。診断書提出用ロボットのように、多くの医療機関で汎用的に使える業務ロボットを幅広く提供し、入会者の皆様に使っていただけるようにしており、オープングループとしても協会の活動を通じながらより一層医療業界に貢献しようと尽力しているところです。

医療業界の課題解決に向けて、オープングループ様が主体となって協会を立ち上げていらっしゃったのですね。

長谷川氏:ほかの業界と同様、医療業界でも人手不足や働き方改革が課題に挙がっています。加えて、医療の場合は、デジタル化やDXが遅れていると言われる業界の一つであるように思います。そこに対して、私たちなりに何か付加価値が提供できる場面は多々あるのではないかと考えました。協会という方法をとったのも、ベンダーとしてRPAを提供して使ってもらうだけではどうしても表面的にしか分かり得ないところがあり、より医療現場に踏み込んでユーザー目線に立った仕組みを作るためでした。

ユーザー目線に立つと、「高価で使いづらいけど、これしかないから使っている」というようなシステムが多くあることが分かります。医療業界に山積する課題を解決するうえではまず、使いやすい仕組みやシステムを作るために、医療機関と企業が一緒に取り組むことが大事だと思います。事務手続きなど面倒な業務はなるべく私たちの手で負担を減らしていき、医療従事者には現場に専念してより患者に向き合っていただけるような環境を作っていきたいと考えています。

医療の未来を創るパートナーとして、志を一つに

おひさま会様は、どういった企業を提携のお相手として希望していましたか?

山口氏:「(すでに)あるものをこうする」よりも、「ないものを新しく作っていこう」と積極的に取り組む企業だったら嬉しいと思っていました。

もう一つ、私にはないネットワークを持っていて、ソリューションを集めてくる力がある企業です。私自身もいろんなところに聞き回るタイプで、医療で工夫している人たちとは接触できるのですが、医療以外にも手広く交流している企業であれば絶対的に視野は広いでしょうし、普遍的なものも見つけやすいと思いますから。

幅広いネットワークを持つ企業と手を組むことで、おひさま会様にも広がりを生み出したいと思われたのですね。

山口氏:そうです。私が「こうしたいな」と思いついたことくらい、たぶん誰かが実現できるだろうと思っているので、不可能ではないのです。それよりも、実現するためのチームが作れていないことや、ネットワークがないことのほうがよほど課題です。いろんなつながりを持っていて、お客様に役立つものを作っている企業を求めていたので、今考えてもオープングループさんはすごくぴったりなお相手です。おひさま会のことや私の考えを理解してくれて、異業種・異業態でもおひさま会と提携するのに最適な企業をfundbookに紹介してもらえたのは良かったと思っています。

相性抜群の様子が伺えます。最初の面談でのお互いの印象はいかがでしたか?

山口氏:私はもう、自分の考えを話すことに精一杯でした。「こんなこととか、こんなことって面白いと思いませんか?」「こんな仕組みが必要なんです!」と。本気で聞いてくださったので、嬉しくなってたくさん話してしまいました。

長谷川氏:こちらは医療に関してはまだまだ素人に近いものですから、ひたすらに山口先生のお話を聞かせていただきました。当社からは代表の高橋と取締役の大角、私の3人が出席したのですが、面談後も「もっと勉強しないとね!」と、全員の気持ちが高まる一方でした。

ご両者で対話を重ねていくなかで、特に印象に残っている出来事などをお聞かせください。

長谷川氏:当社グループ取締役の大角が山口先生と会食をしたときに話が一段と盛り上がったようで、後日「山口先生のアイデアやビジョンは素晴らしい!」と、ものすごく感銘を受けた様子で熱く語っていたことを鮮明に覚えています。山口先生には、初回の面談からプライマリケアやかかりつけ医の重要性、プラットフォームの構想などを詳しくお話しいただいていて、毎回共感するばかりでしたが、このときは特に「当社も実現に向けて動かなければ!」と自社の使命として捉えたような、一気にエンジンがかかったような、そんな感覚でした。

山口氏:嬉しいですね。私の中で、やりたい医療の姿は2009年頃にはすでに固まっていて、方向性は何も変わっていません。例えば、24時間体制で相談できるかかりつけ医がポケットに入るようになるかもしれないし、100万人を管理できる仕組みができるかもしれない。それを海外旅行に持って行ければ、保険制度も使えるかもしれない――といった夢は持っていたんです。ただ、それは今50歳の私の次の世代が、十数年かけて作っていくのだろうなと想像していました。

それが今になってAIの台頭など、テクノロジーが加速度的に進化してきて、時代が早まったなと思ったんです。国もデジタル化を推進していますし、高齢化も待ったなしの状況で、医療もDXやイノベーションをしなければならない状況になっています。オープングループの皆さんと、「これはもう自分たちで取り組んで、先に掴みに行くしかない!」と盛り上がりました。

提携により「加速できる!」と高まる期待。共同で法人も設立し、医療現場の課題解決を目指す

両者様はM&Aではなく提携の形を取られましたが、その理由をお聞かせいただけますか?

山口氏:ありがたいことに、「対等な立場で運営していきたい」と言ってくださったんです。

長谷川氏:医療法人なので「資本」ではないかもしれないですが、おひさま会さんと当社は「資本業務提携」という言い方がふさわしいように思います。吸収・合併のイメージでもなく、ビジネスライクな単なる業務提携でもない、対等で強固な関係性です。

山口氏:結果的に、すごく良い形で手を組むことができたと思っています。

提携を締結された際の山口様のお気持ちと、職員の皆様の反応や雰囲気はいかがでしたか?

山口氏:私自身は「これから加速できるぞ!」という、すごくポジティブで楽しみな気持ちでした。

職員は当然、提携によって何がどう動くのか、最初はよく分からないために不安はあったと思います。ですが、仲間になることにはとても寛容ですし、以前からも業務改善に自ら取り組める積極性と、変化に強い柔軟性を強みとしていました。それに、物事が前に進まず停滞していることがネガティブだと捉える雰囲気が醸成されているので、提携後も「AIでこういう新しい取り組みをしてみよう」と言うと皆で触ってみたり、地域活動もより外向的になってきたりと、前進するエネルギーがどんどん増している状況です。

皆が「変化は大変だ」と言って進まなければ状態は悪くなるだけですが、「加速する」と信じているからこそ、私たちの実現したい未来がこれまで以上に早く近づいてきているように感じています。

2024年3月に、両者様で新法人「ホスピタリティパートナーズ株式会社」を設立された理由や目的をお教えいただけますか?

長谷川氏:言うならば、おひさま会さんと当社で、医療現場の課題を解決するためのジョイントベンチャーを設立した形です。オープングループの一事業ではなく、新会社として立ち上げた理由は、この「MS法人=箱」の中にグループのプロダクトや経験などの資源を存分に投入し、おひさま会さんをはじめとする様々な医療法人を幅広く支援したいと考えたからです。

最初の段階としては、医療事務のDX支援をはじめ、人材採用や事務長業務のサポートなども必要に応じて手掛けていきたいと考えています。

山口氏:まさに、オープングループさんの持つ資源から好きなものが詰め込める箱です。私はかねてから、実現したい医療に向けての部品は、おそらくもう世の中にはあるのではないかと思っていました。その部品を揃える箱もできたわけなので、医療業界や社会全体にとって嬉しいものができると期待していますし、それが世の中に広く普及するといいなと願っています。

全ての人に伴走者を。誰もが孤独にならず、諦めることもない世界へ

皆様の今後の展望や、目指す世界観をお教えください。

山口氏:専門性で縦割りになった医療より、「あなたの人生を支えます」という医療が全員に配られているような世界、つまり、全ての人に伴走者がいる世界を作りたいと考えており、その思いをおひさま会のスローガン「今日も誰かの人生と。」や、理念「伴走医療」の言葉に込めています。

「人生に伴走するソリューションを作りたい」と、医療以外からアプローチしようとしても、全員に対して提供するのはなかなか難しいことです。しかし、医療は全ての人にニーズがあるためターゲットが限られておらず、その上、人々の生活を支えているため、あらゆるところに接続できる広がりがある。だからこそ、医療を基点に見つけたソリューションは、あらゆるビジネスや課題解決のきっかけとして、とても良いのではないかと思うのです。

おひさま会が共通理念に掲げる「A New Harmonious World.」(あらゆる人が支え合いながら、自分らしく生きていく。そんな新しい調和の取れたハーモニーのある世界)は、医療に限定された考えではありません。医療から取り組んでいき、誰もが「孤独にならない」「諦めることがない」、そんな世界をオープングループさんとともに目指していきたいと思っています。

長谷川氏:オープングループとしても、おひさま会さんがやりたいことは全力でバックアップしていきたいですし、ホスピタリティパートナーズとしても、皆さんの給与にしっかり還元してモチベーションをさらに高めていただけるよう、活動を強化していきます。

ホスピタリティパートナーズの社名には、「“ホスピタリティ”=使いやすい新しいプラットフォームを作る会社になる」「“パートナーズ”=伴走する」の思いが込められています。良い形でスタートが切れているので、引き続き勢いを絶やさぬまま前進していきましょう。

最後に、山口様ご自身の今後の抱負をお聞かせください。

山口氏:もっと輪を広げていきたいです。ネットワークが広がり、どんどん知恵が集まれば、目指す世界や思い描いていた未来はもっと早く訪れるはずですから。15年後にできると思っていたことを、10年後、5年後に実現できるように、私自身これからも貢献していきたいと思っています。

<新設企業 ホスピタリティパートナーズ株式会社 概要>

設立 :2024年

代表者 :代表取締役 長谷川 修司

事業内容:在宅医療に関して発生する情報の管理受託業務、医療事務に関する各種書類の作成医療関連事業の営業、調査、マーケティングの支援医療関連事業の経営支援、医療関連人材の派遣、採用支援、評価、教育、研修コンピューターによる医療事務に関連する計算業務の代行情報ネットワーク及びシステムの構築、運用、ソフトウェア制作

所在地 :東京都港区

URL :https://hospitalitypartners.jp/

医療法人と企業の連携は必須。行政やNPOも加わってほしい

医療法人 おひさま会

理事長 山口 高秀氏

医療はもはや、その地域を左右するほどの重大な存在となっており、ましてや変化がより一層大きくなるこれからの時代で、医療法人と企業との提携は必須になると思います。医療の中だけでも医師、看護師、薬剤師などが協力する多職種連携が必要とされていることと同様に、いろんな文化や強みを持っている企業・法人同士が連携するほど、良いものができると考えるからです。さらに言えば「医療法人×企業」だけでなく、行政やNPOも連携したほうがもっと良いでしょうし、農業や漁業、国際団体などとも連携できれば、ますます面白い取り組みができるかもしれません。

同じ理念を持っていたり、同じ方向を見ながら進んだりできるのであれば、色々なところと手を組んでも、何ら問題はないと思います。大事なことは、一方的なギブアンドテイクの関係になるのではなく、一緒に“伴走”してネットワークを広げていける関係となること。「つながればつながるほど、良い連携が生まれてくる。どう考えてもつながりが多いに越したことはない!」というのが、私の意見です。

違う者同士が理念を共有し手を組めば、新たな化学反応が生まれる

オープングループ株式会社 経営企画部長

ホスピタリティパートナーズ株式会社 代表取締役

長谷川 修司氏

私たちは、提携やM&Aにしても、日頃の業務の受発注においても、「共創型」で一緒にビジネスをしていこうというメッセージを発信しています。どちらかが使う・使われる立場になるのではなく、理念を共有しながら共同で働くことで、長く付き合える良い関係に発展できると考えているからです。

これだけ激しい変化が起きている今、1社単体で何でもできる時代ではなくなっています。スタートアップ企業がエコシステムの構築により発展しているように、医療法人や私たち企業もほかの法人などと手を取り合い、互いの強みを掛け合わせながら変化に対応し、未来を創っていければ、より速いスピードで、より良いものが作れるはずです。理念の共有を大前提に置きながら、違う文化や物の見方を持つ者同士が手を組むことにより、これまで考えつかなかったような発想や化学反応が生まれるだろうと期待しています。

fundbookは株式会社チェンジホールディングス(東証プライム上場)のグループ企業です

fundbookは株式会社チェンジホールディングス(東証プライム上場)のグループ企業です

担当アドバイザー コメント

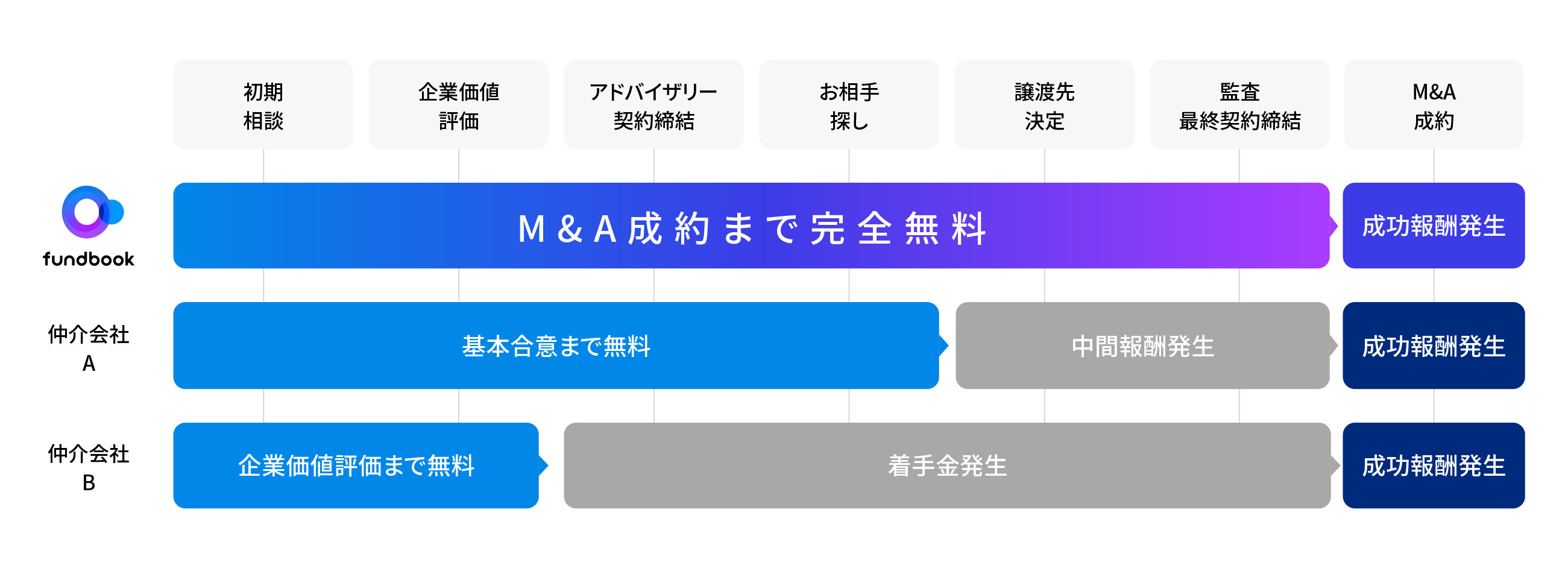

在宅医療を幅広く展開するおひさま会様と、RPAによる業務効率化や新規事業支援を行うオープングループ様との業務提携をご支援させていただきました。

おひさま会の山口先生とは、初めてお会いした際「2050年を見据えた医療体制のビジョン」について、熱く語られている姿が非常に印象的でした。

その後、訪問診療への同行、おひさま会様の研修等に参加させていただき理念や体制の理解を深める中で、理想的な提携のお相手について時間をかけて擦り合わせ出来たように感じます。

オープングループ代表の高橋社長、大角様、長谷川様もチーム一丸となり、山口先生のビジョン理解に努めていただいたうえ、提携によるメリットを具体的に示していただけたことで本件を実現することができました。

双方の希望がぶつかった際でも決してネガティブな意見は出ず、課題解決に向けお互い前向きに議論を進められたのは、双方が実現したいビジョンを明確に持っていたからだと感じました。

異業種でありながら、議論を重ねビジョンを共有された両社の提携に携われたことを嬉しく思います。今後の両社の更なる飛躍とご発展を心より応援させていただいております。